絶望から立ち直った人工肛門のマラソンランナー マラソンランナー、会社員・宮部信幸さん

仲間との出会い

1999年春、宮部さんはインターネットで、人工肛門を持つ根橋平良さん(67歳)のホームページを見つけた。根橋さんは1986年、49歳で人工肛門になった。99年当時、「日本三百名山」の完全登頂まであと一歩という本格的な登山をし、マラソンもしている人だった。

宮部さんは最初、根橋さんの活躍ぶりに圧倒され、「洗腸」のできない我が身を思って落ち込んだ。それでも探し求めていた人にやっと出会えた思いで、メールのやりとりが始まった。

落ち込んだ気持ちを打ち明けると、根橋さんからこんな返事があった。

【人の目に触れるのは、逆境に負けずに比較的前向きにがんばっている人たちですから、何となくみんな元気にばりばりやっているような気がしてしまいますが、必ずしもそんな人ばかりではないようです】

そして、こんなエールが送られてきた。

【術後間もないのにマラソン走って立派。掲示板を立ち上げて、その経験を他のオストメイト(人工肛門の仲間)の方々のために書き込んだらどうですか】

宮部さん自身、伝えたいことがあった。ストーマ外来に行って初めて、最初の主治医に専門的な知識がなかったことを知り、腹立たしさを感じた。人工肛門の知識がなくて苦労している人に向けて、役立つ情報を伝えたかった。根橋さんに背中を押される形で、ホームページ「夢はもう一度サブスリー」を立ち上げた(その後、現在のものに改変)。サブスリーとは、フルマラソンを3時間以内で完走するランナーのことだ。

やめていた「洗腸」も、また始めた。

逃げていた自分

一方、職場では相変わらず、口をほとんどきかない日々が1年近く続いていた。

ある日、釣り仲間だった後輩が通りかかったとき、宮部さんは思わず話しかけていた。

「最近、お前ら冷たいのぉ。俺を避けて」

「……当然やん。自分から離れていったら、友だちなくすわ。もう俺、宮部さんのこと、仕事の先輩としか思うてないから」

突き放すように言い、後輩は行ってしまった。宮部さんはあっけにとられた表情で見送っていた。

(俺は病人で、不便な身体で仕事をしているん���。こんな身体では何もできへんねん)

それまでずっと心の中でこう叫び、ハンディのない人と交わることから逃げていた。黙っていても周囲はわかってくれると、勝手に思い込んでいた。恥ずかしい姿を見せていたことに、初めて気がついたという。

2~3日して、後輩が話しかけてきた。

「こんど飲みに行きましょうやー」

「ええよぉ、行こかぁ」

宮部さんは素直に返事をしていた。

釣りや野球で20年以上つきあってきた仲間たちとスナックに繰り出した。宮部さんは久しぶりにマイクを握り、18番の「悲しみ本線日本海」や流行の曲を歌ってはしゃぐ。後輩がその姿を見て、涙をこぼした。

「何年ぶりに宮部さんのこんな姿を見たやろう。うれしいわ……」

「……悪かったなぁ」

宮部さんももらい泣きしていた。今でも思い出すと、涙が出るという。

「うれしかったですよ。自分が元気になれば、周りの人たちも喜んでくれる。意外やった。周りも悲しかったんやと思いました。今思えば、人工肛門が大変というより、自分の心が弱かったんやと思いますね」

2003年の年明けに、高熱を出して寝込んだ。2日に1回していた「洗腸」が、4~5日間全くできなかった。それでも何とかなった。これが“大発見”だった。

それまで、洗腸を理由に、残業を断っていた。残業と洗腸で夜更かしすると、翌日働けないと思ったからだ。

ところが「2日に1度の洗腸」にこだわらなくなると、仕事もランニングもその日の都合に合わせて、臨機応変にできるようになった。意外と不都合もない。洗腸を1度休めば、1時間以上時間が空く。

「めちゃくちゃラクですよ。ケアと仕事とマラソンとをうまいことからめた、自分なりのやり方が固まりつつあります。最近はケアのことを職場で言わんようになりましたね。6年近く経って、ようやく職場の一員に戻れました。遅すぎますねん(笑)」

インターネットで広がる世界

宮部さんはホームページを見た人から、さまざまな相談を受けてきた。

物理的なケアのことなら、いくらでも説明できる。一方、精神的な励ましを求めるメールには戸惑うことも少なくなかった。

たとえば、親が人工肛門になって落ち込んでいる家族から、【どんなふうに接したらいいのでしょうか?】といったメールや書き込みがよくあった。自分が元気なときはいいものの、落ち込んでいるときには、“元気な自分”を演じなければならない。相手を励ますために、【がんばりましょう】と書いた。それが重荷に感じることもあったという。

いつしかホームページの“元気な自分”と“本当の自分”とのギャップに耐えられなくなり、2001年春に閉じてしまった。 すると仲間たちから、「がんが再発したの?」などと心配するメールが相次ぐ。早々にホームページをリニューアルして、再開したという。なぜか?

「さみしいんですね。ホームページがなかったら。自分が立ち直った今は、別の意味で相談の返事に気を遣います。僕の気持ちとしては『ストーマはたいしたことない、病気を治した結果として、生きるためになったこと。前向きに行きましょう』と言いたい。でも、それぞれの病状は違うし、本格的な抗がん剤治療を経験せずに順調に経過している自分がどこまでそう言うてええのか。きちんと伝わるか、気になります」

コミュニケーションの難しさを感じつつも、ネットで多くの出会いを得た。実は身体障害者の中には、自分でケアできる人工肛門や人工膀胱をあえて選ぶ人がいる。約3年前、そんな人たちがいると知ったことは宮部さんにとって大きなプラスになった。

「同じストーマでも雲泥の差です。そういう人たちはほんまに元気で、ストーマを『勲章や』と言う人もいる。それまでの自分のちっちゃな考えが180度変えられましたね」

マラソンが変わった

がんを経験する以前、宮部さんのマラソンはタイムを競う、苦しいレースがほとんどだった。他人にも厳しく、ゆっくり走っている人を見ると、(もっと練習してこいよ!)と腹が立ったほどだ。

それが、自分がゆっくりとしか走れない時期に同じペースの人と話してみて初めて、練習しても速く走れない人がいると知った。

今は「どっから来ましたん?」などと、ランナー同士の会話を楽しみながら、のんびりと走るレースがほとんどだ。たびたび顔を合わせる知り合いも増えた。

「もう病気してからは、考え方がものすごく丸くなりましたね(笑)。身体がこんなふうになったのも、悪いことばかりでもない。社外の友だちが年に数人ずつ増えていきます。今、練習で淀川べりを一緒に走っている友だちもそうですが、今、つきおうている人たちは、病気にならなかったら出会ってない人たちですね」

ずっと自分自身と闘うマラソンをしてきた人が、がんをきっかけに、自分の世界を大きく広げていったのだ。

今年7月17日の正午、大阪北港の舞洲で、「ランナーズ24時間リレーマラソン」が開かれた。宮部さんはかかりつけのストーマ外来のスタッフらでつくる「楽走会」のメンバー(約10人)と毎年出場している。全国から約200チームが参加し、1周約1.7キロのコースを交代で夜通し走る。

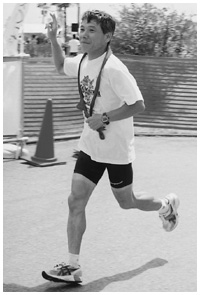

強い陽射しが照りつけ、「しっかり水分を補給してください」というアナウンスが流れる中、宮部さんの出番がきた。

白い帽子とTシャツに紺色の短いスパッツ姿で、サングラスをかけている。タスキを受け取ると、胸を張り、軽やかに駆ける。30年近く鍛え抜かれた身体には贅肉がなく、ふくらはぎの筋肉はこんもり盛り上がっている。他のランナーを次々と追い抜いていき、あっという間にゴールした。

パウチのことをたずねたら、その場でTシャツをめくって見せてくれた。

「服からのぞいていても、他の人は面白いポーチやな、ぐらいにしか思いませんよ」

顔中に汗をしたたらせて笑う。

人生が今、楽しくて仕方がない、といういい顔だった。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って