「もうあかん」と思ったときから、新しい人生が始まりました 落語家・笑福亭小松さん

がんに打ちのめされる

この出来事の7カ月前、照美さんが早期の子宮がんの手術を受けている。入院前日、一家で食卓を囲みながら、小松さんはシャレのつもりでこう言った。

「お母さんは生きて帰って来られへんかもわからん。今夜は最後のご飯やと思うておいしく食べよな~」

「そんなこと言わんといてぇー」

照美さんを泣かせてしまった。このときはまだ、当事者の心境がわからなかったのだ。

自分ががんだと知ったとき、小松さんは打ちのめされた。死が近いかも知れないと思うと、無念さが込み上げてくる。子どものことを思っては嗚咽を漏らす。病院の屋上に出て、寒さに震えながら拝んだ。

〈まだ小さいうちの子が、そこそこ大きくなるまでの時間を私にください〉

胃のない体は水さえも受けつけず、一口飲むとたちまち絞り出すように吐き出した。腸が口から出そうな苦しさだったという。

鏡を見ると、頬がこけ、タツノオトシゴのような顔をした自分が映っている。弱気の虫が耳元でこう囁く。

「がんやぞ。肝臓に来たら終わりやぞ。再発する確率のほうが高いぞ」

点滴のしずくが自分の涙に思えた。泣き暮らし、ささいなことでも苛立った。やり場のない怒りを、「帰れっ!」と照美さんにぶつけた。すると、その背後に勝くんと望ちゃんがいるのに気づいた。2人は悲しそうな顔で父親を見つめていた。「男は根性や」。息子にそう繰り返していたはずの自分ががんにおびえ、ふがいないところを見せている。身の置き場がなかった。

「生き方」を求めて歩く

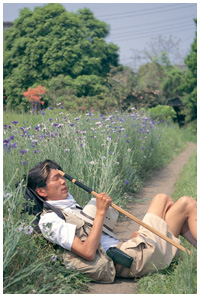

病床で山頭火の句集を何冊も読んだ。あまりにも自分と似ているのに驚いたという。

愚かしい自分を反省しつつ、また同じ過ちを繰り返す。山頭火が「死に場所」を求めて旅したのに対し、小松さんは「生き方」を求めて歩きたくなった。

いつまでも泣き顔を妻子に見られたくない。旅の空で1人、思い切り泣こう。一歩踏み出さなければ、格好悪く人生の幕を閉じてしまう。小松さんにとって、列島の旅は、すべてをかけた“大博打”だった。

「お父ちゃんは放蕩三昧に生きたけれども、最後ぐらいあっぱれに死んでいったぞという姿を子どもに見せるのも悪くなかろうと。生きた証を残したかった」

手術の1年後、退院して4カ月にもならない1998年2月の早朝、小松さんは奈良の自宅で、子どもたちの寝顔に別れを告げた。その顔は脳裏に焼きついている。語るうちに、小松さんの目が潤む。

「ええ子で育てよ。戻ってこられんかったらごめんな、と神妙な気持ちでし��。嫁は見送らんで、家の中で泣いていましたね」

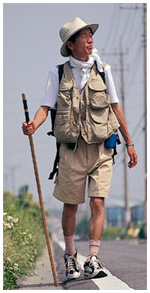

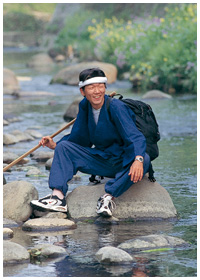

鹿児島県庁前から北海道庁を目指し、1日30キロのペースで、お遍路さん用の杖をつきながら歩く。消化剤や睡眠薬、着替えを入れたリュックを背負っている。白いタオルを鉢巻きにして、気合いを入れた。

国道ではどす黒い排気ガスを吸いながら歩いた。トンネルでは、身体のすぐ横をトラックが轟音をたてながら通り過ぎる。最初のうちは、道ばたでバナナやソーセージを食べては吐いた。11軒の宿屋に身なりを見られて断られ、12軒目まで3時間半歩いたこともあった。孤独感や再発の不安に襲われもした。俳句がわき出てくる。

【旅に出て しぐれて濡れる野スズメよ お前も一人寂しくないか】

雨の日、急に血糖値が下がって道端で意識を失ったことがあった。胃を全摘したことによって起こる後期ダンピング症候群だ。甘い缶コーヒーなどでまめに糖分を補給しているが、この時は間に合わなかった。通りかかった人に声をかけられて、命拾いした。所持金すべてを置き引きされたこともあった。辛い時には、子どもたちの写真や手紙を眺めて気力を奮い立たせたという。

旅先で「がん克服落語会」

講義を聴講した近藤温子さん(85歳)と

近藤さんは65歳の時に胃と脾臓を全摘した

小松さんは近藤さんにあやかりたいと、抱きついたという

「この方の笑顔がいちばんの薬です。20年ですよ。立派なもんですよねぇ」

岡山で、「生きがい療法」を提唱している伊丹仁朗医師と出会う。彼に、闘病体験と落語を語る「がん克服落語会」を勧められた。笑いで自然治癒力を高めるのだという。

「先生、『笑い』と簡単におっしゃいますが、笑いは幸せの上に成り立つものですよ」

「元気な方ががん患者の方に、『笑いましょう』と言うのは無理があります。でも末期がんで列島を行脚されている方が話すんですから、五分五分以上じゃないですか」

そこで試しに、病院ロビーの即席の高座に上がり、点滴チューブをつけた人たちなど約120人を前に1時間語った。

「とんでもない大きな笑い声、おおよそ見当のつかないあの涙顔。鳥肌が立ちました。みんな泣きたいんや、笑いたいんや。それを耐えてはんねやということを実感したときに、噺家冥利に尽きました。うれしかったですね。泣きながらしゃべりました。泣いたらええと思いました」

かつての落語とはまったく違っていた。

「もう『笑うてもらいましょう、笑わしてもらいましょう』の見解じゃない。もう抱きつきに行く……」

小松さんが立ち上がり、大きく手を広げて、無我夢中で抱きつく仕草をしてみせる。

「……一人ひとりに抱きつきにいく話芸ですから。みなさんが全身全霊で聞いてくれはる、こっちも全身全霊で語る。だから泣き笑いの嵐となりますね。ええ、もう余力を残さないです。この舞台が終わったら死んでもええねんという覚悟でしゃべります」

その後、伊丹医師が患者会などに声をかけ、この落語会は小松さんの行く先々で14回開かれた。小松さんはこう繰り返した。「がん=死やないですよ。そう思わな、生きてけまっかいな。大切なのは、ファイティングスピリットです」

【病む人のこころに届けわが思いがんを死病と決めてはならぬ】

大勢の人の「夢」を背負って歩く

冬の旅立ちから130日目の6月26日、札幌市内を、小松さんはTシャツにベスト、短パン姿で歩いていた。ゴールは目前だ。リュックには、「旅日記」7冊と自作の約100句を書き留めた手帳、そして出会った人からの寄せ書きやメッセージが入っている。この旅で、“人生最大の喜びとはよき人とのよき出会いに尽きる”と知ったという。声援をくれた人たちの夢を背負って進む。

小松さんの目に、赤レンガ庁舎が飛び込んできた。これまでの旅の情景や出会った人たちの顔が蘇り、涙で目の前がかすむ。

ゴールでは伊丹医師ら大勢の人たちが横断幕や花束を持って待ちかねていた。小松さんが両手を挙げて紅白のリボンを切る。

【歩いては旅路の果ての笑顔かな】

旅をやり遂げた後は、独演会やニュージーランドでの英語落語、そして創作噺など、挑戦を続けている。

「おかしなもんですね。もう終わりや、もうあかんと思うたときから始まりました。今の姿が本当の僕なんでしょうねぇ」

旅先で多くのがん患者や心ある人たちと出会い、落語家としての生き方も大きく変わった。たとえば打ち上げでビールを1杯でも飲んだら、決して車は運転しない。

「飲酒事故でも起こしたら、列島各地の何十万というがん患者の人たちの夢をつぶします。夢を壊したらあかん。じゃらけた番組にも出たらあかん。知らん間に、そういう責任感が芽生えてきましたね」

がんが小松さんを「本気」にした。旅立ち以来、多くの人に夢や感動を与える芸人としての王道を歩んでいる。

がんで手術したときに小学校4年生だった勝くんは、高校2年生になった。

今年6月、陸上選手としてある大会で400メートルを走った。小松さんが中学時代に2000メートルの選手として走ったことのある陸上競技場だ。

「お前、中途半端な距離をよう走るなあ」

小松さんが感心すると、勝くんは言った。

「僕なんか息止めて全力で走っても1周やん。お父さん、日本列島を端から端まで歩いたんやろ。それ思ったら、タダみたいなもんや、へへへっ」

涙もろい小松さんが泣いたのは、言うまでもない。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って