絶望しながらも「何とかして生きていたい」と願う。そんな葛藤が続いています 詩人・福島登さん

原稿が一晩で「初校ゲラ」に

彼の熱意によって、『すずかけの樹』は世に出された

そして2003年1月下旬。退院して自宅療養をしていた福島さんの元に、50年来の旧友・柴野さんが東京から訪ねてきた。

柴野さんは文学作品やエッセーの出版を非営利で支援する「山猫軒書房」の活動をしている。「もう医者に見放されている」と落ち込む福島さんに、詩集の出版を勧めた。

「1冊ぐらい詩集を残そうよ。あなたが優れた詩人だと知っている人、少ないんだよ」

「もう俺はだめだ。しんどい。気力がない」

福島さんは申し出を断った。柴野さんはあきらめず、東京から電話や手紙で説得した。福島さんが「うん」と言わないので、柴野さんはまた東京からやってきた。

「あなたには文学の素晴らしさや編集の喜びをいっぱい教えてもらった。遺稿集なんか作りたくない。生きている今こそ詩集を出しましょうよ!」

「いや柴野くん、こんなん詩集にならんで。僕も『このまま死んでたまるか!』と詩集を試みたことがある。コピーをとって、貼り合わせて。だけど読み返してみて、所詮この程度かとがっかりして……」

「冗談言っちゃいけない! 福島さんほど書ける人は日本広しと言えども、そう多くいませんよ。あなたは自分の詩の力を信じて原稿を出してくれればいい。よい詩は民族の宝物です。出すかどうかは別にして、原稿を見せてほしい」

自選した30編の詩を渡すと、柴野さんは一晩で初校ゲラに仕上げて持ってきた。

「僕はあなたの原稿に身体が震えた。パソコンで入力しながら泣いた。何度も泣いた」

福島さんの心がついに動いた。

「……詩集のことは君に任す」

校正作業を進めるうちに、福島さんの目が少しずつ輝き始めたという。

職場の人たちが詩集を売って歩く

印刷の段階で、柴野さんは福島さんの昔の職場の役員たちに会って、こう頼んだ。

「自力出版するつもりでしたが、印刷は職場の方々がやってくれたほうが、福島さんもうれしいでしょう。��の命は長くありません。最後の労を報いてあげてほしい」

「やりましょう!」

すぐに、役員をはじめとする20人ほどの“実行委員会”が社内で立ち上がった。退職した元同僚も参加した。1カ月余りで詩集が出版できた。職場の人が5冊、10冊と売って歩く。詩に心を打たれた人がさらに詩集を売り、2000部の出版がほぼ完売した。

2003年5月3日。出版記念会には、職場の関係者や友人・知人、親戚、そして妻・黎子さんと2人の子どもたちなど、100人以上が集まった。福島さんは久しぶりにスーツに身を包み、金屏風の前で挨拶した。快い緊張感が身体に走る。詩人・福島登が社会に広く認知された瞬間だった。

妻・黎子さんは、出版が闘病を支えていると感じている。

「しんどい治療も『もう1回やりたい』とがんばる。それは出版の力だと思います」

文学の話になると、福島さんの口調は熱を帯びる。あぐらを組んだ膝に肘をつき、曲げた指先をあごに押し当てて遠い目つきで話す。芥川龍之介を思わせる仕草だ。

「紙と鉛筆があれば、誰でも詩や小説が書ける。何か発信したい。自分の気持ちを正直に書き残すことが、私のテーマやと思うんですね。『生存した証』にね。どう生きてきたのか。いま、どう死のうとしているのか……。漠然とした考えも文章化するとまとまっていく。友人の協力で、詩集を残せる幸運に恵まれた。それは1人の人間が生きた証として不滅です」

詩に感じられる人間性が「宮沢賢治に似ている」と詩人仲間は評する。そして独特の皮肉もまた福島さんの持ち味だ。自分の生を客観的に眺めて、笑う余裕さえある。

「今となっては、僕が早く死んだほうが、詩集『すずかけの樹』の意義は強まると思う(笑)。しかしまだ死ねない。まだ書きたいものがある。切実にそう思います」

そんな福島さんが今、書けない。

きっかけは主治医から昨年9月、“見放された”ことだった。

揺れる心

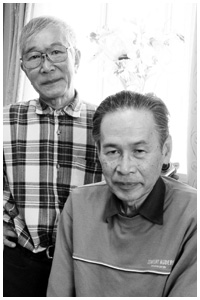

最愛の妻・黎子さんと

6度目の再発で、主治医が言った。

「これ以上の治療は無理です。いかなる治療も死に至る副作用の危険が伴います。治療は止めて、自然の成り行きのまま余命を全うしてはどうでしょうか」

余命は長くて1年半から2年だと言う。

1カ月後、「決めてください」と迫る医師を前に、福島さんは途方に暮れた。うながされるように、「治療しないほうを選択します」と応えていた。「もう病院へ来なくていいですよ」と言われても釈然としなかった。

生き延びる方法はないかと、1週間後、近くの民間病院で、病歴を伏せたまま「人間ドック」を受けた。すぐに大学病院を紹介され、検査・治療を受けることになったという。かつての主治医が言った通り、治療(TAE)はうまくいかなかった。それでも、と福島さんは言う。

「何もしないで死を待つだけよりはね、それが多少危険であっても受けたかった」

かつての主治医に感謝しつつも、同時に、「終末を宣言され、心も何もかもを蹴り飛ばされたような」痛手を負ったという。

「いくら名医でも、患者を見放すのが医療なのか? 明らかに末期でも、患者は生きる勇気と希望を必要としています。それに真摯に応えるのが医療の根本やないですか……」

治療で苦しむぐらいなら、その間にものを書けと言う友がいる。福島さん自身、「一刻の時間を惜しんで文学に命をかけよ」という思いが激しく込み上げてくる。

それでも延命を求めて、心は揺れ動く。

「死の恐怖と対峙する究極の状態を生きています。絶望しながらも、何とかして生きていたいと願う。葛藤が続いています」

取材を重ねるうち、福島さんの曇った表情が晴れてきた。目に力がこもる。今回の取材に関して、こんな言葉さえ飛び出した。

「死が近づく中、発言の機会があることは幸運です。読むに値する情報がたとえ1行でも2行でもあれば、私にとっては幸運だと」

詩が書けない苦しさを抱えながらも、言葉で自分自身を表現することによって、福島さんの心に何らかの変化が生じている。

理性で割り切れない心の葛藤を、今こそ詩で表現してほしい。

「あんたの記事がきっかけで、また書けるようになるかも」

帰り際に言われたひとことを胸に、祈るような思いで私はこの原稿を書いている。

*詩集『すずかけの樹』に関する問い合わせは、つむぎ出版(075-252-1788)へ

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って