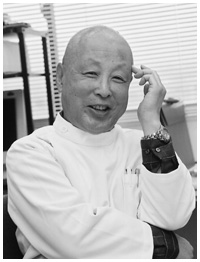

自分を超えた「何か」が見えれば、死の恐怖は乗り越えられます 精神科医・小澤 勲さん

副院長を辞め、お年寄りと“暮らす”

当時、小澤さんは、京都府立洛南病院の副院長をしていた。管理職なので、「医師」の仕事が十分にできない。また、近代的な病院の枠組みでは、「痴呆を病む人と暮らしをともにする」雰囲気はほとんどない。だから3年間で辞めようと決め、院長に申し出た。次期の院長候補が「辞めたい」と言ったので、院長や婦長は慌て、思いとどまらせようと、あれこれ説得した。しかし小澤さんの決意は固かった。

「最後にはしぶしぶ認めてくれました。ただ、辞めることは一切外部に漏らしてはいけないと言う。辞めることになっていると言わないと就職活動ができないから、来年からどうすんねん? という話よ(笑)」

そのころ、以前、その病院で働いていた作業療法士が京都にやってきた。この年下の友人と2人で食事をしているときに、小澤さんは、辞めることを打ち明けた。

偶然、その友人の故郷で、ある法人が新設する「痴呆を病むお年寄りの老健施設」の施設長を探していた。友人が橋渡しをして、この話がうまく進んだ。

翌年、3月31日に病院で辞令を受け取ると、すぐに広島県三原市に向けて車を走らせた。そして翌4月1日、老健施設・桃源の郷のオープン初日から、新しい職場での仕事をスタートさせた。

毎朝8時。「おはよう」とお年寄りやスタッフと挨拶を交わして仕事が始まる。昼食やお茶を一緒にしながら、夕方まで過ごす。スタッフの半分は “素人”だったが、「お年寄りに寄り添う介護」を実現することに対し、熱心な者ばかりだった。「私たちも勉強したい」と言い出し、小澤さんは毎晩8時ぐらいまで “塾”を開いた。いつの間にか7年間で、20人ほどの介護福祉士が誕生していた

痴呆を生きる人の思い

そんなふうに、お年寄りやスタッフとずっとともに過ごす日々だった。一緒に暮らすと、お年寄りの朝、昼、晩の姿や、喜怒哀楽がはっきりと見えてくる、という。

よく、世間では、「痴呆を病む本人は、何もわからなくて幸せ」と言われる。だがそれは、小澤さんに言わせれば、「見ようとしないから見えない」だけのことだ。

その人の人生を丹念にたどっていけば、どういう思いで生きてきて、今、ここにいるのか、どんな不自由を抱えて、ケアを受けに来るのかがわかる。

たとえば���痴呆初期の「もの盗られ妄想」には、未来への不安や寂しさが潜む。老いてゆく過程で遭遇する「配偶者との離別」や「転居」「身体的な不調」などのできごとが深い喪失感となって、その人の存在をゆるがし、攻撃的にならせていると、分かる。

また、それまで「できていた」ことができなくなり、「分かっていたこと」が分からなくなることへの不安がつのり、過去へ旅する“徘徊”となる。

痴呆を病む人の思いを基盤に置いて、「今」「ここ」をその人にとって生き生きと過ごせる場にすることを、小澤さんは心がけてきた。周囲の人たちが、その人の気持ちを理解し、あるがままの姿を受け入れれば、その人は安心して、穏やかに暮らすことができるようになる。「もの盗られ妄想」や「徘徊」の症状もなくなる、という。

8年目が近づいたころ、小澤さんは疲れやすくなっていた。責任をもって仕事を続けられなくなるかもしれない。もうスタッフは十分に育っている。そう考えて、「悪いけど、もう引かせてほしい」と告げた。

「あの7年がなければ、僕は自分の病をうまく受け止められなかったかな」

小澤さんは、そう振り返る。

「痴呆を病む人を見ていると、老いて、死を迎えるのが自然なことだと思えます。それが自分の身についてきていたのでしょう」

「ふつうに暮らすこと」が余命を左右する

老健施設を辞め、2001年春から種智院大学の教授になった。

小澤さんは自分のペースで暮らすことを、大事にしている。民間療法は時間がもったいないから、しない。週1回の治療でさえ、「暮らし」優先で、パスすることがある。

「今までの療養生活が安定したものになっているのは、主治医の先生に負うところが大です。分からないところは尋ね、自分のペースで治療を受けています。主治医との関係がうまくいっていない場合を考えると、ちょっとぞっとしますね」

さらに、「普通に暮らす」ことは、余命にもかかわると、小澤さんは実感している。

「入院して2週間経ったら、病院慣れしている僕でさえ、『患者、患者』しているような感じがあってね(笑)。退院して仕事を始めると、身体がピーンとした。副作用の強い治療で健全な身体を痛めつけて、普通の生活もできなくなっている患者さんの生命予後がいいとは、あんまり思わへんわ」

2003年9月、脳への四つの転移が見つかり、小澤さんは放射線治療を受けた。以来、とても疲れやすくなった。

以前は毎日、大学で朝から晩まで仕事をしていた。それが今は、講義が終わると帰宅して横になる。この1年半で10数年歳をとった気分だ、と話す。

「今、抗がん剤治療をやめれば、かなり元気になるんじゃないかと思う。僕が独り者なら、それも考えたと思うんですけど、やっぱりかみさんは、『治療を受けてくれ』と言うんですよ(笑)。そうやわな。家族にとって、何もしないのはたまらん」

「平静」でいられる理由

でもその小ささのなかにしか、希望はない、と小澤さん

それにしても、「死を意識しつつ、普通に暮らす」極意は、何なのだろうか。

「『自分を超えた何か』が見えてこないと、死の恐怖は乗り越えられないでしょうね」

小澤さんの場合、「自分を超えた何か」は「宗教的な神」ではない。人と付き合う人生で得られた、人と人とのつながりだ。

時々自分の死後をイメージしてみると、自分の死を悲しんでくれる人たちの顔が見える、という。入院前、「先生、がんばりや」と応援してくれた学生たち、千羽鶴を折ってくれたり、涙を流してくれたりした大学の同僚たち。これまで仕事や活動をともにした仲間たち。妻や3人の子どもたち。そして孫たち。次の瞬間、イメージの中の彼らが動き始め、その心の片隅に自分との関わりが残されているのがまざまざと見えるそうだ。

「私がこの世にいなくなっても、この人たちが私の思いや考えを生かし続けてくれるだろう、人と人とのつながりの中で何かが残されていくだろう、ということです」

“悟り”の境地にいたるための道は、日々の暮らしの中にあると考えている。

「たとえば、お百姓さんをやっていて、自然とともにあって生きていくうちに、ごく当たり前のこととして死を迎えるようになるとか。

痴呆という病を抱えている人も、サポートがあれば、僕らから見て『悟りの境地だなぁ』と思えたり、仏の笑顔になったりしながら、本当に立派な最期を迎えられる人がいっぱいいますよ。

ただね、それにはある年齢に達しないと。外来で若いがん患者さんを見ると、『この人が死の問題を引き受けるのは大変だろうな』と思うわ」

小澤さんがため息をつく。

「小さな子どもがいるとか、やり残したことが具体的な形である人は、がんや死をまったく受け止められなくて、不安と恐怖に満ちて生涯を閉じられるかもしれません。そういう方にどう言ってあげたらいいか、わかりません。僕にしても、身体的苦痛が強くなったときには、泣きわめくかもしれない。でも、そのような生も含めて、『生は甘美である』と、今の僕は感じています」

取材を終えて、「日々、一心に生きていけばいいんだ」と思える。

私もいつか小澤さんのように、死を受け止められる自分と出会えるだろうか……。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って