ずっと死にたかった私が、がんになって、初めて「生きたい」と思った 日本ペンクラブ会員・詩人 属啓子さん

若い医師との和解

「ガリウムシンチ」をどうするか、属さんが思い悩んでいるうちに、前回の検査日より3週間が過ぎた。あの外来の若い医師は、こう言った。

「もう1カ月近く経っていて、状態も変わっているので、検査を受けてください」

そう言われると、属さんはもう断れなかった。

検査を終え、入院して治療が始まると、直径10センチほどにもなっていた右の乳房の腫れが引き始めた。心身ともに属さんが落ち着きを取り戻したころ、入院担当の主治医がこう言った。

「あなたを外来で診た先生と、行き違いがあったかもしれません。けれど、彼も、『悪性リンパ腫』を前提としたカルテを書いていました。決して乳がんを疑って、あなたを外科に回そうとしていたのではありません。きっちり診ていましたよ」

属さんの“心のつかえ”を取り除きたいという、主治医の気遣いをきっかけに属さんのわだかまりは消えたという。

属さんは主治医に言った。

「私もあの時は、『転院先のこの病院で診てもらえなかったらどうしよう』という切羽詰った気持ちで、あまりにも不安だったので、パニックにもなっていたでしょう。早とちりもあったかもしれません。あの先生に、治療は順調なのでご安心ください、感謝もしています、とお伝えください」

主治医はほっとした笑顔を見せて、うなずいた。

ある日の教授回診で、属さんは、大勢の医師の後ろのほうで遠慮がちに自分を見ている、あの外来の医師を見つけた。

属さんは医師に近寄り、「先生、こんなにしこりが小さくなりましたよ」と笑顔で声をかけた。若い医師は一瞬、驚いたような表情を見せた後、相好をくずした。「和解」の瞬間だった。

友人のさみしい死

「私、がんなの」

こう友人たちに打ち明けたとき、属さんは照れくさくて仕方がなかった、という。

それは、まるでスポットライトの当たる檜舞台に、自分がいきなり裸で放り出されたような、たまらないほどの気恥ずかしさ。病状はかなり重いとわかっていたというのに、そんなものだろうか?

「そんなもんですよ。乱暴な言い方をすると、結婚式みたい。自分のイベントでしょ。照れくさいけど、みんなに知らせなくちゃいけない。その作業がとても疲れました」

これはたぶん、常に自分を客観的に眺めている文筆家らしい“羞恥心”なのだろう。

気恥ずかしさに身もだえしながらも、友人たちに片っ端から電話をかけ、がんであることを告げた。なぜ? それは、悪性リンパ腫だとわかる少し前に、ある俳句友だちの悲しい死を経験していたからだ。

その乳がん患者だった女性は、周囲の人たちに自分の病気が悪化したことを隠していた。

属さんは彼女が入院していることを、偶然知った。病院に見舞ったとき、友人にはすでに死期が迫っていた。

毎日、属さんは友人を見舞った。友人は「さみしいの」と打ち明けた。そして孤独を抱えたまま、逝ってしまった。遺された友人たちは、彼女の死を知り、大きなショックを受けたという。

「孤独は本人だけでなく、みんなを傷つけると思いました。彼女が責められる理由はどこにもないけれど、私は友人たちに、自分の病気のことを知らせておきたいと思いました」

「死にたかった」理由

属さんは幼いころから教会に通い、学校は中・高一貫教育のミッションスクールだった。そこでは常に、自分よりも隣人を愛する「高い志」を求められる。それは生身の人間にとって、不可能に近い。いつも届かぬところに手を伸ばしているようなものだ。属さんは「そんなことできないよ!」と、叫びたくなるような苦痛を味わっていた。

そんな生活の中では、「無力な自分」を感じざるを得ない。子どものころから、「なんでこんな無力な私が、生きているんだろう」と問い、「生きる意味」の答えが見つかなくて絶望していたという。日常生活のささいなことが引き金となっては、自分を否定する。「死にたい」という思いに襲われる。

それでも今まで生き延びてこられたのは、「文学」や「思想」「哲学」との出合いがあったからだ。

「もがいていた10代の中ごろに、詩や小説と出合ったの。詩を通して自己表現することで、生きる道が開いた。評論や随筆などを書いてきたのも同じ。生きるためです。文学は生と死を同時に含むもので、そこには『自己否定』が当然のものとしてある。私はそこで『自己再生』の道を探してきました。私の中では、生きることと書くことが、1つになっている。

『死にたい』と思いながらも、本当は生き生きと自分らしく生きる道を見いだしたかったんだよね。だからがんになって、すぐに友だちに『そのときどうだった?』と電話をしたし、先生にも必死で『ここに入院させてください!』と言った。生きるためにね(笑)」

泥水すすっても「生きたい」

属さんは主治医に自分の“余命”をたずねてみた。そして、「5年生存率が40%で、3年の間に転移が見つかるかもしれない」ことを知る。そこで属さんは「3年で何ができるか」を考えた。

「ふと、来年生まれる二人目の孫のために、洋服を作ろう! とひらめきました。手作りの服を喜んで着てくれるのは、3歳ぐらいまででしょ。『3年』だなんて、神様も味なことをするな、と思いました。ほんのちょっと涙が出かかりましたけどね。ああ、3年かぁ、って!」

属さんは今、「生きたい」と強く願っている。生きる意欲があれば、道が開けると信じているからだ。現に、「誰かの役に立ちたい。自分の思いを話したい」と、属さんが強く思い、取材を受けようと考えた結果、化学療法の副作用で苦しむなか、体調が突然よくなるという“奇跡”も起きた。

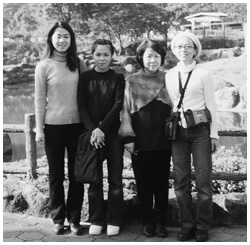

「私が生きたことが、誰かの役に立つことがあるわ! 私は生きるわ! という感じ(笑)。3人の娘たちには、親として、最後まで逃げずに生きる姿を見せたい」

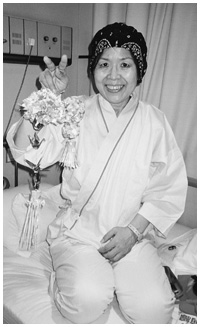

取材を始めて、3時間近くが過ぎていた。

属さんは点滴をぶらさげながらも、疲れを微塵も見せずに語り続けている。

“奇跡”を目の当たりにした私は、「生きる意欲」の凄みに圧倒されていた。

*属啓子さんの詩が読めるサイト

イプセノン現代詩文庫

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って