知ではなく「言葉のもてなし」を相手に届けたい 2つのがんを体験し、4つの袋を身につけながらも、語り続けるプロの語り部・川島保徳さん

再び病魔に襲われる

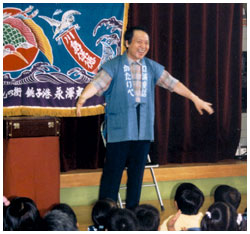

術後1週間で行った口演会の様子

退院から1週間後には4泊5日で北海道に行った。もちろんこれも仕事である。まだ痛む傷口を押さえながら川島さんは北の大地で伝承民話を語り歩いた。このころはまだ2人の子供が小さかったので、礼子さんは同行できなかった。

その代わり北海道では川島さんの大学時代の先輩が荷物を持って随伴してくれた。世界大会でチャンピオンになったこともあるハーモニカ奏者、藪谷幸男さんである。川島さんが20分ほど語って疲れた様子を見ると、藪谷さんがハーモニカを演奏してくれた。それがまた客に受けた。今では川島さん自身も語りの合間に藪谷さん直伝の腕前を披露することがある。

「ストーマ(人工肛門)については正直、葛藤もありました。でも実際に使ってみるとけっこう便利なところもあるんです。以前は電車に乗るときなどは、念のため事前にトイレにいっておこうとかしたものですが、ストーマをつけてからはそういうことをいちいち気にしなくてすむようになりました」

こうして手術の傷も癒え、体力も回復し、川島さんはまた語り部としての活動を本格的に再開していった。けれども大腸がんの手術から3年後、川島さんを再び病魔が襲う。今度は膀胱がんだった。

「いつもの都立病院でMRIの検査をしたら見つかったんです。先生の話では、大腸がんのときには骨の影になって見つからなかったということでした。だから大腸がんのときにすでにできていたがんなのでしょう」

膀胱がんも同じ都立病院で手術した。そして川島さんは尿の排泄口である尿路ストーマも造設した。 「だから今、私は袋を4つぶら下げているんです」

そういって川島さんは明るく笑い飛ばす。しかし退院後にはとんでもない苦労が待っていたのだ。

手術が行われたのは2000年の12月。手術自体はなんの問題もなく成功裏に終わった。ところがその後、川島さんは食べたものをすぐもどすことが多くなった。そのため体重はどんどん減っていった。

食べられず体重が激減

それだけならまだよかったかもしれない。病院にいって点滴をしてもらえば栄養の補給はできたからだ。困ったのは体重が減って痩せたせいか装具がフィットせず、尿路ストーマが頻繁に漏れてしまったことだった。そのたびに川島さんは入院し、ストーマを造設し直すための手術を受けたりした。

そんなことで2001年の前半は1~2週間入院して治ると退院、また漏れてしまって入院するということを3カ月間くらい繰り返していた。入院しているとき、看護師が一晩に7回も下着を換えにきたこともあった。大腸がんの手術前には65キロあった体重が、1番ひどいときは48キロにまで減った。

「すっかり痩せ細り、布団を掛けても重たがっていたくらいです」

と、礼子さんがそのころのことを振り返る。

「そのころは何も食べられませんでした。薬も飲むと気分が悪くなるので嫌だといったら、先生はそれ以上強く勧めませんでした。でも不思議なことにそんな状態でも、死ぬことは考えませんでした。カミさんや子供たちがかわりばんこに病院にくるので、『もうそろそろ頭を刈ったほうがいいんじゃないか』なんて、そんなことばかり気にしていました。語りにきてほしいという話もいただくので、とにかく早く退院したかったですね」

そんな川島さんをそばでずっと見ていた礼子さんも、必死だった。「どういう状態なのか分かりませんでしたから、このまま死んでしまうかもしれないという不安がなかったわけではありません。でも毎日子供の世話をしないといけないし、仕事の電話があれば病院にいって夫と相談しないといけないし、他に考えないといけないことがたくさんあって悩んでいる暇もなかったですね」

やりたいことをやる力

川島さんの話を聞く子供たちには笑顔が絶えない

入退院を繰り返し、その間に全身麻酔による手術も何度か受けている。そんな状態のときも、川島さんは語りをやめようとはしなかった。四国まで行ったときは空港で倒れてしまったこともある。それでも依頼にはなるべく応えたいという思いから、入院したときはいつも最初に「先生、今度はいつごろ退院できますか」と聞いていたほどだ。

「語りというのは話し手だけでは成り立ちません。話し手と聞き手の両方がいて初めて成り立つのです。しかも拍手と同じで片方だけが強すぎたり、タイミングが合わなかったりするといい音は出ません。だから私を待っているお客さんのところに早く行って、言葉を届けたい。私の言葉が届けば必ずお客さんからも何かが返ってくるからです」

幸い、何度めかの退院後、装具がきちんとフィットするようになり、尿漏れはなくなった。と同時に食べてもどすようなこともなくなり、次第に体力が回復していった。そして再び礼子さんと2人で語りもできるようになった。

「川島さんはやりたいことがあるから治癒力が強いのかもしれません」

担当の医師はそういっていたという。

もちろん病院には今でも定期的に通っている。ただ通院する頻度はだんだん少なくなってきた。大腸の検査は都立病院の外科で最初は1カ月に1回だったのがそのうち3カ月に1回になり、今では半年に1回行くだけだ。

膀胱がんの手術は同じ都立病院の泌尿器科で受けた。そのときの担当医がその後、横浜の大学病院に移ったので、川島さんは今、毎月、横浜まで通っている。尿道に入れた管は月に1回交換する必要があるからだ。

「都立病院にはお世話になりましたしなんの不満もありません。管を換えるだけならどこの病院でも同じでしょう。ただやはりずっと見てもらった先生のほうがお互い気心が知れているし、安心できますからね」

みんなが語り部になればいい

残念なことに最近は仕事の依頼が一時に比べるとずいぶん少なくなったという。しかし川島さんは、「今は全国どこでも日帰りで行けるようになりましたから、要望があれば可能な限りお応えしたい」 と意欲的だ。

ストーマを使っている患者の会に招かれて語りをしたこともある。4つの袋を下げながら口演活動をしているがん患者としての体験談と昔話をたっぷり語った。この取材でお会いする1カ月前にも、患者会にゲスト出演したばかりだ。

「全身麻酔の手術を何回もして、三途の川の畔まで行ってきました。しかし奪衣婆(=三途の川の畔にいて、亡くなった罪人の衣類を剥ぐといわれる)に『おまえは金がなさそうだからもっと稼いでからこい』と追い返されました。皆さん、財産なんてあまり持ってないほうがいいですよ」

そんな話を枕にふると、会場から笑いがおき、場の雰囲気が一気に和む。

「笑うことで治癒力が高まるともいうじゃないですか。人に語りかけるのも人の話を聞くのも、本人にゆとりがないとできない。だからいつもゆとりを持っていたいと思います。患者会などにいって話を聞くと、ストーマも皆1人ひとり違うんですね。これがいいとか合わないとか。だからみんなが語り部になって自分の体験談を話すといいんです。『ああ、自分はこの人と似ているな』とか、そういうことが分かるようになるじゃないですか」

川島さんの語り、闘病体験が聞きたい方は

川島かたりべ事務所(TEL 03-5683-7350)まで

病気をしたことで川島さんは、語り方や語る姿勢が変わったという。

「病気が自分を見つめ直す機会になり、カミさんや家族に支えられ、自分が生かされていることが分かり、自分ができないことにちょっと手を添えてくれただけでも、ありがとうという気持ちに素直になれるようになりました。それに一つひとつの言葉の意味や深さも分かるようになってきた気がします。前はただ自分の知っていることを前に出せばいいと思っていたところがありましたが、今は言葉のもてなしを相手に届けたいという気持ちが強いですね。これからもできるだけ長く語り続けていきたいと思います」

横浜にはもう25年以上にわたって毎年、川島さんを招いている小学校がある。その学校はいつも児童だけでなく保護者の感想文も送ってきてくれる。川島さんはそれを読むのが何よりの楽しみだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って