「がん患者を支えることが私の生を支えている 多重がんを乗り越えて、――土橋律子さん

職場への復帰

山梨県立看護大学の看護学生を前に講演中

「職場にはもう戻れないと思ったこともありました。でも、闘病中に出会った患者仲間が『看護師として持っている知識を教えてほしい』とか『困ったときにどう対処したらいいか教えて』といって、看護の専門家としての私を必要としてくれました。私にとってはそれがすごい励みになったのです」

という土橋さんは、仲間の質問に的確に答えられるようにするため、医療の基礎や体の仕組みなどについて改めて勉強し直したこともある。カウンセリングの勉強もした。看護師として患者を見るのではなく、自分も患者の1人として、他人事ではなく、自分の事として生老病死を見つめたとき、土橋さんはむしろ今まで以上に看護という仕事の崇高さに目覚めたのではないだろうか。

だが、病院勤務の看護師は、精神的にも肉体的にも極めてタフな仕事である。しかも大病院であれば必ず夜勤がある。そして大病院の現場では、夜勤をこなせない看護師は半人前としか扱われないのが実情だ。しかし壮絶な闘病体験を経た土橋さんにはもう夜勤をこなす体力は残っていなかった。病院も、復職後は透析部など夜勤のない部署に配属するといった配慮を行ってくれたが、自分の居場所はここではないという土橋さんの思いは日増しに募っていった。

「大きな組織のなかで看護師を続けるのはもう無理だと感じていました。続けていけば、きっとまた病気になってしまうだろうという思いもありました」

地域で患者をサポートするために

生きている仲間といると安らぐ。愛称キキと

医療と患者の関係は一方通行になることが多い。もちろん医療側から患者側へという方向の一方通行であり、その逆になることは滅多にない。しかしそこに第三者が介在することで、双方向の関係を成立させることもできるのではないか。もちろんその場合、第三者になるのは、患者の気持ちもわかり、医療のことも知っている人間であることが望ましい。現実に大勢の患者仲間が看護師としての自分の専門知識やノウハウを求めてきているではないか。それなら病院という組織を離れ、看護の専門家という知識や経験を生かしながら地域に入っていって、患者をサポートすることができるのではないか……。

そういう思いに突き動かされ、看護師でありながらがん患者でもあるという自分の経験を生かすため、土橋さんは病院を辞めたのである。そして2000年には「α」の会に続いて「生命(いのち)をささえる研究所」を��立した。「α」の会は患者グループだが、こちらの研究所は土橋さん個人の組織。がん患者に対する電話相談や情報提供、ネットワークづくりの支援などに加え、看護師に対する教育や地域社会で市民と一緒に生老病死について考えるなど、幅広い活動を行っている。

がんから逃げない前向きな姿勢

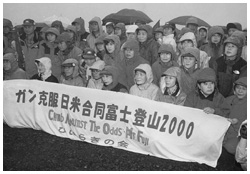

日米のがん患者がチャレンジ。合同で登った富士登山

こうして見てくると、土橋さんがこれまで一貫して病気と前向きに生きてきたことが分かる。がんと対峙し、決して逃げようとせず、自分の闘病体験を生かそうとしてきたのだ。もちろん土橋さんも普通の人間であり、弱い部分もたくさん持っている。闘病中、宗教にのめり込みそうになったこともあった。「なんで私が、がんにならなくちゃいけないの」という怒りにかられたこともある。人一倍感受性の強い性格で、情に弱く、涙もろい一面も持っている。しかし土橋さんは、生きることに常に前向きだ。

そういう生き方は、がん体験前からのものだった。病院勤務時代も夜勤、準夜勤、日勤を繰り返すハードな職場で、使命感に燃え、どん欲なまでに知識や技術を吸収しようと努めていた。人の命に関わる仕事でハードな勤務だから、それでなくてもストレスはたまる。副看護師長という中間管理職になってからはなおさらだった。しかし土橋さんは、ストレスが高じれば高じるほどそのはけ口を仕事に求めていったように思われる。

スローライフな生き方に転換

むろん土橋さんは今も使命感を持っている。「α」の会や生命研究所の活動に加え、看護学校の非常勤講師や病院のがん相談員、介護認定審査員なども務めているため、忙しさは病院勤務時代とそう変わらない。今でもときには徹夜することもあるほどだ。

しかし今、土橋さんはストレスをあまり感じないという。

「がんを体験してからは、物事にこだわらなくなりました。以前は、こうしなければいけないと自分に課して、その通りにできないと自分を責めていました。でも自分を責めてばかりいるとかえってモチベーションが下がってしまいます。それが病気をしてからは、やろうと思ってもできないことのほうが多いと気がついたんです。だからできない自分を許せるようになりました。それでいいよ、とできないことを認めたら、自分が好きになり、楽に生きられるようになりましたね」

そういう土橋さんの顔はとても穏やかで明るい。最後の大腸がんから11年以上、再発も転移もしてこなかったのは、こうした生き方とも無縁ではないだろう。前向きで、しかもあくせくせず、心穏やかに過ごす、いわばスローライフな生き方だ。

ちなみに土橋さんは最後の退院以後、抗がん剤は服用していない。自分には合わないと思い、自分の判断でやめたのだ。民間療法の類も一切していない。ただし食事はできるだけ規則正しくとり、肉より野菜、洋食系より和食系というように気をつけている。時間があればウォーキングをするなど、体を動かすようにも心がけている。

死を意識するからこそ生を充実させたい

むろん土橋さんは今も使命感を持っている。「α」の会や生命研究所の活動に加え、看護学校の非常勤講師や病院のがでは、土橋さんはもうがんを完全に克服したのだろうか。その問いに土橋さんはこう答えた。

「治ったとか、がんと縁が切れたと思ったことはありません。今だって私は普通の人よりがんになりやすいだろうと思いますし、健康だった頃の体力はありません。卵巣をとったためいろいろな機能障害もあります。そもそも治るというのが元に戻るという意味なら、少なくとも私は子宮も卵巣もとってしまっているのですから治るわけがありません。でも、皆さん治ることを目標にしますが、それは病気をした自分を否定することになるのではないでしょうか。今がマイナスで悪い状態だからそれを否定していい状態に戻りたいということなのでしょうが、病気した自分を受け入れていかない限り、生き直しはできません。だから病気をしたことで生きていく足場はちょっと変わったけど、その足場で自分が普通と思える生活をしていければ、私はそれで十分です。この10年間、私を支えてきたのは、自分が病気をしたことの意味を探求し続けてきたことです。それが私のエネルギーになってきたような気がします。だから病気をしたことに、マイナスの意味づけはしたくありません。私はこれまでに多くの人の死を見てきました。そういう人たちが残していった言葉とか、生き様とか、思い出は、私が生きていくことをすごく支えてくれました。だから死んでいくことは決して終わりではないと思っています。私はそうやって死を意識しながら、だからこそ生きることを充実させていきたいのです」

土橋さんはがんサバイバーとして、多くの人々を支えてきたし、これからも支えていくだろう。彼女は、そうすることが自分自身の生を支えてくれると信じている。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って