生ききる―― いまできる精一杯のことを 17歳で急性骨髄性白血病になって

骨髄移植を受けるか悩む

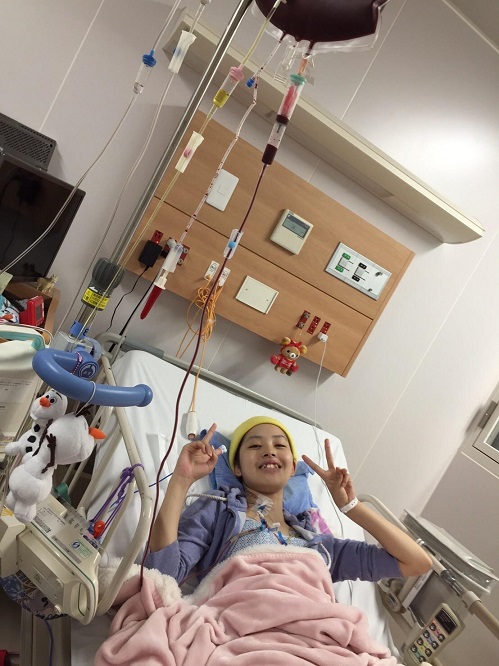

寛解導入療法により寛解が確認されると、治療の第2段階となる寛解後療法を行うことになる。この療法の目的は寛解導入療法で5%未満になった白血病細胞をさらに死滅させ、根治させるための抗がん薬治療が行われる。佐藤さんはこの地固め療法として抗がん薬治療を2クール行った。

急性骨髄性白血病は、予後が良い群では化学療法だけで治癒できるが、悪い群は造血幹細胞移植が必要になる。しかし、骨髄移植をするためには患者と提供者のHLA(白血球の型)が適合しなければならない。

佐藤さんの骨髄に異常が起きている型があまりなく、実際になにが効くかわからなく、できるだけの治療はしたほうがいいと「抗がん薬治療と放射線と骨髄移植、できることはすべてをやりましょう」という医師の判断だった。

2016年6月に骨髄移植手術をすることが決まったが、骨髄移植を受けるにあたっては、もう1つクリアしなければならない大きな難問が立ちはだかった。

それは妊孕性(にんようせい)の問題である。

「そのことの説明は抗がん薬治療を開始するときにも受けましたし、骨髄移植をするにあたって、改めて不妊の可能性がかなり高くなるとの説明も受けました。それを聞いて正直、骨髄移植を受けることについてはかなり悩みました。私は子どもが好きで、できれば3人ぐらいほしいと思っていましました。そんな私をみて、母は『子どものことも大切なことだけど、あなたが生きていなくては意味がないんだよ』と言ってくれました。その母の言葉で『本当に、そうだな』と思い、同意書に署名しました。いま振り返ってみれば私にとって大きな決断だったな、と思っています」

移植後、GVHDで苦しむ

骨髄移植を6月に受けるにあたって、骨髄を休めるため1カ月間、一時、退院した。

久しぶりの我が家だった。

再入院して、骨髄移植を受けるための前処置として、造血細胞をすべて死滅させる抗がん薬投与と放射線照射を受けることになる。

「この前処置では強い抗がん薬を投与するので吐き気がすごく、本当に壮絶な体験をしました。抗がん薬投与のあとには放射線照射が待っていて、抗がん薬の副作用で吐き気がすごいのに動くことができず、本当に大変な思いをしました。私はまだ若く体力もあったので、何とかそのつらさに耐えることができたんだと思います」

さらに苦難は続く。

「どうして抗がん薬を投与されたような状態が続くのだろうと思っていました。胃カメラで胃を検査すると、免疫反応が胃に起きていることがわかりました。ステロイドを服用することで症状は和らいだのですが、口から食事は摂れず、退院する少し前までずっと栄養点滴がお友達でした(笑い)」

移植直後、GVHD(移植片対宿主病)という移植された細胞が正常な細胞を攻撃する免疫反応が胃に起きて、何も食べることができなくなっていたのだ。

ところで入院中、学校はどうしていたのだろうか。

「学力特待を受けて入学した学校だったので、何とか卒業したいと思っていました。担任の先生は、各教科の先生方に頭を下げて、私のためだけに課題を作成してくれました。その課題やテストを病室で受けました」

問題は出席日数だったが、入院する前の高校2年の12月までほぼ皆勤だったので、この時点で少し出席日数が足りないぐらいだったという。

予後不良が続いていたときに転機の出会い

数値的には良好な状態が続き、2015年の10月に無事退院が叶った。

しばらく自宅療養を続けたのち、翌年1月から復学、学校にも通うことができた。

「でも、みんなと一緒の教室で学ぶのではなく、私だけの部屋を作ってもらってそこで勉強したりしていました」

そうした努力の末、3月には高校を卒業することができた。

佐藤さんは病院生活を送る中で、看護師になりたいと思うようになっていった。

「自分ががんに罹ったことがある看護師さんなら、自分のいまの気持ちがわかってくれて、もっと話しやすかったかな、と思ったりしたからです」

しかし、高校卒業後体調不良が続きそれも断念することになった。

「退院当初、自分の家の階段が昇れなかったことです。リハビリを兼ねて買い物に出かけても、途中で立ち眩みがしてしゃがみ込んでしまうなど体調不良が続き、冬は冬で、免疫力が弱っているため風邪を引きやすくなって、夜間救急に何度お世話になったかわかりません。だから外出するのも怖くなり、家の中でもマスクが外せない、そんな生活が2~3年も続いてうつ状態にもなりました」

そんな鬱屈した生活を送っていたとき、母がある提案をしてくれた。

それは親しくしている介護施設を経営しているご夫婦が、利用者に施術している「植物オイルを使ってのケアを受けてみては?」というものだった。

初めて施術を受けた佐藤さんは「不安を抱えて生活していたこころが徐々に安らいでいき、施術後にはこれまで経験したことがない体の軽さを感じた」という。

そのことがきっかけとなり植物オイルケアをするようになり、21歳の頃には普通の生活を送れるようになっていった。

植物オイルで自分が助けられ、自身の免疫力や細胞の再生能力を高めることを体験したことで、闘病中や予後に苦しんでいる人が健康で幸せな人生を送ってほしいと、自分の天職にしようと思うに至った。

「介護施設を経営されているご夫婦には本当に助けられました。『サポートしてくれる人が側にいたらこんなに人生が楽になるんだな』と思いました。そこで受けた御恩をお返ししようと、この仕事を始めることにしました。それまでの私は、医療依存で、体の調子が悪くなったら病院に行って、薬を貰うのが当たり前だと思っていました。でも自分で自分の体の声を聞くことを始めたら、病院に行くことが少なくなりました」

骨髄移植患者・家族の会を立ち上げる

佐藤さんは現在、アロマセラピストの仕事の傍ら1年半前に、移植を受けた大学病院内に骨髄移植患者・家族の会「BANBi」(バンビ)を立ち上げ、代表として同病院で移植を希望する患者さんや移植した患者さんが抱えている予後の問題など、医師や看護師、栄養士、移植体験者と共にさまざまな相談に乗っている。現在、会員は20名ぐらいいるという。

「若い医師にも参加してもらっています。それはがん患者さんの声を聞いて、将来患者さんの悩みが実感できる医師になってほしいと思っているからです。

サークル名の『BANBi』のBANには〝Before And Now〟の意味で、昔の自分といまの自分、過去に囚われずいまを生きるという意味が含まれています。そして〝Bi〟は、移植した日を〝Second Birthday〟と言うのですが、そのBirthdayの頭文字のBiで『BANBi』という名前にしています。骨髄移植した日から第2の人生が始まるという意味が含まれています」

佐藤さんは、がんに罹る前とそのあとでは生き方にどんな変化があったのだろうか。

「病気になる前は、本当に17歳の青春真っただ中を生きていました。がんになったことで、その当たり前に送っていた生活が、当たり前じゃないということに気づかされました。そして、『生きるって何なんだろう』、と思わされました。がんに罹る前には、そんなことは考えたこともありませんでした。だから、『自分の人生を、生ききることが大切なんだ』、と思うようになりました。それががんになる前と後では変わったことかな、と思っています。

『生ききる』ということは、いまできる精一杯のことを固定概念に囚われずにやるということです。誰かのために自分が貢献できていることは自己満足かもしれませんが、それが自己満足にならないように、一生懸命仕事に励んでいきたいと思っています」

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って