がんや義足のことを知って欲しいと情報発信を続ける 希少がんの悪性軟部腫瘍の再発で義足に

5年目に再発が見つかり左大腿部切断に

しかし、陽子線治療を受けて5年目の昨年(2022年)8月1日の定期検診で再発が見つかった。豆粒サイズの腫瘍がPET-CTとMRIで見つかり、それが元々あったボール状の腫瘍の中にあり、再発の可能性が高いと判断されたのだ。

「しかし、100%確実とも言い切れず、生検して検査してみないことにはわからないが、再発の可能性が高いと言われました」

主治医からは、「もう少し時間を置いて腫瘍が大きくなっていけば、間違いなく再発と言えるのだが……」とも言われた。

しかし、川口さんは「先生、私はもう待ちません」と、左足大腿部を切断することを主治医にキッパリ告げた。もし再発したら切断しようと決めていたからだ。

「最初から切断することがベストの選択だと聞いていたので、温存では、おそらくこのがんを治療しきれないのではないかと。それに再発の不安を抱えたままこれからの人生を送ることは時間の無駄だと思っていました」

決断を聞いた主治医に「温存の方法をひと通り聞いてから判断してもらえないか」と言われ、血管外科や麻酔科の医師の話を聞いて回った。血管外科の医師からは凄まじい手術の話をされ、おそらく後遺症もかなりのものになるように思えた。たとえ温存できたとしたとしても歩行するには装具を付けての歩行になるだろう。義足のほうがおそらく不自由はないはずだ。

温存手術に対する医師たちの意見を聞いて回った川口さんは2~3週間熟考して、「やはり切断」という決断を下した。

2022年9月、左足大腿部切断手術を受けた。切断当初は切断部位の浮腫がひどく、まるで得体の知れない動物を飼っているように感じた。

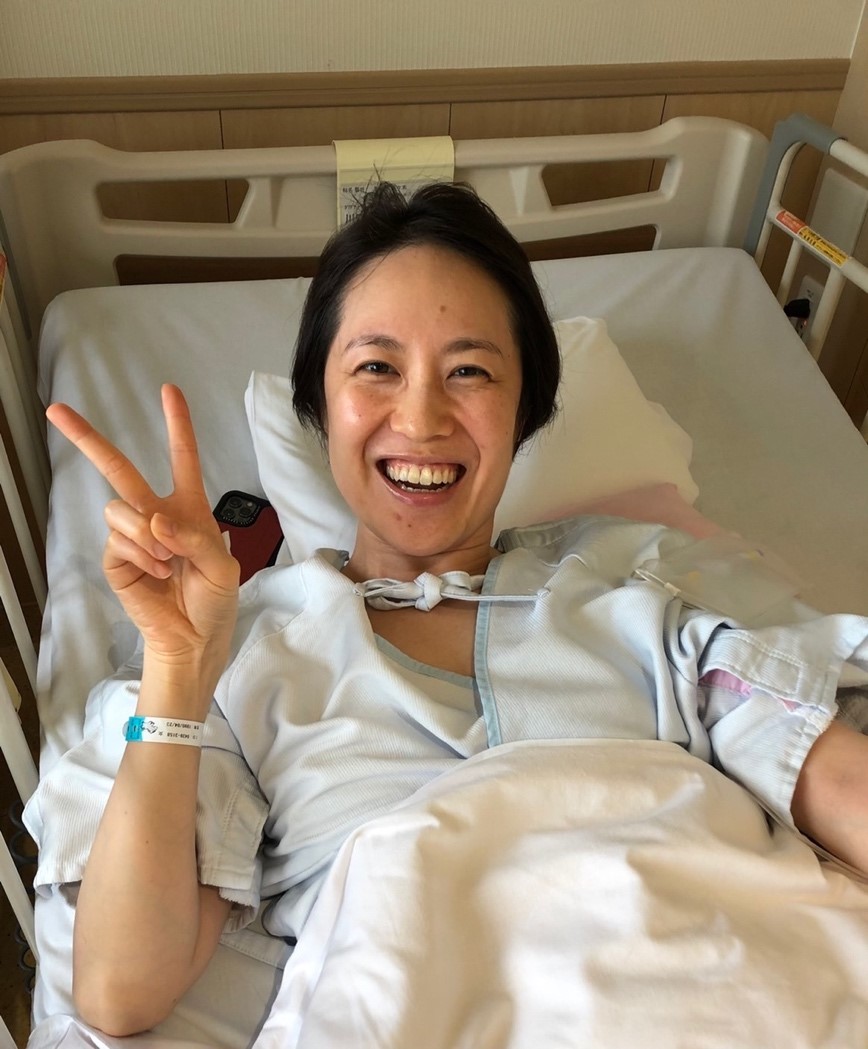

「切断したことの喪失感があまりなかったのは、幻肢感覚が出て足がないのにベッドに寝ているとあるように感じ、ベッドに寝ていても足が数㎝浮いているような感覚があったからです。硬膜外麻酔を使用していたのですが、しびれや痛みを通り越して常に灼熱感などの違和感がありました。ただ気持ちの上ではわりと元気にしていて、ピースして写真撮影する場面もありました。自分を鼓舞していた面も否めませんが」

鹿児島大学病院に2週間入院してリハビリのため回復期の病院に転院し、12月31日退院した。

リハビリで健常者に近い歩き方が

「現在は、外出時は補助具として杖を使用しています。ただ家の中では杖なしで生活できています。義足のユーザーがそもそも少ないこともあって、とくに大腿部から切断した患者さんを見たことがある理学療法士は地方ではそんなに多くいません。ですからそのとき、受けたリハビリが適切なものなのか、よくわかりませんでした」

大腿義足はお尻を覆うような形が主流だが、問題は股関節が固まり、筋肉も萎縮が起こってどんどん細くなっていくことだ。義肢装具士からは、お尻を覆わない、股関節が動く義足を勧められたので、そちらを選んだ。

義足を作ったものの、「このままでは満足できる歩きができないのではないか」と考え、鹿児島大学病院の医師に相談し、筋肉の動きに精通している理学療法士を紹介してもらった。

「2023年1月からその理学療法士さんのリハビリを受けて、徐々に動きがよくなっていきました。私が履いている義足は比較的新しいソケットの形状で、股関節が動きやすいものをつくっていただいていましたから。

その利点を活かして、股関節誘導ができるように、理学療法士が全身の筋肉をほぐしてくれて、結果的に、健常者と同じような筋肉の使い方をしながら歩行できるようになりました。歩行が安定するまで、一般の義足ユーザーよりだいぶ長く時間がかかったように思うのですが、納得する選択をしながら進んでこれたので、良い時間を過ごしてきたと思っています」

知覧茶コーディネーターになったのは

川口さんは現在、知覧茶コーディネーターとして活動している。

大学を卒業して、都内で移住支援をするNPOで、出身地の鹿児島担当になり移住希望者と話をするうちに鹿児島県がお茶の日本一の生産地であることを知らない人が多くいることに気づく。

「私にとって鹿児島ではお茶が身近にあり、あまりにも当たり前過ぎて自分がお茶好きであることさえ気づいていませんでした」

それまで都内在住だった川口さんは2017年4月に地域おこし協力隊のスタッフとして南九州市に移住する。

移住当初は移住の専門家ではあったが当然、知覧茶のPRの専門家ではなかった。

「〝知覧茶コーディネーター〟と名乗ってみたものの生産地にある職種は生産者か問屋か、生産技術を指導する指導員しかいないわけです。PRやブランド作りをする人材は私が初めての存在だったのです。ですからこの仕事を地域の人に理解してもらうことに時間を費やしました。がんになる前からそのような活動をしていたのですが、当時は周りからはただのお茶好きとしか思われていませんでしたね」

川口さんは鹿児島が日本一のお茶の産地にもかかわらず、どうして、その存在が知られていないのかフィールド調査を開始すると次のようなことが判明した。

「知覧茶がなぜ東京に流通していなかったのかを生産者に尋ねると、生産者の名前や知覧茶という名前が表に出てこない流通上の形態があることがわかりました。お茶は大きく分けると2つの工程を経て消費者に届けられるのですが、1つ目の工程までしか生産地では担えていませんでした。荒茶といわれる半製品をつくるまでが生産者の仕事で、その後茶市場に出荷して、そのお茶を問屋が買い、問屋が最終仕上げという工程をしないと消費者に届けることができません。

鹿児島の問屋は荒茶の段階で全国の問屋に販売しています。たとえば、静岡の問屋は味の調整をするため知覧茶の茶葉もブレンドして静岡茶として販売しているのが現状です。そんな感じで、名前なきお茶として全国に流通していたというのが鹿児島のお茶の存在が知られていない理由でした」

失うものも大きかったが得たものも大きかった

川口さんは悪性軟部腫瘍に罹り、左大腿部を切断せざるを得なくなったことについてどう思っているのか。

「精神的に強くなったと思います。抗がん薬の副作用で脱毛したときは大きなショックを受けました。実は、左大腿部を切断したときよりも、脱毛のほうがショックは大きいものでした。その理由は、頭では理解できていても自分がスキンヘッドになった姿は想像できず、受け入れ難いものだったからだと思います。切断すると決めたときは、本来的には想像しにくいことだと思うのですが、将来のことを懸命に考えてこの選択がよいと心の底から思えたので、決断することができたのだと思います。

人生のなかで病気を経験されない方はそうそうおられないと思います。私の場合は割と若くしてがんを経験したことで、失うものもありましたが得たものも大きかったので、それでよしとしようと思っています」

川口さんはたまたま、悪性軟部腫瘍の専門家にすぐ巡り会えたが、がん専門整形外科医は全国に250人ほどしかいない。しかも悪性軟部腫瘍は、2006年~2015年の10年間に登録された症例は12,608例(全国骨軟部腫瘍登録一覧)にすぎない。

だから悪性軟部腫瘍のような希少がんや義足のことを全国にもっと知ってもらい、情報量が増えていくことが願いだという。そのために川口さんはYouTubeやInstagramでの情報発信を日々続けている。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って