可能性が1%あればいいんじゃない? とチャレンジ精神で 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(前編)

山内千晶さん 福岡がん患者団体ネットワークがん・バッテン・元気隊副代表

今から21年前に急性骨髄性白血病を経験し、さらに2016年には両側に乳がんが見つかって手術。急性骨髄性白血病による大量化学療法や骨髄移植、入院中の肺アスペルギルス症などの影響で、次々と難しい治療選択を迫られた。長きにわたる2つのがんとの闘いのなか、彼女を支えたものはなんだったのだろうか——。

てっきり風邪かなと思っていた

山内千晶さんは、2016年に両側の乳がん摘出術を受けている。しかし、がんはそれが初めてではない。21年前、急性骨髄性白血病(AML)で九州大学病院に入院。そこでは、チャレンジングな治療の連続だった。

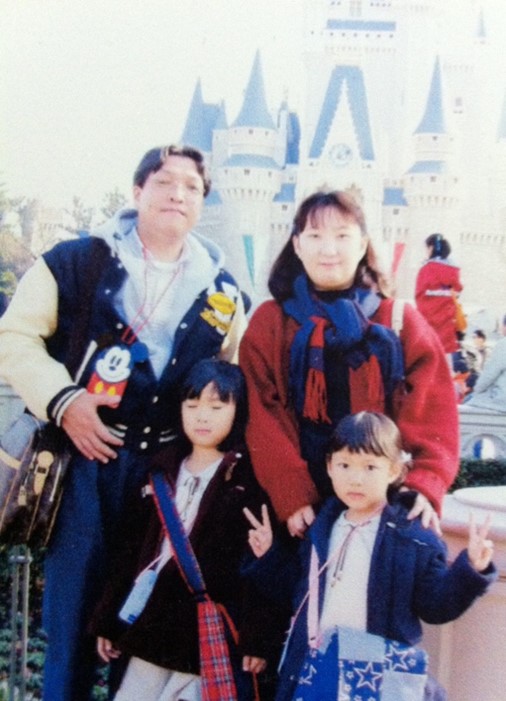

「2003年末に家族と友人と東京ディズニーランドへ行って楽しんで、その後ちょっと風邪ぎみでしたが、市販の風邪薬を飲めば37℃ほどあった熱も下がる状態でした」

当時彼女は訪問看護ステーションに勤務。まだケアマネージャーが少ない時代で、事務やケースワーカーのような仕事をしていた。

「そこは医師会が運営していたために難しい患者さんを扱うことが多く、そのため公的な手続きが必要になるケースも多くて忙しかったですね」

忘れもしない仕事始めの2004年1月7日。出勤したものの、咳が止まらない。

「病院に行ってきなさいな」とスタッフに言われて呼吸器科クリニックに行き、「じゃあ、レントゲンを撮りましょう」と言われた。

肺の画像は綺麗で、「今流行っているマイコプラズマ肺炎かもしれない」と医師が言った。この肺炎は血液検査でしか診断がつかない。検査結果の数値を見た医師は青くなって、「検査を外部に出すから、もう1回採血させて。今日はもう仕事に戻れないから、家族に迎えに来るように電話して」と言った。

そこで2時間待たされた外部の緊急検査の結果は、「白血球数が1,800。すごく少なかったんです」

白血球の正常値は4,000~8,000。通常、急性骨髄性白血病の初期には白血球は増加する。自覚症状としては発熱、紫斑などの出血、貧血である。ところがそのような症状はなく、当初は「骨髄異形成症候群かもしれない」と言われる。

「とにかく明日、朝一番で総合病院に行って」と言われた総合病院には週1回、久留米大学病院から血液内科の医師が来ていた。そこでの血��検査結果もやはり同じ。医師は「とりあえず骨髄を調べよう」と、胸(当時)から骨髄穿刺をした。

「ひょっとしたら白血病かも。骨髄異形成症候群より白血病のほうが緊急度が高いよ。白血球が少ないのは珍しいから骨髄移植になるかもしれない。そうなると、あらゆる治療を網羅している九大病院か浜の町病院だね」と医師が言った。

相談した医師からは「知り合いの先生が九大にいるので、そこにしたらどうか」と言われ、九州大学病院に決めた。クリニック受診から1週間後には九大病院に入院していた。医師から「1週間遅かったら死んでいたよと言われました」

山内さんの周りには医療者がいたのと、一緒に働いていた看護師さんが、「体が大事だから、仕事を抜けて病院に行きなさい」と言ってくれたのが受診行動を起こす大きなきっかけになった。

「そのとき重症患者さんを3人ほど抱えていて忙しかったので、促されてなかったら先生が言うように1週間後に死んでいたかもしれないです」

急性骨髄性白血病の治療が始まる

急性骨髄性白血病は、赤血球や白血球、血小板などに分化する元になる造血幹細胞ががん化して無制限に増殖する。主な治療は化学療法と移植。通常「寛解導入療法」と「寛解導入後療法」(地固め療法)の2つにわけられる。初めに寛解導入療法を行い、まず血液学的寛解に持ち込み、最終的には分子遺伝学的寛解まで持っていく。

「私の場合は全部の数値が低かったので、輸血をしながらでした。1月に入院して、無菌病棟で1回目の寛解導入療法で完全寛解しました。薬の効きがよいタイプだったようです」

山内さんの急性白血病は、FAB分類でM2というカテゴリーの「急性分化型骨髄芽急性白血病」。治療効果が得やすく、比較的予後は良好と言われている。

「インバージョン(inv)16の染色体変異が認められるのは M4なのですが、私の場合はinv 16変異がありながらM2というタイプです」

その後、完全寛解を維持するため寛解導入後療法を行った。その後もう1回行うか、それとも自家移植か検討され、「自家移植の治験があるので参加しないかと言われました。当時まだ33歳で、子供も小さかったので再発率を下げたいと参加を決めました。私は運よく自家移植のグループに入りました」

ところが、運悪く入院中にカビが原因の肺アスペルギルス症になってしまう。そのため自家移植の治験に参加できなくなった。

「肺の状態がよくないので、今の状態では化学療法もできないと言われました。『完全寛解してるし、いいんじゃないか』と先生に言われて、8月に退院しました」

夫や周りの助けで急な入院を乗り切る

急な長期入院に、2人の小さな子供を持つ夫婦はどのように乗り切ったのだろうか。

「親が病気になったとき、子供にどう説明するかを解説した米国の本を読んだことがあります。そこには、子供には包み隠さず、現実だけ話すこと。楽観的なことを話して、万が一のことがあったら子供は自分のせいで親が死んだと思ってしまうと書いてありました。だから主人と相談して、事実関係だけを伝えることにしましたが、『僕から話すよ』と言ってくれました」

家族で集まったときに、「びっくりしないでね。ママの血の中に〝かびるんるん〟がいっぱいいるんだ。このままだとママが〝ばいきんまん〟の一味になっちゃうから、退治してもらわなければいけないんだ。ママはジャムおじさんの工場で、新しい食パンになって夏休には帰ってくるよ。それと、ママはジャムおじさんの工場に行くけど、君たちの生活はまったく変わらないから、何の心配もないよ」

子供たちが大好きなアンパンマンを引き合いに出したわかりやすい説明だった。もう1つは、周りにも病気を隠さずに知らせたことだ。

「『子供の面倒が見られないので、子供たちをお願いします』と手紙を書き、担任の先生や校長、そして参加していたPTAの役員さんたちにも伝えました。病気を隠さず伝えたことが、私も主人も子供も守ってもらえるきっかけでしたね」

お互いの実家の助けをそう長くは受けられない状況もあり、「同僚の看護師さんの助けは本当にありがたかったです。彼女は主人が帰宅するまで、子供2人を自宅で面倒を見てくれて、精神的なケアまでしてくれました」

彼女は友だちにも恵まれていた。

「入院のとき、子供の学年のお母さんたちがみんなで千羽鶴を折ってくれて、色紙に『みんなでパワーを送ります』と書いて渡してくれました。また、5月の体育祭のときには、自分の子供よりも私の子供の写真をいっぱい撮ってアルバムにしてくれたり、とても助けられました」

1月に緊急入院した彼女は、このように周りの人々のサポートを受けながら8月に退院した。

2年後に〝遺伝子再発〟

「実は、白血病とわかって〝びっくり退職〟しました。もう医療職は無理だと独り合点してすぐ辞めたのです」

ただ、別の形で福祉系の仕事をしたいと思い、2006年4月から出身大学の大学院に行く予定だった。「緩和ケアにつながるようなメメントモリを勉強するため、大学院で仏教福祉学を学ぼうと思っていました。だから先生に、4月から大学院に行くから全部検査してとお願いしました」

それで、2006年1月の検診で「遺伝子再発」が発覚した。

主治医は米国留学中に山内さんと同じ血液のinv 16を研究していたので、inv 16は再発率が高いとわかり始めていたことを知っていたらしい。普通は2、3カ月に1回の検査だが、山内さんは月に1回の定期検診だったのはそのことが関係しているようだ。

「いろんな意味で、私は本当に運がいいんです」

inv 16遺伝子の変異は血液検査だけではわからない。定期的に行っていたPCR検査で遺伝子再発がわかった。骨髄は綺麗、白血球も正常、血液値も正常だが、遺伝子レベルでの変異が発覚したのだ。当時日本では遺伝子再発の治療は保険適用ではなかった。

「変な話で、ともかく再発を待つしかなかったのです」

再発するのを待つのは真綿で首を絞められるようなものだ。遺伝子再発してからは、検査は2週間に1回と頻回になった。

「大学院への推薦を書いてくれた恩師に『再発したから大学院を辞めます』と言ったら、『待ちなさい、学ぶことは病気でもできる。大学院が無理なら、科目履修生という形で学べるし、単位も取得できるし、何か目標があることが生きる力になる』と言われました」

それで、科目履修生に切り替えた。それにより、もう1度大学院に入ったとき科目履修生で取った単位が生きる。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って