可能性が1%あればいいんじゃない? とチャレンジ精神で 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(前編)

直前で骨髄移植がドナーの都合で中止に

10月までは大学に通いながら、2週間に1回の血液検査と1カ月に1度、骨髄穿刺を行っていたが〝やっと〟10月に骨髄再発。最初の治療時に家族の骨髄は適合しないとわかっていたので、すぐ骨髄バンクに登録した。

「当初は日本人で一番見つかりやすいHLAの型だったのですが、それでもほぼ1年待ちました。実は3月に適合者が見つかり移植が決まったのですが、私が先に入院して移植前処置を始める直前、ドナー都合で中止になってしまったのです」

移植前処置とは、移植された骨髄が生着するように患者の骨髄をあらかじめ空にする処置のこと。ドナーの直前のキャンセルを聞いた夫は、主治医の胸ぐらを掴んで、「嫁はどうなるんだ!」と詰め寄ったそうだ。

「私は、看護師さんたちに『前処置が始まる前でよかったね』と話したら、『山内さん、そういう考えをしていたら大丈夫ですよ』と言われたのを覚えています」

その時点で、山内さんと適合するフルマッチのドナーはゼロになった。

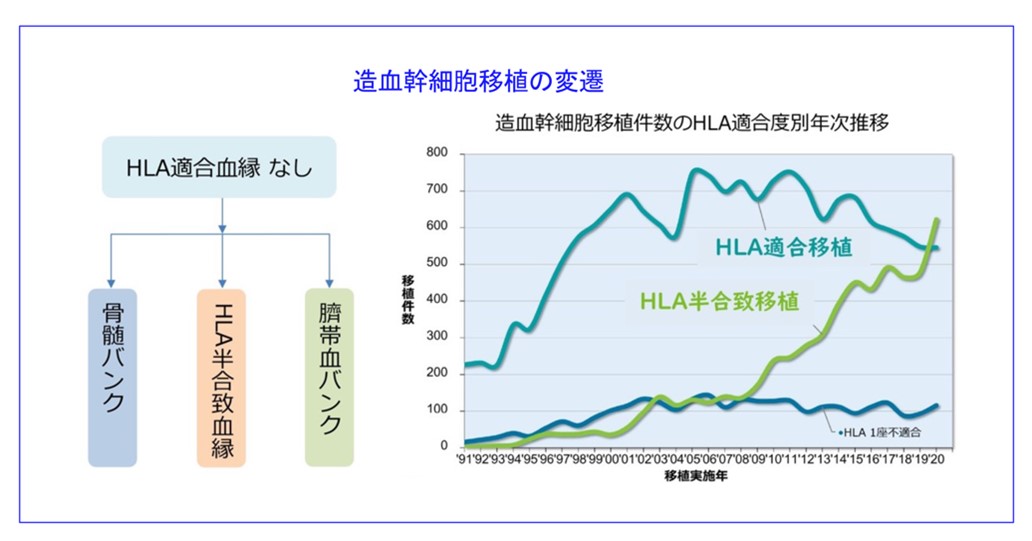

HLA一座不一致の造血幹細胞移植に決める

当時、治療選択は3つあった。1つはもう一度寛解導入後療法を行い、ドナーを待つ。もう1つは臍帯血(さいたいけつ)移植。あと1つはHLA一座不一致の造血幹細胞移植。移植はHLA(ヒト白血球抗原)という白血球の型がドナーと完全に合致することが最も望ましい。現在では、HLAが半合致(半分の一致)でも移植ができる。

「3人の主治医に『先生だったらどうする?』と聞いたら、意見がわかれたのです」

1人は臍帯血。もう1人はHLA一座不一致。最初からの主治医は「俺なら治療せん。どれもOK出せない」と。また、骨髄が弱っているので「もうこれ以上の化学療法は難しい」とも言われた。

当時は、臍帯血移植は再発患者にはあまり予後がよくなかった。何度となく医師たちがカンファレンスを行い、HLA一座不一致での造血幹細胞移植と決まった。

「『HLAが一致していない分、移植した免疫が山内さんの悪い細胞を攻撃してくれるよ。いろいろな後遺症で大変かもしれないけど、そこはチームでカバーするから』と、最終判断をもらいました。その後1カ月くらいで調整がつき、6月に移植ができました」

移植後は、医師たちが想定していなかった副作用は出なかった。

「副作用はきつかったですけど……。一座不一致のための酷い後遺症は一切なく、とてもラッキーだったと思います」

それでも免疫抑制剤を3年服用し、その間は月1回検査で病院に行っていた。

「あらゆる薬をガンガン使っていたので、いまだに味覚障害とドライマウスとドライアイ、皮膚障害があります。あとは薬剤性糖尿病になり、しばらくインシュリンを打っていました」

大きかった夫や医師のサポート

入院治療中「子供が小さいから一旦帰っていいよ」と、医師が何回か外泊許可を出してくれた。

「ママが帰ってくるから『手洗い、うがいの練習をしよう』と、夫が娘たちに教えていたそうで、家に帰ると予防はコロナ禍並みでした。だから家族はコロナのとき全く苦じゃなかったし、誰もコロナに罹らずにすんでいます」

また、主治医は「ご主人を連れてきなさい」と言って、夫と一緒に説明をしてくれることが多かった。

「先生は積極的に説明をしてくれました。まだ小さかった子供にもたびたび説明をしてくれましたね。私は医療関係にいたので先生の話は理解できたのですが、主人は全くの素人だったので、説明を受けながら先生によく訊いていました」

退院するときも看護師さんに「嫁と子供の洗濯物を一緒に洗っても大丈夫ですか」とか、「家では全部洋服を脱いだほうがいいですか」とか。「いやいや、あなたがバイキンですから脱いでも無駄ですよ」と看護師さんは笑って答えていた。

「主人は知らないことを解決する場所と、どこに何を訊けばいいかの方法を知っていたことが、不安にならずに療養生活を送れた1つかなと思います」

可能性が1%あればいいんじゃない?

治療はうまく行ったが、肺アスペルギルス症のため移植の前処置に放射線を使えないなど、立ちはだかる壁もいくつもあった。

「放射線を使わない移植前処置は、九大病院では始めたばかりでした。私は治療成績がよくても悪くても、次の人への材料になればという考えがありました」

移植で「死ぬかもしれない」と言われたときは、「先生、移植で死にましたというデータも必要でしょ」と、山内さんは言ってのけている。

放射線を照射せずに前処置を行う場合、副作用もきつい、生着率も悪い可能性もある、完全に白血病細胞が死んでない可能性もある。当時は未知の世界だった。

「私のように肺の機能が悪い人が、放射線照射がダメで移植を受けられないのは嫌だったのです」

当時、5年生存率は15〜30%、再再発率は半々と言われていた。

「生存率何%と言うけど、主人は『生きたら100、死んだら0だよ』と、何もしないよりはしたほうがいいという考えの人。私も同じ考えで、『1%あればいいんじゃない?』 といろいろチャレンジしました。結果はいい方向に行きました」(続く)

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って