いつかやろうと思っていることは、どんどんやることにしました 乳がん治療中に感じた情報収集の難しさ。編集者として患者さんのための実用書を制作 編集者・下中美都さん

告知が火をつけた『幸田文選集』への思い

ところで、下中さんは入院前、ただただ混乱していたわけではない。入院が決まった日の午後、オンライン書店で『幸田文全集』を注文。電光石火で、退院後の仕事の準備に着手している。

「直感的に『がんだから死ぬかもしれない』と思ったんですね。自分も編集者として、あと何冊の本を作れるかわからない。自分の仕事に期限があることを意識し、『いつかやりたい』と思っていた企画を思い出した。それが、『幸田文の選集を編む』という企画だったのです」

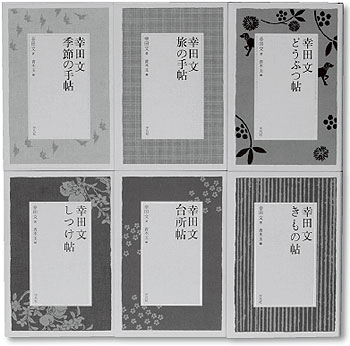

岩波書店刊『幸田文全集』全23巻のなかから、衣食住をテーマに選集を編む─

─

かねてから温めていた大いなる夢に、今こそ取りかからなければならない。さっそく全集の一部を取り寄せ、8冊を病院に持参。入院中に読もうと心に決めた。

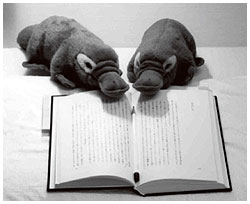

入院中の様子。お気に入りのカモノハシのぬいぐるみを傍らに |  「幸田文の選集を編む」という企画を実現すべく幸田文全集8冊を持って入院した |

「自分の命がどうなるかよりも、『大変だ、幸田文をやらなくちゃ』という思い込みのほうにシフトしたというか。くよくよする前に気持ちを切り替えられたことは、大変力になりましたね。幸田文さんに感謝です」

手術の麻酔が醒めると、さっそく全集を読み始め、付箋を片手に分類作業を進めていった。幸田文の世界に没頭する「真空のような時間」が過ぎていった。

「まとまった時間がなければ、こういう作業はできない。がんで入院しなかったら、あの仕事はできなかったでしょうね」

と、下中さんは事もなげに言う。その強靱とも、したたかともいえる編集者魂が、闘病を支える原動力となったことは想像にかたくない。

後日談になるが、その年の秋、下中さんは出版の許可を得るべく、幸田文の息女である作家・青木玉さんのもとを訪れた。青木さんは遠回しに何度も断ったが、下中さんが入院中に全集を読んだ話をすると、向き直ってこう言った。

「あなた、入院って、お病気はなんでいらしたの?」

告知をきっかけに火がついた、幸田文への強い思い─

─

それを、青木さん��正面から受け止めてくれた。こうして09年、下中さんの企画は『幸田文しつけ帖』『幸田文きもの帖』『幸田文台所帖』という3冊の本として、ついに日の目を見る。翌10年にさらに3冊を刊行。青木玉さんを頼りに幸田文三昧の日々を過ごした、夢のような3年間。それは病気とひきかえに訪れた、至福のひとときだった。

滝のような汗に苦しめられたホルモン治療の副作用

8月20日からノルバデックスによるホルモン治療がスタート。発疹や不眠、ホットフラッシュなどの副作用に悩まされた。

「薬でホルモンを止めるせいか、老化が進んで頭が悪くなったような気がしました。とくにひどかったのがホットフラッシュです。滝のような汗が出るので、今でも夏場は1時間おきに起きてしまうほど。化粧も汗で流れてしまうので、ワセリンを塗って上から白粉をはたくとか、いろいろ工夫しましたね」

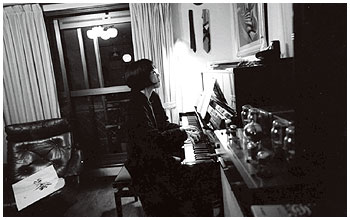

もう1つの悩みは、字がうまく書けなくなったことだ。おそらく、薬の副作用が末梢神経に影響を及ぼしたのだろう。指先のリハビリを兼ねて、手術の翌年からピアノの練習を開始。下中さんは闘病とひきかえに、音楽を奏でることの愉楽をあらためて知ったのだった。

目指したのは、患者さんにとって本当に必要な本

吉本賢隆著 平凡社 定価1,680円(税込)

下中さんが「乳がんの本を作ろう」と思ったのには、もう1つのきっかけがある。10年秋、同業の二玄社の黒須雪子社長が、乳がんの再発で逝去。同世代の出版人が、同じ病で命を奪われたことに、下中さんは衝撃を受けた。

黒須氏に捧げるオマージュとして、本の制作を決意。治療を通じて信頼を深めていた吉本医師に、本の執筆を依頼した。

こうして12年6月に平凡社から出版されたのが、吉本賢隆著『もしかして乳がん!? あなたの不安に答えます』である。本書には、患者が直面するさまざまな段階に応じて、不安を取り除くための情報や判断のヒントが盛り込まれている。下中さんの経験が随所に生かされ、がん患者が陥りがちなポイントがわかりやすく解説されている。「かゆいところに手が届く」といった印象だ。

「この本で目指したのは、『情報を盛り込みすぎないこと』。がんの患者さんは”がん博士”になるほど勉強します。でも、過剰な情報は自分の判断を迷わせる。選択肢が多すぎるのはよくないんです。本当に必要な情報だけを絞り込み、ベストの判断を下すための適切な選択肢を示すよう心がけました」

実用書でありながら、文芸書の棚に置かれてもおかしくない、洒落た装丁が目を引く。それは、下中さんの闘病が産み落とした1つの果実だった。

身体の声に耳を澄ませ季節を感じることの大切さ

今年5月で、発病から5年が経過した。下中さんは元気を回復したが、今もホルモン治療は続いている。

「自分が乳がん患者だということを、片時も忘れることはありません。私は晩期再発型の『ルミナルA』(ホルモン感受性が陽性でHER2が陰性)で、10年後に再発することがある。『がんは神様の気まぐれ』と吉本先生もおっしゃるように、がんは遺伝子の悪戯で誰にでも起こりうる。今はピアノが面白いので、88歳までは生きるつもりですが、いつ再発して死ぬかはわからない。それも生き物として仕方がないかな、と割り切っています」

ホルモン療法の副作用対策として始めたピアノ。毎日1時間半弾いている |   連弾や合奏の楽しみにも目覚めた |

そう語る下中さん。がん経験は仕事の原動力となっただけでなく、生き方を変えたという意味でも、大きな転機になったという。

「『いつかやろう』と思っていたことは、どんどんやることにしました。たとえば、暮らしを定めるために借家暮らしを止め、マンションを購入したこともその1つ。また、以前から"本の町"神保町で仕事をしたいという夢があったので、社長やほかの役員をたきつけて、社屋の神保町への移転も実現しました。温めておいてもよい夢と、実現するべき夢をきちんと区別して、後者だと見極めたらダメもとで挑戦してみる。その方向に気持ちを切り替えられたのは、大きかったですね」

今後の目標は、「東アジアの歳時記」すなわち、生活文化の百科事典を作ること。日本中国韓国にはそれぞれに、季節に応じた近しい暮らしの知恵がある。それらを集約してデータベースを作りたい、と抱負を語る。

「たとえば重陽の節句には、日本では菊酒を飲む慣習があるのに対して、中国では茱萸酒を飲む。東アジアで培われた暮らしの知恵のインデックスを、現代の女性たちに伝えられるようにまとめておきたいのです。健康を保つ上で大切なのは、身体の声に耳をすますこと。日々の季節の変化に敏感になれば、細胞が活性化し、身体の声を聴く力が磨かれていく。それは、季節感を大切にしながら生きてきた、日本人の祖先からの贈り物だと思います」

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って