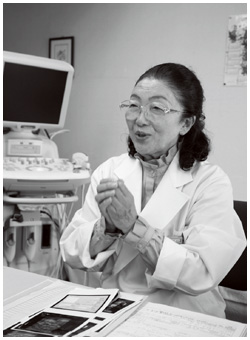

乳がんに罹患し、早期発見・早期治療の啓発に励む産婦人科医・野末悦子さん 病気を経て、患者さんのつらい気持ちを分かちあえるようになりました

早期発見・早期治療の伝道者に

野末さんは乳がんの手術を受けたあと、K子さんの死を機に始めた啓発活動が結果的に自分の命も救うことになったという思いが強くなった。そのため、以前にも増して啓発活動に献身するようになる。

その手始めに行ったのが、米国で高い評価を得ていた乳がんに関する本の翻訳だった。

「私が乳がんの手術を受けたと聞き及んだ方から、米国で広く読まれている乳がんの本を翻訳してほしいと頼まれたんです。『オーバーカミング・ブレストキャンサー(乳がんに打ち克つ)』というタイトルの本でした。その本が素晴らしいと思ったのは、患者に対する心のケア、家族に対する心のケアの必要性にたっぷりページが割かれていて、米国ではそうした方たちをサポートする組織まであることも記されていました。日本にもそんな組織が必要だという思いもあったので、翻訳を引き受けることにしたんです」

その後、程なくして乳がん患者であるワット隆子さんの呼びかけで、日本の患者会第1号となる「あけぼの会」が誕生、野末さんはそのワットさんと会う機会があり、意気投合した。

ワットさんは5年間米国で暮らした際、女性の乳がん検診が社会全体に広く普及していることを知って定期的に検診を受診。自身に乳がんが見つかったときも、早期発見だったため手術で切除し、以前の生活に戻ることができた。ただ術後、手術の傷は治っても心の傷が癒えないという経験もしていたため、米国にあるような患者同士がサポートしあう組織を作る必要があると痛感し、自ら行動を起こしたのである。

「ワット隆子さんは毎日新聞に投書して『患者をサポートすることをしませんか』という呼びかけを行ったんです。それに応じて5人の患者さんが手を挙げたという記事が出たので注目していたら、ある女性誌から対談してくれないかという依頼があったので、喜んで出かけていったんです。ワットさんとは話が尽きなくて、気の合う乳がん仲間になることができました」

子供にも病気のことをきちんと伝えるべき

本の翻訳や講演など、乳がんに対する啓発活動に携わることで、野末さんは家族に対するケアの重要性についても、改めて感じることとなった。そして、今でも後悔していることがあるという。それは、野末さん自身の病気について、次男が大学にあがるまで、自分の口から直接話をしなかったこ��だ。

「自分が乳がんの手術を受けていた際、ちょうど次男は中学1年生で、サマーキャンプに行っていていなかったんです。結局母が、帰ってきた息子に私が乳がんで手術を受けたことを伝えたのですが、母は次男に伝えたことを私には言いませんでした。だから、本を翻訳したときに、私は息子に対して本当に悪いことをしてしまったな、と。『自分には誰も詳しい説明をしてくれない……』。息子はずっと1人で耐えていたんじゃないかと思いました」

親ががんになったとき、子供にはその子供にわかる言葉で、きちんと伝えるべき──。野末さんはその後、息子さんに「ちゃんと説明しなくてごめんね」と謝ったという。

こうした自身の経験があるからだろう。患者の家族から相談があったとき、野末さんはきちんと自分の子供にも病気のことを伝えるべきだと、家族には説明する。

お互いが悔いが残らないように

40代で乳がんになった方の旦那さんから相談を受けたときも、子供にはきちんと言うべきだと、野末さんは伝えた。

「その方には、高校3年生で受験を控えたお嬢さんがいらっしゃいました。ちょうど夏休みで塾があった関係で、まだお嬢さんには『お母さんがなぜ入院しているのか、もしかしたらあと数カ月の命かもしれない』ということを話していないとのことでした。そこで私は彼に言ったんです。『年頃の女の子は、お母さんからしか聞けないことがたくさんある。それを伝えてあげたいと、お母さん自身も絶対に思っているはず。命があれば後で言える。だけど命が残り少ない今だからこそ、母から娘に伝えたいことがきっとある。娘さんと3人で話し合って、その上でお母さんとお嬢さんの時間をちゃんととってあげなさい』と。娘さんにはどれほど大きなショックを与えるかわからないけれど、何も言わないより、言ってそのときを一緒に過ごすほうが後悔しないですむはずと、彼には言いました。けれど、その方は気が弱くて……。結局、お嬢さんには伝えないまま、2カ月後、お母さんは帰らぬ人となってしまわれたそうです」

亡くなる人も残る人も、共有する時間が少なければ少ないほど、それをわかった上できちんとお別れをしないといけない。それをしなければ、心残りが続いてしまうのではないか──。

「お墓にいってもっとお話をしておけばよかったと悔やんでもダメなんです」

野末さんはそう話す。

病気をしたことで患者さんに共感できるように

新聞やラジオなど、メディアを通じて社会に情報を発信する一方で、野末さんは2000年に同じ志を抱く霞富士雄医師(設立当時、順天堂大学医学部付属順天堂医院乳腺センター長)らと一緒に、「乳房健康研究会」を立ち上げた。同会発足後は、セミナー、出版のほか、ピンクリボン&バッジ運動、ウォーク&ラン大会など社会性の高い事業を継続的に実施する一方で、乳がん検診率が低い理由を探る意識行動調査なども実施。それから得られた結果と分析は、厚生労働省の指針作りや自治体の受診率向上の取り組みに生かされている。

しかし、野末さんの基本姿勢は、昔も今も、1人の臨床医として患者さんやその家族と向き合うことである。最後に医師として乳がんを経験したことが内面にどのような影響を与えたか聞いたところ、それを示す明快な答えが返ってきた。

「患者さんに共感し、つらい気持ちを分かちあえるようになりました。がんになるまで私は『元気元気』の人だったんですが、自分が病気を経験してからは、人のことで涙するようになっちゃいました」

そう言っているうちに野末さんは言葉を続けられなくなり、ハンカチで目から溢れ出る涙を拭った。気にかかる患者さんのことが脳裏に甦ったのだろうか。

御年79歳。少なくとも85歳まではクリニックを続けるつもりと話す野末さん。そこには優しさと強さを兼ね備えた、医師としての姿があった。

同じカテゴリーの最新記事

- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって

- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん

- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん

- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん

- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)

- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん

- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん

- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん

- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと