がんは「優しい病気」です 膵臓がんと共存しながら多彩な創作活動を続けるベストセラー作家・栗本薫(中島梓)さん

メメント・モリという言葉が好きです

出演・中島梓(ピアノ)、カジカ(ヴァイオリン)、山下弘治(ベース)

現在、栗本さんはTS-1とこの免疫療法を併用してがんと共存しながら小説家、ミュージシャンとして相変わらず多忙な日々を送っている。しかし、生活スタイルやものの考え方は大きく様変わりしている。

「乳がんのときは、ガリガリ突っ張っている年頃だったので、半年後にはお酒を飲んでいたし、不摂生もしました。でも今は、遅くとも夜9時には寝るようにしています。それ以上に変わったのは物事に対する考え方ですね。やっぱりお腹の中に転移しているわけだし、お医者さんからも『これからは計画を1年単位ではなく、何カ月の単位で考えてください』と言われてるんで、1つひとつのことが無感覚にできなくなりました。何ごとも明日でいいやと思えなくなり、今日やることは今日やっておかなくてはいけないと思っちゃうんで、小説を書くことを含めて、やることに優先順位を厳しくつけてやるようになりました。思ったらすぐやるようになったんで、自分的にはすっきりして、生きるのが楽になった気がします。人に対しても身構えなくなって自然体になった感じがします。ピアノの演奏にはそれがはっきり現れているみたいで、半年のブランクのあとに復帰してライブをやったら、うまくなっているんですよ。(師事していた)先生からは『肩の力が、全部抜けましたね。リズムがタイトになって、音も柔らかくなった』って言われました。これは、おそらくがんのおかげなんでしょうね」

最後に、栗本さんにとって『がん』という病気はどんな存在なのかを尋ねてみた。漠然とした質問なので、答えが返ってくるまで少し時間がかかるのではないかと思ったが、間髪をいれずユニークな答えが返ってきた。

「変な言い方だけど、私、がんはそんなに嫌いじゃないんです。2回やりましたけど、本当の末期になるまで、体の中で大きく育っているだけで、患者である私自身は痛くも痒くもない。脳梗塞なんかに比べれば、ずっと楽です。仕事もできるし、リハビリも必要ない。それと突然心臓が停止するわけではないから、死を意識しながら、自分���生きた証を残しておこうと必死になる時間も与えてくれるじゃないですか。そう考えると、がんは優しい病気だと思います。私は、以前から『メメント・モリ』(ラテン語で「死を意識して生きよ」)という言葉が好きでよく使っていたんですが、お腹の中にいつもがんがあることで、いつもそれを考えていられるようになった。これもがんのおかげです」

今、がん患者が死を意識しながら生きられる期間はどんどん拡大している。膵臓はその点ではいちばん遅れた分野だったが、ここに来て欧米で様々な治療法が開発され、期待できる治療成績が出ているものもある。進歩が、期待できる時代に入ったことは大きい。がんは遅かれ早かれ耐性をもつのでいずれTS-1が効かなくなる日が来るが、そのあとの選択肢がないわけではない。アメリカではジェムザールとエルプラット(一般名オキサリプラチン)の併用療法が注目されていると聞くし、アバスチン(一般名ベバシズマブ)など新しい分子標的薬とジェムザールの併用投与法などの研究も進んでいるようだ。イギリスでは5-FU(一般名フルオロウラシル)とロイコボリン(一般名ホリナート)の併用療法が一定の効果をあげている。栗本さんは主治医から、5年経てば画期的な抗がん剤を使えるようになると聞かされているので、それに大きな期待を寄せている。

それを考えれば、今後の展開は時間との勝負になりそうだ。『グイン・サーガ』の読者たちは、やきもきしながらその行方を注視することになるだろうが、もともと内臓の機能が強く、がんに対し、まったくストレスを感じない理想的なメンタリティなので「パクス・ロマーナ(ローマ帝国の下での地中海地域の平和・共存)」ならぬ「パクス・カンサーナ(がんとの平和的な共存)」が長く続く予感がする。

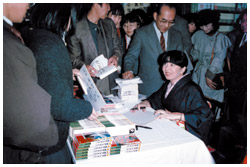

新著『ガン病棟のピーターラビット』を語る

栗本薫さんは中島梓名で、この8月『ガン病棟のピーターラビット』を上梓した。この本には昨年11月にがんを告知されてから、大手術、2カ月に及んだがんセンターでの入院、退院とその後の自宅療養、そして3月に肝臓への転移が見つかったことまでが日記風に淡々と綴られている。

――栗本さんは1990年に乳がんの手術を受けた際、『アマゾネスのように』という闘病生活をテーマにしたエッセイをお書きになっていますが、それと比べると今回の『ガン病棟のピーターラビット』はリキんだところがまったく感じられません。重いテーマを終始淡々と綴っていらっしゃるので、清々しい印象を受けます。

栗本 やはり年齢的なものが大きいと思います。乳がんになったときは37歳で、いちばん戦闘的な生き方をしている時期でした。『アマゾネスのように』が今年10月にポプラ文庫から再刊されるので、改めて読んでみたんですが、自分でも、ずいぶんアグレッシブだなと思ったくらいですから(笑)。

――この本を読んでいると、各所に栗本さんならではの死生観が随所に出てきて、感動したり、考えさせられたりするんですが。

中島梓・著

定価567円(本体540円)

ポプラ文庫

2008年8月発売

栗本 死と生を身近なものとして考えられるのは、死に対する親しみが小さい頃からあったからだと思います。今の若い人は、自分の親が死ぬまで、死に遭遇することがないケースが多いようですが、私の場合は、祖父が小学校5年のとき、祖母が大学1年のときに亡くなり、小説家としてデビューしてすぐの頃に、叔父をがんで亡くしています。8人いた父の兄弟も、若いほうから亡くなっているんですよ。それと、母の実家が谷中霊園(東京都台東区)の中にあって、JR日暮里駅からは、霊園の中を通らないと行けないんです。それもあって、死はそんなに遠いものではなかったんです。

――肝転移があったものの、TS-1が効いて、今のところがんは大きくなっていないと聞いています。続編の『転移』も書き始めていると聞いていますが。

栗本 はい。ぼちぼち書き始めています。完結するか未完に終わるかはわかりませんが、たとえ集中治療室の中に入っているときでも、とにかく1字でも書き続けていたいですね。それが私にとっての「生きる」ことですから。

――ありがとうございました。

同じカテゴリーの最新記事

- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって

- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん

- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん

- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん

- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)

- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん

- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん

- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん

- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと