「病人であり健常人」そんな人生を大切にしたい 悪性リンパ腫の闘病から丸4年。作詞家・杉 紀彦さんが見出した大河の一筋

「人間の臓器に無駄なところは1つもないんですね」

だが、全身倦怠感を始め、抗がん剤の副作用は杉さんに少しずつダメージを与えた。

「中でも最悪だったのは、舌が機能しなくなったことです。味覚が著しく失われてしまって、何を食べても砂を噛んでいるようなもの。これはリツキサン+CHOPの投与が終わるまでの8カ月間、ずっと引きずっていました。

皮肉なことに鼻は効くんです。いい臭いだなぁ、うまそうだと。しかし、食べてみると、少しもおいしくない。でも、口内炎ができなかったのは救いでしたね。また、制吐剤がうまく使われていたためか、よく言われる吐き気の副作用は、我慢できないほど強くはなかったですね」

それでも気分がすぐれず、風が吹くとよろけるような、足が地につかない不安定な日々は長い間続いた。小腸切除で排便が不定期になり、便意が不意に襲ってくる不安もあった。

食道から直腸まで、消化管の長さはおよそ8メートル。小腸はその大部分の6メートルほどを占めている。杉さんは、「そのうちの50センチを切ったぐらいでこれほどの影響が出るものか」と、あらためて人間の臓器に無駄なところは1つもないことを思い知ったという。

2004年11月。リツキサン+CHOPの8クールの治療が予定通り終わろうとするとき、免疫力の低下からか背中とお腹の周りにひどい帯状疱疹が出た。生まれて初めて体験するものだった。痛痒くて不快で、それで1日3回注射するために2週間入院。そういう脇道のことも含めて、トータルで70日間の入院生活を送ったことになる。

原稿を書くという仕事の関係で、杉さんの病室は常に個室だった。もちろんお金もかかってしまったが、これは致し方のないことだった。

『ラジオ村』は大きな生命体。聞けば聞くほど希有な番組

毎日届くリスナーからの手紙はすべて目を通す

病が発見されたとき、杉さんは番組の中で「ちょっと病院で治療しなくてはいけないので、2~3週間ほどお休みさせてもらいます。ご心配なく」とメッセージを送った。同時に、放送を聴いたリスナーの間で大きな混乱が起こるかもしれないと、杉さんは危惧した。大きな混乱、とは何事なのか。

「病室で、あの人、この人、あの顔、この顔が浮かんできます。僕が���なくなったら死んじゃう……なんてヘビーリスナーがたくさんいますので」(笑い)

いったい、「ラジオ村」とは何なのだろう。

「番組は日替わりでゲスト歌手が出演し、いくつかの企画ものと合わせて進行します。合間にリスナーからのリクエスト葉書を紹介し、歌を流すのですが、いつのころからか、手紙コーナーが独り歩きするようになったんです」

「ラジオ村」には毎日たくさんの手紙が届く。自分の気持ちの何かを訴えたいという人たちがたまたま「ラジオ村」を聞いていて、「恥ずかしいけれど、1度出してみました」という手紙を杉さんが読み上げる。それを聴いたリスナーが、自分も出してみたら番組で紹介された。

そのお礼かたがた、またまた最近の自分の日常をしたためて送ってくる。そんな連鎖で山のようになった手紙を、月~金の放送で毎週20~30通を紹介していく。

「僕はこれまで数々の番組と関わってきましたが、電波の送り手とリスナーがこれだけのキャッチボールをしている番組は、ほかにはないと思いますね。派手に生きることなく、誠実な人生をつつましく送る人たちに、明日の目標、オーバーに言えば、生きる宿題を与えているのかな……と思うんです」

つまり、「ラジオ村」は大きな生命体であり、大家族なのだ。そこかしこに少なからず病巣は抱えているにしても、みんな元気に生きているのだ――と。そんな大家族が集まる『杉の会』というリスナーの憩いの会も、自然発生的に誕生した。

闘病日記は「どのページを切り取っても遺書になる……」

杉さんは今、月に1度、東京女子医大の主治医の元で血液検査を行っている。大きな変化はなく、ほとんど心配がなくなった。業界の人たちと始めた趣味の草野球も再開した。

気持ちの変化としては、病気をする前と今とでは番組に対する密度が大きく変わったことだという。

「たとえば乳がんを患ったリスナーさんに対して、病種・部位は違うけれど、同じ体験をし、ある意味では恐怖の渦をかいくぐってきたのだなという思いが広がります。そんなつらい思いをしてきた人に、僕は自然に敬意を抱いてしまう。僕自身、リスナーとは戦友なのだと」

だが、闘病中は人知れず自身の病を考え、心は千々に乱れた。同じ病気の医学書を読みあさり、がん闘病記も端から読破した。「とりわけ印象に残ったのが、エッセイストの米原万里さんが書いた『打ちのめされるようなすごい本』(文藝春秋刊)の1編『がん治療本を我が身を以て検証』でした。彼女は2年8カ月にわたる壮絶ながんとの闘いで、2006年5月に亡くなってしまうまで、自分が疑わしいと思うものをことごとく追求する。そのたびに壁に突き当たり、悩み、また模索する。1歩前進、2歩後退の連続です。そうして最終的に『これは失敗だった』と言い残して絶筆される。

今回の取材直前に目に止まったのが、読売新聞の本田麻由美記者が書いた乳がん闘病記『「34歳でがんはないよね?」』(小社刊)です。

彼女は患者であり記者であることを宿命のようにして、米原さんと同じように、いのちがけで治療法をとことん突き止めていく。僕にはとてもそんな生き方はできないし、ただただ頭が下がる思いです」

周囲にはめったに弱音を吐かない杉さんも、実は偽りのない心の奥底を書いている。うろたえている自分、揺れる心の振幅は、2004年6月から現在まで、大学ノート16冊に記されている。

「どのページを切り取っても遺書になる」と、杉さんは笑うのだが。

「抱えたもの」を財産にすれば嘘っぽくない作品ができるはず

そうした経緯も含めて、杉さんは病後に人生観が深く変わったという。心の変化が作詞の中にも反映されるようになったというのだ。それは、二葉百合子の70周年記念曲『人は堂々』(作曲・四方章人)と島倉千代子の50周年記念曲『風のみち』(作曲・浜圭介)などの最新作に、顕著に表れている。

「あくせくしても始まらない。といって、決してあきらめるわけではなくて、自然の流れが来るまでじっと待つことにする。そしていい流れが来たら、自らの手でつかんでやろう。大きな流れにあらがわず、たまには岸辺に戻る必要もあるし、渦に巻き込まれてはいけない。

心に重く、身体に痛い何かを抱えながらも、人は元気に生きていけるものなんだ、と、そう思えるんです」

杉さんは、現在の心境をこんなふうに語る。さらに続けて、

「好きで病気になったわけではないが、病気に直面したんだから、それはそれで自分の人生なんだと。抱えたものはむしろ財産として考えれば、嘘っぽくない作品ができ、人とも向き合っていける。僕は今でも病人で、そして健常者。これが両立している自分の人生の流れを大切にしたいですね」

杉さんの人生の大半は、作詞・構成を始めとするすべての創作活動に向けられてきた。病の前と後に、その日常にはまったく変化がない。すなわち仕事があり、人がいたからこそ病に打ち克つことができ、それを糧に、これまでにはなかった彩りを添え、新たな創作意欲を燃やし始めているのだ。

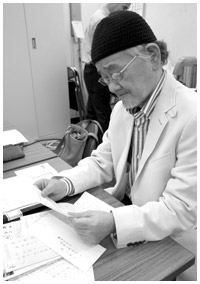

杉さんは現在体重が53キロ。入院中に生やしたひげが白い。どこかダンディズムを漂わせて齢を重ね、来年は70歳になる。

「仕事も生き方も、これで良いとは思わないが、これしかないという覚悟を晩年に作ってくれたのが悪性リンパ腫です。寛解には至っていませんが、次に何かの局面に出合ったとき、この病気体験は大きな武器になるでしょうね。だから、さらばリンパ腫とは言わず……」

(文中一部敬称略)

同じカテゴリーの最新記事

- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって

- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん

- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん

- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん

- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)

- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん

- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん

- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん

- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと