フォトグラファー谷沢淳が語る 米国と日本をまたにかけた慢性骨髄性白血病との戦いの軌跡 再び南カリフォルニアの大波に乗る日を夢見て

最後の波乗り

この選択をしたあと、2月に谷沢さんはサンディエゴに出かけている。前年の9月に1度、治療記録や検査データを受け取る目的でサンディエゴのバスドー医師のもとを訪ねているが、このときはまったく違う目的だった。

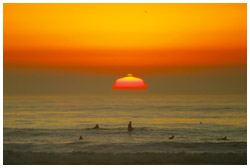

日本に帰ってからも、無理のない範囲でカメラマンとしての活動をしていたので、個展やホームページ用に、カメラに収めておきたいスポットがいくつかあった。しかし、メインの目的はサーフィンをすることにあった。人生最大の賭けに出るのを前に、どうしても慣れ親しんだポイントで仲間と心ゆくまで波に乗っておきたかったのだ。

その話を聞いたとき、筆者はふと学生時代に見たサーフィン映画の最高傑作『ビッグ・ウェンズデー』の中で、ベトナムの戦地に赴くことになった若者が、生きて帰れる保証がない現実を前に、最後の波乗りを楽しむシーンを思い出した。「同じような心境ですか?」と水を向けると、彼は屈託のない笑顔で大きく頷いた。

「死ぬかも知れないという思いが強かったので、どうしても1度でいいから、波に乗りたかったんです。もちろん体力がかなり落ちていたから、以前のように大きな波にチャレンジすることはできないけど、波に乗っているだけで本当に幸せな気分でしたね」

しかし、患者の体を預かる医師から見れば、体調管理を第一にしなければならない慢性骨髄性白血病の患者が、体力の消耗とケガのリスクが高いサーフィンに興じることは狂気の沙汰でしかない。

3月の検診の際、ドクターとの話の中で、谷沢さんがうっかりサンディエゴでサーフィンをしたことを話題に出すと、ドクターは急に険しい表情になったという。

「今、ケガをしたら、移植のチャンスはなくなると思ってください。サーフィンなんてとんでもない」と、谷沢さんを厳しく注意した。

力をくれた大学時代の学友たち

大目玉を食ったこともあって谷沢さんは、検査結果が心配だったが、幸い骨髄内の血液には何の異常も見られず、好結果が出た前回(2005年12月)と同じような数字が出ていた。

1月に1座不一致の移植でいくことが決まったあと、再びドナー探しが始まったが、今度はすんなりことが運び、3月にはドナーになってくれる人が決まった。そうなると、あとはドナー、患者の都合を調整して手��日を決め、その準備に入ることになる。その結果、移植は6月21日に行われることになり、9日に入院してそれに備えることになった。

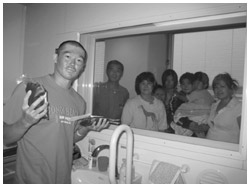

それまでの日々を谷沢さんは充実した気分で過ごすことができた。何よりも心の支えになったのは、サンディエゴにいたときから付き合っていた彼女が日本に帰国して、いつもそばにいてくれるようになったことだ。大学時代のクラスメートたちも様々な形で力になってくれた。

とくに目を見張るのは、谷沢さんを励まそうと大学時代の友人たちが『淳の力になる会』(代表・稲垣洋子さん)を作って物心両面で谷沢さんを励ます活動を始めたことだ。この会の活動は現在も続いており集めた募金は150万円を超えている。それ以上に価値があるのは、そのブログが谷沢さんと友人たちの心の交流の場となっていることだ。そこに記されている言葉のやり取りには、垢のついていないみずみずしい言葉に彩られており、読み応えのある青春群像の記録になっている。

入院直前の6月3日と4日に、川崎で谷沢さんの写真展『自然写真と詩の個展』が開催されたが、これも『淳の力になる会』のメンバーが奔走した結果実現したもので、谷沢さんはそれによって、ネイチャー・フォトグラファーとしての仕事に一区切りつけることができた。

移植後の終わりなきハードル

造血幹細胞移植はまずドナーの骨髄を受け入れやすくするため、免疫抑制剤を使って白血球を極限まで減少させる。そのため患者は感染症対策として無菌室に幽閉された状態になる。それに加え、がん細胞を根絶する目的で抗がん剤の大量投与と放射線の全身照射も行われるため、その副作用にも苛まれることになる。

谷沢さんも抗がん剤の副作用で激しい吐気と腸がねじれるような腹痛に苦しみ、まったく食事をとることができなかった。それでも移植後に待ち受ける試練を思えば、まだまだ序の口だと自分に言い聞かせて移植の日を迎えた。

6月21日の18時に始まった移植は拒絶反応もなく順調に進み、予定より少し早い午前2時半に終了した。

しかし、これは拒絶反応がなかったというだけで、移植された造血幹細胞が生着していることが確認できなければ、移植がうまくいったことにはならない。それが確認されるまで平均14日、早ければ10日と聞いていたので、谷沢さんは10日でその日が来てくれることを祈りながら抗がん剤の副作用である口内炎の激しい痛みに耐えた。

しかし、こういう場合は、歓迎せざる客のほうが先に来るものだ。手術から6日目、早くも典型的なGVHDの症状である皮膚発疹が手のひらに出て、皮がべろべろ剥けてしまった。その後、発疹はどんどん全身に広がり、手のひらだけでなく顔の皮膚も剥けて、痛くてたまらなくなった。

それだけでも苦しいのに、さらに発熱が加わった。移植後10日目に38.5度だった発熱は11日目には39.5度まで上昇し、解熱剤を使ってもなかなか下がらなかった。しかし、彼は朦朧とした意識に中で、回診に来たドクターが「これは、生着が見られる徴候ですよ。心配しないで下さい」と言うのを聞いた。それは、熱による空耳ではなかった。

その言葉どおり、翌日の検査で白血球値が200になっていることが確認され、生着が始まっていることがわかった。白血球値は翌日には600に上昇、その後は日が改まるごとに2000、3400、7100と急ピッチで上昇カーブを描いていった。

7100を記録した日、谷沢さんは切れ目なく続く様々な薬の投与で頭がフラフラの状態だったが、回診に着た室井医師が「これで85パーセント移植は成功です」というのを聞き逃さなかった。大きな波を逃さずにタイミングよく乗れたときのようなハッピーな気分だった。

再び2人でサンディエゴへ

生着が確認されたあとも、谷沢さんは勢いを増すGVHDに苦しめられ、3週間ほど拷問のような痒みに苦しめられた。さらに、8月に入ってすぐに血液検査で、肺炎を引き起こすサイトメガロウイルスが見つかりそれに対する治療も受けたが、なかなか陽性反応が消えず陰性になるまで3週間もかかった。

それ以外にも、様々な症状がモグラ叩きのモグラのように次々に現れては消えていったが、一番恐れていた肝障害は出なかった。

退院の運びとなったのは9月6日のことで、谷沢さんは小山の実家に帰って感染症に最大限の注意を払いながら、安静にして体力の回復を図ることになった。しかし、1日に何10種類もの薬を使ってモグラたちが頭を出すのを抑えているだけなので、それ以降も体調は安定せず、9月末に帯状疱疹、12月には胃腸炎、さらに今年2月にはウイルス性と思われる顔面の神経麻痺で短時間入院する羽目になった。しかし、徐々にではあるが体調は回復しており一時53キロまで落ちていた体重も57キロまで回復。2つ進んでは1つ後退するペースで確実に移植によるダメージから遠ざかりつつあるように見える。

谷沢さんの表情は明るい。3カ月おきに受けているマルク検査でまったくがん細胞が見られず、分子遺伝学的寛解の状態が続いている。彼の造血幹細胞移植と同じ時期にスキルス胃がんで同じ自治医大病院に入院していたお父さんの薫さんが見事に完治して職場に復帰したことも、大きな勇気を与えている。

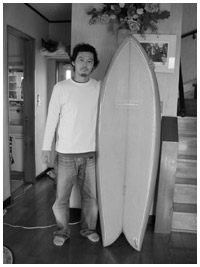

しかし、もっとも大きな心のエネルギーになっているのは造血幹細胞移植で入院していた際、ずっと支えてくれた「サンディエゴのときからの彼女」が、退院後入籍して谷沢家の嫁になったことだ。今、綾子さんは谷沢家の嫁さんとしてお母さんの二三子さんが経営するお店を手伝いながら、夫の病気が急性転化の恐れのない安定期に入るのを心待ちにしている。

そうなったら1度でいいから2人でサンディエゴに行きたいという。その気持ちは谷沢さんも同じようで、「それまでに、サーフィンできる体に戻しておかないと」と目を輝かせる。

これまでの谷沢さんの闘病の軌跡を思えば、それは決して見果てぬ夢では終わらないような気がする。

同じカテゴリーの最新記事

- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって

- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん

- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん

- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん

- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)

- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん

- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん

- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん

- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと