元ウーマン・リブの闘士、吉武輝子さんのがんの封じ込め方を学ぶ 「病みながら生きる時代」を生き抜く発想力

がんなんかに負けていられない

がん患者になった吉武さんにとって何よりも心強かったのは、主治医に志田晴彦外科部長を得たことだ。志田さんは大腸がんの分野では実力、実績ともトップクラスと評価されている専門医で、がん医療のオピニオンリーダー的存在である医師の平岩正樹さんは、その著作の中で、かつて研修医時代に師事した志田さんのチャレンジ精神にあふれた仕事振りを紹介し「もし自分が大腸がんになったら、この人に手術を頼む」と絶賛している。

安心して任せられる主治医に巡りあったことに加え、CT検査で目に見える部分には転移が確認されなかったことで、吉武さんは、あとは自分の気持ちしだいだと思った。

そういう考えに行き着くと彼女は強い。なぜなら、生きることに弾みをつける術をいくつも身につけているからだ。

まず、やったのは気心の知れた友人に電話をかけまくって、明るい声でがんになったことを知らせたことだ。「がんなんて盲腸みたいなものよ」「がんなんて切っちゃえば終わりじゃない」と言い切ることで、彼女はがんに対する恐怖心を封じ込め、がんはもはや死病ではないことを積極的にアピールした。

次にやったことは自分にハードルを課すことだった。吉武さんはそれまで入院するときは予め退院後、仕事を再開する日を決めてから入院していたが、このときもそうしている。仕事への義務感が回復を早めることを知っていたからだ。

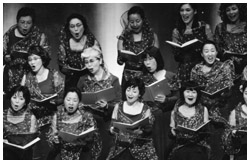

「退院は12月5日の予定だったので、仕事は12月17日に長野県の上田で行う講演会から再開することにしていたんだけど、それ以外にも、12月10日に行われる『高齢社会をよくする女性の会』主催の『討ち入りシンポ』で毎年恒例になっている樋口恵子さん作の寸劇に出演する約束をしたり、ロイヤルパークホテルで行われる神楽坂女声合唱団の『ディナーショー』の練習に、這ってでも参加するわって言ってみたりして、いくつもハードルをこしらえて、がんなんかに負けていられないんだという気持ちをかきたてたんです」

「多病半息災」時代を生き抜く発想

ハードルの中には、自分自身のがんとの戦いを通して「病みながら老いる時代」「がんが死病でなく慢性病化した時代」の生き方を模索する本を、退院後なるべく早く��すというものもあった。これは帯のデザイナーで吉武さんの著作の表紙・カバーのデザインを手がけている林佳恵さんが、入院直後すぐにお見舞いに駆けつけたとき交わした約束だった。

この約束を彼女は見事に果たしている。それが昨年5月に刊行された『生きる 一八〇日目のあお空』(海竜社刊)だ。

この本のユニークな点は、「無病息災」ならぬ「多病半息災」時代を生き抜く発想が自分の行動を通してわかりやすく語られていることだ。

その中で筆者の目にとくに新鮮に映ったのは、お洒落へのこだわりである。「どうせ入院するんだからお洒落なんて無駄」「生きるか死ぬかの瀬戸際にお洒落なんて」と考えてしまう人が多いのではないかと、この本を読むと女性の患者さんにとっていかにお洒落が重要な要素であるかがわかる。お洒落は生への執着、生きる意志の強さを医師や看護師さんたちにアピールする格好の手段であり、友人たちにまだ人生の現役選手であることを示す最良の手段なのだ。

お見舞いに来た長い付き合いの友人たちが、次々と退院後の「ハードル」を置き土産に残していくのも「華のあるがん患者・吉武輝子」の寿命はまだまだ尽きないことを実感するからであり、これらの約束は一方で人との約束に何よりも強い義務感を持つ吉武さんに生きるエネルギーを供給する元にもなっているのだから、こんな結構なことはない。

仲間と心ゆくまで大きな声を出す「合唱」の力

吉武輝子著

海竜社 1,575円(税込)

吉武輝子さんにある日突然襲いかかった大腸がんを克服するまでの、6カ月に及ぶ闘病記

もう1つ、この本で示されている「多病半息災」時代を幸せに生きる大きなヒントは「合唱」の力だ。唐突なように聞こえるかもしれないが、この本では吉武さんが、仲間と心ゆくまで大きな声を出すことで、どれだけ多くのメリットを享受しているかがわかる。

吉武さんのことを「華のあるがん患者」と書いたのはお洒落で粋な印象を受けることもあるが、それ以上に声の豊かさに圧倒されてしまうからだ。若々しく張りのあるアルトはマリア・カラスが75歳の日本人に変身したかのようだ。筆者は趣味が昂じてバイエルン国立歌劇場で名だたる歌手たちにインタビューをしたことがあるが、吉武さんの声は声量、艶とも、彼らに遜色のない堂々としたものだ。

合唱はカラオケのようにマイクを使わない。自分自身の体を震わせてよく響く声を出さないといけない。それだけに運動量も相当なもので、ストレスの発散にもなる。しかも、同じパートを歌う仲間とは同じリズムをキープしなければいけないので、自然に仲間同士連帯感も生まれる。吉武さんも小林カツ代さんが主宰する「神楽坂女声合唱団」に加わって歌ううちに多くの心通う友人にめぐり合い、見舞いに訪れた彼女たちから、生きるエネルギーを注入してもらっている。

もちろん『生きる 一八〇日目のあお空』には、吉武さんががんに常時強気な姿勢を見せた陰で、1度だけ、主治医と娘さんが帰ったあと「言葉には言い表せない深々とした寂しさが突き上げてきて、大腸がんが発見されてから初めて、声を放って泣いて泣いて泣き抜いた」ことも書き記されている。泣くことも、がん患者にとって必要不可欠な「ガス抜き」の1つである。

筆者の好きなユダヤ格言の1つに「神の前で泣き、人の前で笑え」というものがあるが、吉武さんが人がいなくなったところで突然泣きに泣く場面では、この格言がすぐ脳裏に浮かんだ。

どうしようもない苦難に直面したときは、泣くことも必要だ。ただし「神の前で嘆き、人の前で泣く」のでは、どんどん落ち込んでいくばかりだ。がんと戦う力を授かりたいなら「神の前で泣き、人の前で笑う」べきである。

吉武さんのがん闘病記を読むと、そのことの大切さがひしひしと伝わってくる。

同じカテゴリーの最新記事

- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって

- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん

- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん

- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん

- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)

- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん

- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん

- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん

- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと