がんの怖さはイメージできない部分があること 2度のニアミスがあった評論家、樋口恵子さんの乳がん体験記

手術後も過密なスケジュールをこなす

手術が終った後は、右わきの下のリンパ節の一部を切除したあとが痛んだ。「鉛筆を何本もタテに埋めこんだような、引きつった痛さ」だった。普段原稿書きに追いまくられている樋口さんらしい表現だが、この痛さには、ほとほと閉口した。リンパ節まで切る必要はないのではないかという思いが強かっただけに、痛みが走るたびにリンパ節の切除に合意したことを悔やんだ。でもそれも、医師の立場からすれば最善のことをしてくれたのであり、痛いのはつらいが、受け入れるしかないと思った。

退院後は、すぐ自分が推進役の1人になって進めていた出席者3000人規模の大会が控えていたので、家に帰ったのも束の間、新幹線に飛び乗って名古屋に向かう。術後12日目だった。

「始めから、その予定でした。というより、その大会はどうしても外せないので、それに間に合うようにするには、いつ入院して、いつ手術を受けたらいいか、決めたんです。そうでなければ、あれほどあたふたとした入院にはならなかったですよ。そうやって決めた入院ですから、退院後すぐに名古屋に行くことには、何のためらいもありませんでした」

こうして、樋口さんはまた、先々までスケジュールが詰った生活に戻っていった。大学の講義も手術が夏休み中だったことが幸いし、ほとんど休まずにすんだ。さまざまな会合への出席や、入院で手つかずになっていた原稿の執筆など、やることがたくさんあるのは以前と変わらなかった。

目の前の仕事を1つひとつこなしていくうちに、手術のとき、医師がオッパイの右と左を取り違えはしないかと心配になって、手術前日に本気でマジックで大きな丸を書こうとしたことや、乳首がなくなるのを覚悟して、娘さんに来てもらって、親友の俵萠子さんからお見舞いにいただいた花束を持って、名残の上半身ヌードをカメラに収めていたことなどが、どんどん過去のものになっていった。

ところが、がんとの戦いにも一区切りついたと思っていたころ、雲行きが怪しくなってきた。切除した樋口さんの細胞が再検査のため、手術を受けた病院と最初の医療機関を回っているという話がある筋から入ってきたのだ。それはきっとがんの取り残しがあったのだろう。このころには、退院後28冊もがんに関連する本を読んでいた樋口さんは、そう確��した。

まだ乳房に残っていたがん細胞

まったく予想もしていなかったことだ。樋口さんはがんを告知されて以来、できる限りの情報を集め、自分なりに、がんの手術がどれだけのダメージがあるのかということや、それによって回復までどれだけの日数がかかり、どのような負担が体にかかるのか、ということを自分なりにイメージし、だいたいそれに近い線でがんは回復に向かっているように見えた。それだけに、手術後の検査で切除断端の細胞がクロになっているかもしれないと思ったときは、不安で体が震えた。

それに追い討ちをかけたのが、手術を担当してくれた医師からの呼び出しだ。それには何月何日の何時に「お嬢さんご同伴の上、御来院下さい」と記されていた。樋口さんの1人娘は現在放射線科の医師をしており、それがわざわざ書いてあることが不安を増幅させた。家族同伴なんて、悪いニュースに決まっている、と信じていたから。

「本当にパニックになったのはこのとき。医者をしている娘をつれてきなさいということは、医学には素人の私には、理解し得ないことが起きていると思うじゃないですか。もう居ても立ってもいられなくなって、仕事がまったく手につきませんでした。このときのパニックは、がんを初めて告知されたときよりずっと大きかったですね。あのときは、本当にうろたえました。もう一度手術台に上がって乳房や乳首を失うことは恐怖そのものでした」

数日後、樋口さんは最悪の事態を覚悟しながら、医師のもとを訪ねた。

医師はいつものように、すべての事を包み隠さず、明瞭に語ってくれた。医学用語が多くて、手術で入院したころはよく理解できないことが多かったが、たくさんの文献に接したおかげで専門用語も、だいぶ理解できるようになっていた。摘出した組織の病理検査の結果は「断端陽性」で、がん細胞が乳房に残っていることがわかったのだ。

「だから、放射線をかけてください」

その言葉を聞いて、樋口さんはホッと胸をなでおろした。

その一方で、もしかしたら手術はせず、最初から放射線を受けていればよかったのではないかという疑問も残った。でも「手術で組織を取り、詳しく調べたからこそ、がんが発見できたのです」という医師の言葉に納得することにした。医師も病院も、すべて自分で選んだからこそできる納得であった。

突然息苦しさ、不快感が襲ってきた

再び元気を取り戻した樋口さんは、放射線治療を受けながら、多忙な日常に埋没していった。スケジュールは目白押しで、しかも、パターン化された仕事は何1つとしてなかった。成田からワシントンに飛んで、ジャパンソサエティの講師としてアメリカの2州で講演して、とんぼ帰りしたかと思うと、地方で開かれたNGOの会合に手弁当で参加するといった具合で、体力に自信がある20代の若者でも、バテてしまいそうなスケジュールを平気でこなしていた。

しかし、こうした過密なスケジュールによる疲労は、知らず知らずのうちに体を蝕んでいた。

樋口さんが高熱を発して寝こんでしまったのは、放射線治療を開始して半年以上たった、1999年のお正月の事だった。突然息苦しくなってめまいを覚えた樋口さんは、病院に転げ込んだ。それからしばらくは、たまらない不快感が全身を覆い、息苦しさと吐き気を覚え、生きた心地がしなかった。

この不調は春先まで続いたが、気候が良くなるにつれ徐々に快方に向かった。

このときは、たちの悪いインフルエンザに罹ったのだろうと思っていた。しかし、あとで樋口さんはその原因を知って、思わず息を呑んだ。

それは、定期検診で、手術を担当した医師のもとを訪れたときの事だ。レントゲン写真を見ていた医師の顔色が突然変わった。多くの症例に接してきた医師は、レントゲン写真に、放射線性肺炎の陰が色濃く出ているのを見て、驚いたのだ。

すでに肺炎自体は治っていたので問題はなかったが、医師の顔色が変わった事からもわかるとおり、肺炎は高齢の人間がかかれば命取りになりかねない疾患だった。放射線の副作用がどの程度発生するか、もっと説明を受けていれば早めに対処することができたはずだ。

1年前の手術後もがん細胞が残っていたことに続く二度目のニアミスである。

この二度のニアミスで、樋口さんはがんの怖さを身をもって思い知らされた。

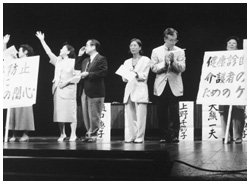

乳がんについてだれでも語れる社会に

自分の体験を活かすため、樋口さんはさまざまな乳がん啓発イベントに賛同し、積極的な発言を行っている。また老親の介護で忙しい女性が、乳がん検診を受けに行かれなかったために、乳がんの発見が遅れてしまうことに心を痛め、介護問題にも今まで以上に力を入れている。

樋口さんが、手術を受ける際、何にも増してありがたかったのは、同じ乳がんを経験した人の経験談と助言だったと語っているが、それを社会一般にどうやって広く認識させるか、心を砕いているように思える。それを強く感じるのは、ご自身の乳がん体験を、男性が照れないで聞けるように「振りパイ」とか「血じゃなくて乳が出てきたら」などと冗談交じりに語る時だ。そこには、社会全体で乳がんについて、広く、だれでも話題に出来るよう願っている1人の学者の深謀遠慮があるように思えてならない。

同じカテゴリーの最新記事

- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって

- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん

- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん

- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん

- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)

- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん

- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん

- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん

- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと