- ホーム >

- 闘病記 >

- がんになった著名人 >

- 最期の生き方、最期の死に方

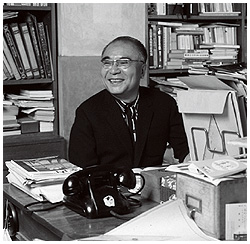

死を恐れず、生の限界まで仕事を続けた稀代の辛口人 世論を笑い飛ばした名コラムニストは最期までペンを握り続けた──。山本夏彦さん(コラムニスト・編集者)享年87

尽きることのない好奇心

新潮社に途中入社した伊吾さんは、後に「週刊新潮」でコラムを連載する山本さんが入社に関与しているのでは? と、よく言われたという。しかし、実際には伊吾さんの入社には山本さんはまったく関係していない。それどころか、元々2人の間には、ほとんど会話が存在しなかったという。

「父は元来、自分のことは自分で考えて自分で決めろという人だった。子どものころは執筆している父に気遣うのが嫌で外出ばかりしていたし、社会人になると私は、年に340日も会社にいる忙しさで、自宅でもほとんど顔を合わせませんでした」

しかし、だからといって山本さんが家族に冷淡だった訳ではない。

山本さんは自宅でコラムを執筆する際には、同じ話を奥さんに聞かせ、その反応を窺っていた。とはいえ良き家庭人の奥さんはにべもない返事を返すばかりで、山本さんはコラムで「理解なき妻」と奥さんをからかうこともあった。

しかし、その奥さんが乳がんを患ったときには、背中をさすり、「ありがとう」と言われた後も5分10分と続けることが感謝されるコツだとコラムに書いてもいる。そこには自らを揶揄しながらも、奥さんを気遣う思いが垣間見られる。伊吾さんも後年、放任されたことが、実は山本さんの優しさだったと実感するようになったという。

「就職に協力してくれないことを冷たく感じたこともあった。でも自分の力で道を開かねば、実力は身につかない。父はそのことをわかっていて僕に好きにさせていたのです」

無関心なようで実はより大きな視点で山本さんは家族や周囲の人たちを見守っていたのかもしれない。

その後70代、80代と年齢を重ねても、山本さんの筆力は衰えなかった。何誌もの連載コラムに加え、工作社の経営にも腕を振るう。そのエネルギーの源泉について、伊吾さんはこう指摘する。

「世の中や人間に対して、強い好奇心を持ち続けることができたということでしょう。それが新たな発見につながり、さらに執筆の力となっていった。『人間観察』と称して、六本木をあてもなく散策することもありました」

そうして「僕はもういつ死んでもおかしくない」と周囲を煙に巻きながら、世の中を笑い飛ばし続けた。そんな山本さんが現実に病いに見舞われる日が訪れる。

食欲不振からわかった胃がん

01年12月──。山本さんは忘年会などの宴席に出ても、せっかくの料理がまったく喉を通らないようになる。

「食べた物が胃から跳ね上がるとおっしゃっていました。でも食��られない、眠れないは山本さんの口癖で、何といってもあのご高齢です。あのころは編集部が大わらわの状態だったのでその疲れによる体調不良かと考えていたのです」(鈴木さん)

しかし年が変わっても、体調は悪化する一方だった。そこで都内のある病院を訪ね、検査を受けたところ、末期の胃がんであることが判明する。もっともがんという言葉にも山本さんは動じなかった。

伊吾さんがそのことを知ったのは、山本さん自身がすでに手術の段取りをした後だった。

「『がんになったから切ることにしたよ』と、こともなげにいう。年も年だから、体への負担を考えると簡単に決めるべきことじゃないと諭したものの聞き入れられなかった」

そうして02年2月、山本さんは同じ病院で胃の全摘と食道の一部を切除する手術を受ける。術後、伊吾さんは再発予防の治療について尋ねるが、山本さんは「痛みに耐えるより、痛みなく死ぬほうを選びたい」と拒否したという。もっとも気力は健在で、足繁く病院を訪ねる伊吾さんを「リストラにあったのでは?」と気遣う余裕もあった。幸いにして術後の経過は良好で、山本さんはすぐに仕事に復帰、以前と同じように「室内」の編集やコラム執筆に没頭する。体調のいい日には療養もかねて宿泊していた帝国ホテルから、虎ノ門の工作社まで歩くこともあった。だが穏やかな日々は長くは続かなかった。

同じ年の6月、山本さんは市川の自宅で食欲不振とともに口をきくのも苦しくなり、自宅近くの病院で食道にステント管を通す手術を余儀なくされる。そのときはすでに病院から「持って余命2、3カ月」と言われる状態で、伊吾さんは率直にそのことを伝えている。しかし山本さんは「僕はまだ3年は生きるよ」と伊吾さんの言葉を一蹴し、退院後、市川の自宅マンションに戻り、仕事に取り組み始める。もっとも工作社の先行きに不安もあったのかもしれない。入院中、山本さんは伊吾さんに後を引き受けないかと打診している。そのとき伊吾さんが「興味がない」ときっぱりと辞退したのはいかにも山本さん親子らしい。

点滴はペンを持たない左腕に

終幕が訪れたのは同年10月のことだった。その前月の終わり、山本さんから伊吾さんに「筋肉が痛むのでマッサージ師を紹介してくれ」と電話がかかる。

「がんの痛みの進行を考えざるを得なかった。そこでホスピスへの入院を考えることにしたのです」

数日後、山本さんは聖路加国際病院の緩和ケア病棟に入院する。しかし、ここに至っても山本さんの意欲は衰えない。病院の電話、ファックスで「室内」編集部に指示を出し、命綱の点滴はペンを持たない左腕に刺し、ベッドでコラムを執筆した。

鈴木さんたち工作社の社員は10月中旬に病院を訪ね、山本さんに最期の面会をしている。そこで鈴木さんは間近に迫った創刊50周年までは、何としても「室内」を存続させると心に誓う。

山本さんは亡くなる10日前まで原稿を書き、誌面を校正し続けた。絶筆は詩人、室生犀星の言葉を借りて執筆した「遠きみやこへかへらばや」というコラムだった。手帳に残した最期の言葉は10月15日「小水も出なくなる」というもの。そうして10月23日、山本さんは生の限界まで自らの仕事を全うしてこの世を去った。

「父は、人間はいつか死ぬものと達観しており、死を恐れることはなかった。だからこそ、死の直前までいつも通り仕事を続けられたのではないでしょうか」

と伊吾さんは言う。

山本さんの死後、伊吾さんは「室内」編集長に就任、「室内」は創刊50周年をはるかにしのぐ通算635号まで発刊を続けた。それはこの雑誌をわが子のように愛おしみ続けた山本さんには何ものにも代えがたい供養になったに違いない。

同じカテゴリーの最新記事

- 飽くなき好奇心を持ち続けたニュートリノ研究の第一人者 ノーベル賞最右翼だった物理学者の最後の研究は自らの闘病生活となった──。戸塚洋二さん(物理学者)享年66

- 没後30数年経ても今なお色あせぬ世界観 戦争を憎み、子どもたちに慈愛を注ぎながら旅立った――。いわさきちひろさん(絵本画家)享年55

- 死ぬまで競馬を愛し続けた勝負師 スキルス性胃がんに侵されながらも「馬一筋」を貫いた心優しき苦労人──。吉永正人さん(騎手・調教師)享年64

- 死を恐れず、生の限界まで仕事を続けた稀代の辛口人 世論を笑い飛ばした名コラムニストは最期までペンを握り続けた──。山本夏彦さん(コラムニスト・編集者)享年87

- 鬼の演出家の志は役者たちに引き継がれた 最期まで闘い続けた演劇人は後進に囲まれこの世を去った──。野沢那智さん(声優・パーソナリティー・演出家)享年72

- アメリカ帰りのブルース歌いは、静かに日本の大地に沈んだ 「兄貴」と慕われたその人は、何も言わずに1人で去った──。デイブ平尾さん(歌手)享年63

- 突き進んで生きるその源には、ユーモアと独自の哲学があった いくつもの才能を開花させて、風のように去って行った──。青島幸男さん(作家・タレント・政治家)享年74

- 「マンガの神様」が最期まで続けた挑戦 力尽きるときまで描き出したのは、命の輝きだった──。手塚治虫さん(マンガ家)享年60

- がんの病魔と果敢に向き合い、死のときまで作家であり続けた 稀代のストーリーテラー・マルチ才人はかくして死んだ──。中島梓・栗本薫さん(評論家・作家)享年56