- ホーム >

- 闘病記 >

- がんになった著名人 >

- 最期の生き方、最期の死に方

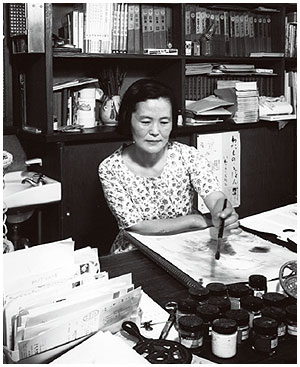

没後30数年経ても今なお色あせぬ世界観 戦争を憎み、子どもたちに慈愛を注ぎながら旅立った――。いわさきちひろさん(絵本画家)享年55

集大成となった『戦火のなかの子どもたち』

『戦火のなかの子どもたち』(岩崎書店)より1973年

そんなちひろさんがもっとも憎悪していたのが、子どもたちの、そして多くの人々の幸福を踏みにじる戦争だった。60年代に勃発したベトナム戦争は、65年のアメリカ介入以降、戦局は拡大の一途をたどり、日本でも反戦運動が盛り上がっていた。自身が戦争を体験しているちひろさんは、戦時下のベトナムの悲惨なニュースが報道されるたびに胸を傷め続けた。

そうして71年、ベトナムの子どもたちを主人公とする絵本の挿絵の仕事を終えた後、ちひろさんは、絵本『戦火のなかの子どもたち』の制作にとりかかる。この仕事には、当時、大学生だった猛さんも一役買っている。

「母が1点1点独立して描いた40点程の絵を、絵本として構成してみろと言われました。このとき、絵と言葉の関係など、多くのことを教えられました」

それが、母子がともに取り組んだ最初で最後の仕事だった。そのときちひろさんの絵を見て、猛さんは母の思いの強さを実感せざるを得なかったという。

「襲いかかる火の手に逃げ惑う母親、呆然と立ちすくむ子ども、逃げ場を探しながらも母親に抱かれて安心の表情を浮かべる子ども……。それはかつての東京での大空襲で母自身が目の当たりにした光景だったに違いない。ベトナムを舞台に母は、自らの戦争体験を描いていたのです」

この絵本の発行元、岩崎書店で、この本の編集を担当していた池田春子さんもこう語る。

「あの鳥の巣はどうしただろう。あそこにいた小鳥はどこにいったの、と、絵の中の登場人物と会話しながら、作品を仕上げていた。それだけ強く感情移入しておられたのでしょう」

戦争のない世界をつくりたいと27歳で上京して30年近い歳月が経過した後に、ちひろさんは自らの中に沈殿し続けていた思いを発露することができたのではないか。その意味でこの作品は、ちひろさんの最後の絵本であり、またちひろさんの仕事の集大成といえるかもしれない。

がんになっても未来を見つめる

そのちひろさんの体調に異変が現われるのは、『戦火のなかの子どもたち』の制作に着手する少し前のことである。それまでは絵に描いたような頑健ぶりで、食べ物の好き嫌いもなかったちひろさんの食が細くなり、豆腐など軽いものを好むようになった。

家族の勧めに応じて病院で診察を受けると十二指腸潰瘍との診断だった。それでもちひろさんは、体調���良をこらえながら『戦火のなかの子どもたち』の制作に取り組み続けた。

がんが見つかったのは、その仕事が終わって間もないころだった。体調不良に苦しむちひろさんが自宅でマッサージ治療を受けているときに「肝臓が腫れているから病院に行ったほうがいい」と告げられる。慌てて病院を訪ねると、進行した肝臓がんであることが判明した。

それは絵本づくりの面白さを知った猛さんがちひろさんと次作について相談しはじめたころだった。

当時はがんという言葉は今とは比較にならないほど重く、とりわけ肝臓がんは手術の成功率がわずか数%という状況だった。がん告知も今のように一般化していない。医師からちひろさんのがん罹患を告げられた善明さんは、本人には告知しないことを決める。そして、ちひろさんに生きる希望を与えようと、伊豆に計画していたアトリエづくりを進め続けた。もっとも、ちひろさん自身は自らの病気に気づいていたのではないかと猛さんは言う。

「本当のことを教えてと父を問いつめたかと思うと、実妹に私が死んだら、次は家庭的な人と再婚して欲しいと話したりしていました」

そうした言動から淡々と死と向かい合うちひろさんの姿が浮かび上がる。もっとも、その一方では以前と変わらない繊細で感受性に満ちた言葉を発し続け、これからの仕事についても話し続けた。

「スプーンで飲む水にせせらぎを感じると言ったかと思えば、窓を叩く雨に広重の浮世絵を思い起こしていた。彫刻を勉強したい、また油絵を描いてみたいと話し、父には元気になったら『無欲の絵を描きたい』とも伝えていました」(猛さん)

入院後もちひろさんは病室で仕事を続け、6月に描いた絵本雑誌の表紙絵が遺作となった。74年8月──。そうして未来に思いをはせながら、ちひろさんは静かに息を引き取った。そして、その後には観る者の心を癒やし和ませる9400点近い作品が残された。

この作品の目に色を入れたのが、絶筆となった

思い出したい絵本の世界

ちひろさんは大上段に構えることなく、絵本という誰にでもわかる形で絵の力を伝え続けた市井の芸術家だった。その視線は、常に子どもを始めとする弱者に注がれ続けた。

自らの仕事について、ちひろさん自身は「この全く勇ましくも雄々しくもない私の持って生まれた仕事は絵を描くことなのだ(中略)──。そのやさしい絵本を見たこどもが、大きくなってもわすれずに心のどこかにとどめておいてくれて、何か人生のかなしいときや、絶望的になったときに、その絵本のやさしい世界をちょっとでも思いだして心をなごませてくれたらと思う」と語っていた。

没後38年──。多くの日本人が迷い戸惑い続けるこの時代に、その言葉は、私たちの心の奥底に深くしみわたっていく。

同じカテゴリーの最新記事

- 飽くなき好奇心を持ち続けたニュートリノ研究の第一人者 ノーベル賞最右翼だった物理学者の最後の研究は自らの闘病生活となった──。戸塚洋二さん(物理学者)享年66

- 没後30数年経ても今なお色あせぬ世界観 戦争を憎み、子どもたちに慈愛を注ぎながら旅立った――。いわさきちひろさん(絵本画家)享年55

- 死ぬまで競馬を愛し続けた勝負師 スキルス性胃がんに侵されながらも「馬一筋」を貫いた心優しき苦労人──。吉永正人さん(騎手・調教師)享年64

- 死を恐れず、生の限界まで仕事を続けた稀代の辛口人 世論を笑い飛ばした名コラムニストは最期までペンを握り続けた──。山本夏彦さん(コラムニスト・編集者)享年87

- 鬼の演出家の志は役者たちに引き継がれた 最期まで闘い続けた演劇人は後進に囲まれこの世を去った──。野沢那智さん(声優・パーソナリティー・演出家)享年72

- アメリカ帰りのブルース歌いは、静かに日本の大地に沈んだ 「兄貴」と慕われたその人は、何も言わずに1人で去った──。デイブ平尾さん(歌手)享年63

- 突き進んで生きるその源には、ユーモアと独自の哲学があった いくつもの才能を開花させて、風のように去って行った──。青島幸男さん(作家・タレント・政治家)享年74

- 「マンガの神様」が最期まで続けた挑戦 力尽きるときまで描き出したのは、命の輝きだった──。手塚治虫さん(マンガ家)享年60

- がんの病魔と果敢に向き合い、死のときまで作家であり続けた 稀代のストーリーテラー・マルチ才人はかくして死んだ──。中島梓・栗本薫さん(評論家・作家)享年56