- ホーム >

- 闘病記 >

- がんになった著名人 >

- スペシャルインタビュー

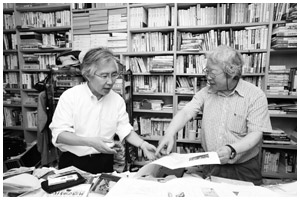

がん闘病中の「知の巨人」VS「がん検診の伝道師」 がん徹底対論・立花 隆(評論家) × 中川恵一(東京大学病院放射線科准教授)

がん検診率が低いのは、自分はがんとは関係ないと思っているから

ここからは、先進国の中で唯一がん死亡者数が増えている日本の現状を踏まえ、日本人の死生観をまじえながら、この国のがん検診率の低さの背景など中心に熱く語り合った。

がん検診の受診率は日本2割、欧米8割

立花 ぼくは雑誌の仕事で、東大病院の老人ドックを受診したことが、膀胱がんの早期発見につながってラッキーだったわけですが、人間ドックで精密検査に回る受診者の割合はどれくらいですか。

中川 精密検査に回ると言っても、必ずしもがんだけではありませんからね。全体で3割以上じゃないでしょうか。もう少し高いかもしれません。

立花 何らかのがんを発見されて、精密検査に回される人も結構いますか。

中川 がんは数パーセントでしょうか。立花さんは検診の恩恵を受けられたわけですが、日本ではがん検診を受けている人は、全体の2割くらいしかいません。欧米は約8割です。

立花 欧米では、国が安くできるように補助を出しているとか、企業がある程度負担しているとか、政策的に取り組んでいるということですか。それにしても、8割という数字は高いですね。

中川 日本が低過ぎるのです。韓国は53パーセントですから。

立花 韓国では、ある年齢に達した人、ある層の人は、がん検診を受けろということになっているのですか。

中川 そうです。韓国では政府がスポンサーのがん検診のCMが、しょっちゅう流れています。また、韓国は国民が総背番号制で把握されていますから、誰ががん検診を受けたか、受けていないかが、すぐにわかります。保健所に行くと、その一覧表がコンピュータからすぐに出てきます。あとは、検診を受けていない人に電話するだけです。日本は総背番号制になっていませんから、いつまでたっても××台帳のようなものを見てやるしかありません。

学校教育での保健体育は保健と体育に分離すべき

立花 それは要するに費用の問題ですか。

中川 基本的には、日本人が死を忘れているということです。日本人の多くは死を身近なものとして感じなくなっています。核家族化が進み、若い世代は死を間近に見ることがなくなっています。また、お年寄りの85パーセントは病院で亡くなっています。つまり、歳を取って死ぬということは、病院に隔離されて��ぬ、ということになっています。死が人間のこころにも、生活の中にもなくなっている。

日本人が死のイメージを持つとすれば、がんになることぐらいです。しかし、死が身近なものではなくなっていますから、多くの日本人は、がんは自分には関係ないことだ、と思っている。ただ現実は、生涯の発がん率では、日本人の半分ががんになる時代です。男性は6割近くががんになる。もはや生涯のうちにがんにならない人は、マイノリティになりつつあるのです。しかし、多くの日本人は自分はがんとは関係ないと思っている。ですから、がん検診に行くという意識が希薄なんです。

立花 死が身近なものではなくなったということと、がん検診に行く人が少ないことが、どこかでつながっている。

中川 そういうことです。本来、2人に1人ががんになるということは、学校で教えるべきことです。しかし、学校教育の中でがんのことはまったく教えていません。「保健体育」が、事実上「体育体育」になっている。保健体育で、がんを教えることはまずありません。学校教育で保健と体育は分離すべきです。

立花 ああ、言われてみると、そうかも知れませんね。

中川 あるデータでは、学校の先生の中で、いちばんタバコを吸うのは保健体育の先生だということです(笑)。要するに、体育会系の先生がタバコを吸う。保健に対する自覚が足りないのです。それから、中学校の教科を所管するのは、文部科学省の初等中等教育局ですが、なぜか保健体育だけはスポーツ・青少年局なんです。

立花 えっ、そうなんですか。

がんの知識を持っていない中学校の保健体育の先生

中川 私の感覚としては、昔の教練が今の保健体育なんですよ。保健体育の教科書は開けても開けなくてもいいことに事実上なっています。立花さんの時代からそうだったと思います。

立花 そういえば、保健体育の教科書を開いた覚えはないですね。今の教科書には、がんの話は書いてあるんですか。

中川 書いてあります。学校の保健体育の先生は、基本的に体育の先生です。雨が降ったら、教室で保健体育の教科書を開くことがあるかもしれません。しかし、残念ながら、彼らは保健にあまり関心はないし、知識もあるとは言えません。

たとえば、子宮頸がんはヒトパピローマウイルスというウイルスの感染が原因です。このウイルスはどこにもいるウイルスで、女性の80パーセント以上が感染します。ただ、それを防ぐワクチンがあり、そのワクチンは、性交渉をする前の中学生のころに接種する必要があります。イギリスやオーストラリアなどでは、中学時代に学校でほぼ全員に無料で接種します。ヒトパピローマウイルスにもいろんな種類がありますから、そのワクチンがすべてのウイルスに効くわけではありませんが、子宮頸がんの危険性は30~40パーセントに軽減されます。

立花 確か、そのワクチンは日本にも入ってきましたよね。

中川 日本では昨年秋に認可されましたが、全額自費負担で、5万円くらいかかります。しかも、ワクチンの接種を受けているのは、ほとんど20代以上の人たちです。もっと若いときに接種すべきなんです。学校では先生がこのワクチンの有効性を教えることができないのです。

立花 えっ、教えられない?

中川 知識がないのです。知識がない上に、性教育とも関連しますから……。中学校の教育の中では、受精と出産は教えますが、その前段階の性行為は教えていません。ですから、矛盾があるのです。中学校の保健体育の先生に、「ワクチンで子宮頸がんを予防できることを知っていますか」いうアンケートを取ったら、25パーセントの先生しか知らなかった。

手術と放射線治療の治癒率はほぼ同じ

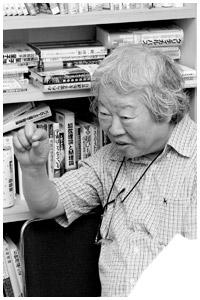

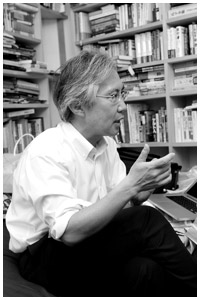

話に熱が入るあまり立ち上がって語る「がん検診の伝道師」と「知の巨人」

立花 さて、中川さんは若いころには予防のことも、生と死のことも、あまり考えなかったそうですが、何がきっかけで、そういうことを考えるようになったのですか(笑)。

中川 私は放射線治療が専門です。若いころから、ピンポイントで放射線を当てる高精度放射線治療を行ってきました。そもそも放射線はがん細胞にだけ100パーセント当てることができれば、無限大にかけられるものです。そうすれば、副作用はゼロで絶対に治ります。26年前にはそれは無理でしたが、26年間ずっと研究してきた結果、それが随分現実的になってきました。

放射線で焼くと言いますが、1回で2グレイ(一般的な1回の照射線量)かけたときに、患部の温度は何度上昇するかと言えば、2000分の1度に過ぎません。本来、放射線治療は非常に楽な治療なのです。たとえば、広島、長崎で被爆してやけどを負い、ケロイドができた方たちが、放射線によって何度皮膚の温度が上がったかと言うと、大体1000分の1度です。つまり、やけどと放射線はいっさい関係がありません。

立花 あれは熱風のせいですか。

中川 爆発による熱風です。しかし、放射線でやけどを負ったと思っている人が多いのです。放射線そのものの影響は、実はそれほど大きくはない。ですから、放射線治療は体調のすぐれない末期がんの患者さんにも使えるのです。がん治療における手術と放射線の治癒率は、多くのがんでほぼ同じですが、日本ではこれまで、伝統的に手術を行うことが多かったのです。

たとえば、子宮頸がんの場合、日本では7~8割が手術です。欧米の場合、7~8割は放射線です。治癒率は同じですから、どちらを選んでもいいのですが、日本では圧倒的に手術が多いのです。逆に、末期の患者さんには手術や抗がん剤は難しいために、放射線治療がかなり行われてきました。

私は今でも、高精度放射線治療を緩和ケアの一環としてもやっています。あらゆるがんの、早期の患者さんから末期の患者さんまで、広い範囲のがん患者さんと向き合います。そうすると、がんにならないに越したことはないが、なったとしても、早期なら治しやすい、それには検診による早期発見が望ましい、と痛切に感じるわけです。

多くのがんを診ていると生き死にの問題に行き着く

立花 26年間、いろんながんに向き合っている間に、予防、検診の必要性を痛感し、さらに生と死の問題に至った、ということですね。

中川 はい。がんが治ったとしても、人はやがて死ぬという、当たり前のことに思い至ったのです。多くのがん患者さんを看取ったりしていますと、どうしてもそういう生き死にの問題に行き着かざるを得ないのです。

先ほど申し上げたように、日本でがん検診を受けている人は2割、欧米は8割です。がん検診で早期発見したほうが絶対に得なんです。しかし、日本人はがん検診を受ける人が少ない。その背景には、日本人が死を忘れているということがあるような気がするのです。それは個人のレベルでも、国のレベルでも言えると思います。

日本では、早期がんを見つけるための仕組み、つまりがん検診があまり行われませんから、がんと診断された人の中で、進行がんの人が多いはずです。その結果、欧米ではがん死亡は減っていますが、日本では増えています。先進国の中で、がん死亡数が右肩上がりに増えているのは、残念ながら日本だけです。

立花 えっ、そうなんですか。日本だけ!

中川 年齢調整死亡率で見ると、日本も減っています。さすがにいろんな薬が開発されてきましたから、がんで亡くなる率は下がっています。ただし、現在、がんで亡くなる方は年間34万人を超えており、この数は戦前から一貫して増えています。

高齢者が元気な以上がん死を減らしたい

立花 日本でがんで死ぬ人のうち、いわゆる天寿がん的な領域に入るがんで亡くなる人の数は、どれくらいですか。

中川 天寿がんというのは「さしたる苦痛なしに、あたかも天寿を全うしたように人を死に導く超高齢者のがん」と定義されているがんで、亡くなったときにたまたまがんが見つかったというケースもあります。天寿がんで亡くなった人の数は、はっきりしませんが、がん死亡が増えている1つの要因が高齢化にあることは確かです。

立花 問題は高齢化の要因がどの程度あるかということですが、がんは変異の蓄積ですから、年齢が上がればそのリスクが増えるのも当然ですよね。

中川 日本でがん死亡数が増えている要因の、かなりの部分は老化ですが、最近、高齢者が若くなっています。

立花 高齢者が若くなっている?

中川 たとえば、ジャーナリストの鳥越俊太郎さんは70歳です。それに対して、サザエさんのお父さん、磯野波平さんは54歳ですよ(笑)。つまり、長谷川町子さんが1965年当時のイメージで54歳を描くと、ああなる。ですから、年齢調整死亡率が下がるのは当たり前なんです。確かに先進7カ国の中で、日本はトップレベルの長寿国です。しかし、フランスと比べて、大きな違いはありませんよ。だから、日本だけがん死亡数が増えていることを、見過ごすことはできない。高齢者が若くて元気である以上、がん死亡数は減らさなくてはなりません。

同じカテゴリーの最新記事

- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實

- 政治も健康も「あきらめない」精神でがんばりたい 小沢一郎 × 鎌田 實

- 自分を客観視する習性が、がん克服に導いてくれたのだと思います なかにし礼 × 鎌田 實 (後編)

- 人間を診ないロボット医師にいのちを預けるわけにはいかない なかにし礼 × 鎌田 實 (前編)

- 検査しないまま収監されていたら、帰らぬ人となっていたかも知れません 鈴木宗男 × 鎌田 實

- 治ると思ってがんに対峙するのと ダメだと思って対峙するのとでは全然違う 与謝野 馨 × 鎌田 實

- 病気にはなったけど 決して病人にはなるまい 田部井淳子 × 鎌田 實

- 神が私を見捨てないから 難治性乳がんにもへこたれない ゴスペルシンガー・KiKi(ゲーリー清美) × 鎌田 實

- 原稿も旅行もゴルフもできるうちは好きなようにやって生きていきたい 作家・高橋三千綱 × 鎌田 實

- 5年、10年と節目をつけ、少しドキドキしながら、娘を見守っていく 女優/タレント・麻木久仁子 × 鎌田 實