- ホーム >

- 闘病記 >

- がんになった著名人 >

- スペシャルインタビュー

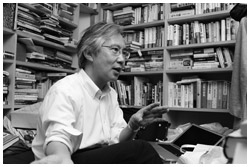

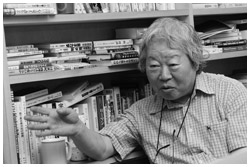

がん闘病中の「知の巨人」VS「がん検診の伝道師」 がん徹底対論・立花 隆(評論家) × 中川恵一(東京大学病院放射線科准教授)

がんになったお陰で、人間の存在についてより深く考えるようになりました

ここからは、いよいよ佳境に入り、がんをいかに受け容れるかという話に及んだ。 東大病院放射線科准教授として、多くのがん患者さんと向き合ってきた中川さんは、「死ぬなら、がんで死にたい」と言い、 現在、がん患者として闘病中の評論家の立花さんは、「緩和ケアはがん治療の最初の段階から必要だ」という中川さんの考え方にシンパシーを示した――。

子宮頸がんの死亡は減少中だが20~30歳代では増加中

立花 先ほど、基本的にがんは老化が原因だが、日本の高齢者は元気だから、がん死亡者数の増加に歯止めをかけたい、というお話をうかがいました。

中川 たしかに、がんは老化が大きな要因ですが、そうではないがんもあります。たとえば、乳がんのピークは40歳代後半です。乳がんは女性ホルモンの刺激で増えますから、乳がんの治療ではホルモンの分泌を抑えます。昔は、そのために卵巣を取ったりしました。しかし、女性は50歳ぐらいで閉経を迎えます。そうすると、女性ホルモンという乳がんのエサが無くなりますから、乳がんは50歳前にピークを迎えるのです。

また、子宮頸がんのピークは30歳代後半です。子宮頸がんの原因である、ヒトパピローマウイルスというウイルスは、性行為によって感染します。ですから、子宮頸がんは性行為にアクティブな世代に多いのです。最近、子宮頸がんが減っているのは、性行為の前にお風呂に入るようになったことも理由の1つです。しかし、20~30歳代では子宮頸がんは増えています。

立花 性行為にアクティブな年代になってからワクチンを打っても遅い?

中川 大人でも意味はありますが、中学生の頃に接種すべきです。子宮頸がんは、若いときにワクチンを打ち、定期的にがん検診を受けていれば、死ぬことはほとんどなくなります。ワクチンによって6~7割の方は子宮頸がんに罹らなくなりますからね。残る3~4割の方も早期に発見すれば、治すことができます。ただ、現実には、日本で毎年3500人が子宮頸がんで亡くなっています。欧米では子宮頸がんは”過去”のがんになっているんですけれどね。

立花 日本人が生と死の問題を真摯に受け止めるようになれば、予防接種も定期的ながん検診も広まり、がん死亡者数を減らせるわけですね。

死に方を選べるならがんを選ぶ

中川 いずれにしても、がんという病気で死ぬ可能性があることを、まず認めて、がんのことをよく知ることが大切だと思います。そして死を見つめることです。立花さんの『臨死体験』という本には、死のリハーサルということが書かれていました。私は臨死体験は脳の中の出来事だと思いますが、死を考えることは大事なことだと思います。私は現在、『週刊新潮』で「がんの練習帳」という連載を持っています。本当は「死の練習帳」というタイトルにしたかった。がんという病気が持つ、死のリハーサルという側面を訴えたいと思ったのです。

立花 がんのお医者さんがよく、「死に方を選べるとしたら、がんがいい」と言いますよね。しかし、緩和ケアがしっかりしていなかったら、イヤでしょう。

中川 イヤです!

立花 やっぱり(笑)。緩和ケアがあって、はじめて「がんで死んでもいい」と思える。

中川 そう。がんはちゃんと症状を把握してケアしていけば、最期まで普通の生活ができる。アメリカ人も「心筋梗塞で死ぬのはイヤだ。がんで死にたい」と言う人が多いですよ。

立花 なぜ心筋梗塞はイヤなんだろう。痛いからですか。

中川 いや、ピンピンコロリだからです。

立花 ピンピンコロリなら、いいじゃないですか。

中川 いや、死ぬまでの時間がない。人生の仕上げができないのです。アメリカ人は誕生日が来るごとに、遺言を書き換えたりします。死ぬときのことを常に考えています。しかし、日本人はピンピンコロリを望む人が少なくありません。がんで苦しみたくないと思うからです。「なぜ死は怖いか」というアンケートのデータがあります。1位は「死ぬのは苦しいから」です。つまり、死のプロセスが苦しいから、怖いと思っているわけです。自分という存在が無くなるという実存的な不安は、それより下位です。痛みの苦しさを取ってあげたとき、はじめて本来的な死の恐怖を感じるようになる。

40歳代のはじめ心筋が少し死んだ状態に

中川 立花さんはNHKの番組の中で、冠動脈が細くなっているという不安を述べていらっしゃいましたが、あれは大丈夫でしたか。

立花 私は大学時代、陸上部でハイジャンプをやっていたので、心臓は人の何倍も強かったんです。

中川 ハイジャンプ! すごい! でも、冠動脈が細くなっているというのは、気をつけたほうがいいですね。心筋梗塞の場合は突然死ですから。

立花 そうなんですよね。40歳代はじめに、1度、トルコの山中で心臓にものすごい負担をかけたことがあって、一晩苦しみ続けたことがあるんです。そのときから急に心臓が弱くなったんです。それまでは何と言うこともなく山登りをしたり、運動をしたりしていたんですが、その日から、心臓に負担をかけることが、まったくできなくなったのです。おそらくあの時、心筋の一部が死んだのでしょう。後に心臓の本を読んで、あの時起きたことは心筋梗塞による狭心症に違いないと思っています。それ以来、心臓に負担がかかることは一切していません。出来ないからです。

中川 以前から心筋梗塞の不安を抱えていた、それに加えて、もう1つがんという病気をなさって、アメリカ人が言う2大死因を抱えられたわけですが、死ぬならどちらがいいと思われますか。

立花 それはやはり、先ほどの緩和ケアの話になりますよね(笑)。

モルヒネの使用量が少ないのと放射線治療が少ないのは同根

立花 緩和ケアと言えば、先進国の中で、日本だけモルヒネの使用量が異常に低い。

中川 1人あたりの使用量は、アメリカと比べて20分の1です。

立花 その異常な差はどこから生まれているのか。おそらく、日本の警察が麻薬取り締まりを厳しくするために、麻薬中毒の恐怖と麻薬の反社会性を強調し過ぎ、麻薬は絶対悪という観念を日本人の頭に刷り込み過ぎてしまった。

中川 そうです。そのことと死ぬということを認めない死生観がマッチすると、身体に悪いものを入れたくない、という考え方になる。日本では放射線治療ががん患者さんの25パーセントにしか行われていませんが、欧米では6割以上に放射線治療が行われています。それも、モルヒネの使用量が少ないのと同根です。日本人には、永遠に保ちたいこの身体に、麻薬や放射線のような良くないものを入れたくない、という感覚がある。放射線については、広島、長崎に関する誤解もあります。

立花 それはものすごくある。原爆の放射能と医療用の放射能とでは強度のレベルが何十ケタも違うのに同一視されている。

中川 こういうデータがあります。膵臓がんの末期で激痛に苦しんでいる患者さんに、痛み止めの薬剤を投与する人と、プラセボを投与する人に分けて、どちらが長生きするか調べたところ、長生きしたのは痛み止めを投与した患者さんだった。痛みが取れれば、長生きするに決まっています。

立花 日本人にはマゾヒスティクな心性があって痛みに耐えることが病人として正しい生き方みたいに考える人が少なくない。

中川 普通、指を切ったら痛いです。これは指を切らないように、わざわざ痛くしている。この痛さにはサインとしての意味がある。しかし、がんの痛さにはサインとしての意味はまったくありません。前々号で述べたように、その痛みは、クレバーながん細胞が破骨細胞に働きかけて、自分の住処を骨の中に造り替えているためです。ですから、がんの痛みは痛み止めで取ったほうがいい。

本来は「治す」より「癒す」がベース

立花 緩和ケアに対するネガティブなイメージの1つに、病気と闘うことは苦しい、その苦しさに耐えないことは、病気に敗北することだ、という意識がありますよね。

一昨年、肺がんで亡くなった筑紫哲也さんがそうでした。あの人は、緩和ケアは敗北だと考え、最期の最期まで拒否していたようです。しかし、がん対策基本法ができて以来、緩和ケアは日本のがん治療の中で重要な柱に位置づけられていますね。

中川 はい。緩和ケアは医療の基本です。特に私たちが従事している西洋医療は修道院からスタートしています。修道院が行き倒れや貧者のケアをしたのが、西洋医療の原点です。そこに専門職の医師が入っていったのです。つまり、ケアというベースの上に、最近になってキュア(治療)が加わったわけです。

治癒という言葉は「治す」と「癒す」から成り立っています。根本的には医療のベースは「癒す」なんですが、いつの間にか逆転して、「治す」がメインになってしまった。アメリカのテレビドラマ『ER(救急救命室)』の中では、女医とナースが同等の立場で仕事をしています。それだけ癒すことの重要性が認識されている。

日本では、看護師は「おたんこナース」です。全体的にケアが軽視されています。

立花 国立がん研究センターのマニュアルを読むと、広義の緩和ケアが、がん治療の最初の1歩から必要だ、と書いてあります。しかしそういう考えが一般には広がっていない。

中川 いま広がりつつあります。これから多死社会に向かいます。現在、年間の死者は115万人ですが、25年後には170万人になり、生きている時間の有限性を意識せざるを得なくなります。医師も緩和ケアを重視する方向に向かわざるを得ません。

人格、教養を含めた総合力が求められる医師

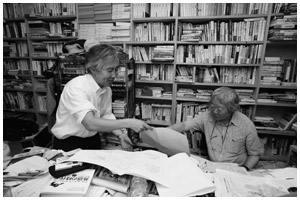

資料を見せながら立花さんに説明をする中川さん

立花 自分が担当する患者さんが亡くなって、敗北感を感じたことはありませんか。

中川 私はなかったですね。私は若い頃から、がんの患者さんしか診ない医者でしたが、毎日患者さんと会っているわけですから、ある日突然、患者さんが亡くなるということはない。予測がつきます。26年前は、まったくがん告知はしていなかったわけですが、最近は余命まで告知します。その意味では、患者さんの亡くなる時期は、ある程度予見できますから、亡くなったときの敗北感はありません。

ただ、告知をし始めた頃、40歳代の方に「もう治りませんよ」と告知をしたところ、翌日、病室で首吊り自殺をされたことがありました。そのときはショックでした!若いときは未熟ですから、はっきり告知することが患者さんのためだ、と考えていました。最近は、ゆっくりと告知するように努めています。

立花 がん告知が一般的になったと言っても、患者さんはさまざまですから、告知の仕方は難しいと思います。

中川 その方の心の奥が読めなかったのは、私が未熟だったからです。告知は一種のアートです。伝える技術ですね。患者さんの言葉や態度をきちんと受け止めるには、医師側にもそれなりの人生経験が大事です。

立花 がん告知の問題1つ取ってみても、医師には人格も教養も含めた総合力が求められている、ということですね。

中川 昔は日本人の死因の1位は脳卒中で、その死に方はピンピンコロリでした。今はがんがトップですから、死ぬまでに時間がかかります。余命を告知されながら生きることは、死生観がしっかりしていないと、苦しい。しかし、腹をすえれば、残りの時間を有効に活かすこともできる。そういう意味では、がんはいい病気だと、思います。

立花 いやぁ、ホントですよね。ぼくもがんになったお陰で人の生死について、人間の存在について、より深く考えるようになりました。がんになる前の自分はすごく浅薄な人間だったなと思います。

同じカテゴリーの最新記事

- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實

- 政治も健康も「あきらめない」精神でがんばりたい 小沢一郎 × 鎌田 實

- 自分を客観視する習性が、がん克服に導いてくれたのだと思います なかにし礼 × 鎌田 實 (後編)

- 人間を診ないロボット医師にいのちを預けるわけにはいかない なかにし礼 × 鎌田 實 (前編)

- 検査しないまま収監されていたら、帰らぬ人となっていたかも知れません 鈴木宗男 × 鎌田 實

- 治ると思ってがんに対峙するのと ダメだと思って対峙するのとでは全然違う 与謝野 馨 × 鎌田 實

- 病気にはなったけど 決して病人にはなるまい 田部井淳子 × 鎌田 實

- 神が私を見捨てないから 難治性乳がんにもへこたれない ゴスペルシンガー・KiKi(ゲーリー清美) × 鎌田 實

- 原稿も旅行もゴルフもできるうちは好きなようにやって生きていきたい 作家・高橋三千綱 × 鎌田 實

- 5年、10年と節目をつけ、少しドキドキしながら、娘を見守っていく 女優/タレント・麻木久仁子 × 鎌田 實