- ホーム >

- 闘病記 >

- 医師ががん患者になったとき

患者の視点を持った医師が語る「これだけは言いたい」

信頼できる医師に囲まれ、治療法に迷いはなかった

竹原靖明さん

「ぼくは外科医として多くの人の胃を切除し、術後は『一度にたくさん食べず、何食かに分けて食べなさい』とアドバイスしてきました。しかし、自分が胃を全摘してみると、そんな簡単なものじゃないなあと思いましたね」

と語るのは、現在、新横浜ソーワクリニック・横浜総合検診センターの所長をつとめる竹原靖明さん(74歳)だ。

竹原さんが胃がんを発見したのは96年3月。忙しさにかまけ、定期的に受けていた胃の内視鏡を2年ほどサボっていた。

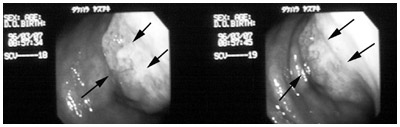

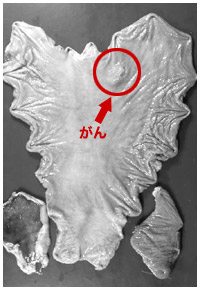

そこで、36年間つとめた関東中央病院(東京都世田谷区)を退職する直前に、人間ドックに入る暇はないからと受けた胃の内視鏡検査で、食道から胃につながる入り口のところ(噴門部)にがんが見つかった。精密検査をすると、早期の段階を少し超えた進行がんだった。

翌月、関東中央病院で胃と、リンパ節郭清のために脾臓を摘出。さらに、胃を全摘(全部を摘出)すると術後に胆のう炎や胆石が起きやすく、重症化しやすいことから胆のうも切除した。リンパ節は万全を期して60個以上切除。10時間を超える大手術となった。

竹原さんはこの大手術に当たって、転院も考えずセカンドオピニオンも得ていない。当時、副院長にして画像診断部長だった竹原さんが他病院で手術を受けたら、病院の外科医師たちの立場がない。つまり、選択の余地はなく、それは医師ならではのマイナスのように外部の人間には思えるが、

「自分自身、内視鏡画像を見たとたん、がんのできた場所からいって胃は全摘せざるを得ないだろうと覚悟しました。周囲の人はいろいろ気づかってくれましたが、一緒に仕事をしてきた医師たちの技術と人柄に全幅の信頼を置いていたので、迷いはまったくなかったですね」

事実、手術に時間がかかったのは、リンパ節郭清を丁寧におこなってくれたためで、竹原さんは問題なく5年生存の壁をクリアし、8年過ぎた今日、「ひとまず完治」の平穏な日々を送る。選択の余地がなかったのかもしれないが、その治療は正解だったのである。

胃の内視鏡検査で発見されたがん

胃全摘の患者さんに「好きなものを食べて」と言いたい

それでも術後を振り返り、予想を超えて大変だったと語るのが、冒頭でふれた食事とおなかのトラブルだった。4月に手術、5月に退院。7月から第2の就職に当たる現在の検診センターに、週2日の現場復帰。10月からは中央区にある検診センター所長も兼務して、フルタイム勤務となる。その通勤で泣かされたのが、おなかのトラブルだった。

「食べる習慣は子どもの頃から培われたもので、簡単に変えられないんですね。ぼくは昔から早食いで、しかも、食べ物を残したら作った人に失礼という文化��中で育ちました。だからつい食べ過ぎ、七転八倒の苦しみを味わいました。それでも、『これしか食べていないのに』という量で急に腹が痛くなり、せっかくすわれた通勤電車を途中下車して、トイレにとびこむ羽目に。途中駅のトイレは位置も内装も、ほぼ記憶していました」

そんな体験から、外科医として勤務していた頃の患者への説明は、紋切り型できめ細かさに欠けていたと反省する。

「ぼくはもともと油の濃い食べ物が苦手でしたが、今はほとんど食べません。でも、胃を全摘した患者さんの中には、『天ぷら? 平気平気』という人もいる。よく聞くと、胃を切る前から好んで食べていたものは、だいたい切ったあとも大丈夫。腸が慣れているんでしょうね。だから、もし今患者さんにアドバイスするなら、『数回に分けてよく噛んで』だけでなく、好きな食べ物を聞き、『それを食べたらいいよ、ただし量に気をつけて』と言いますね」

このことに限らず、がんを体験したあと、竹原さんは患者との接し方が明らかに変わったと感じている。患者の悩みを実感するから、よりわかりやすく説明できるようになったし、説明を聞く患者の気持ちの動きにも気を配れるようになった。また、患者に治療を勧めるときも、自分の闘病が「生きた証拠」となって説得力を増した。

患者への説得力が増した。これはがん体験最大の効用

(95年、内閣総理大臣賞受賞。関東中央病院超音波室提供)

がんの手術を受けてよかったと思うことはいくつかある。体重が減って血圧が正常に戻ったこと、足腰の痛みがなくなったこと。「これは冗談ですが」、すでに胃も胆のうもないから、もう胃や胆のうのがんには絶対ならないこと。けれども、いちばん得がたいものを与えられたと思うのは、この患者さんに対する説得力だ。

「胃を切るよう説得しなくちゃならない患者さんに、『ぼくには胃も脾臓も胆のうもないけど、ほらこんなに元気だよ』。というと、ほう、胃なんてそんなもん、胆のうなんてそんなもんですかねって(笑)」

説得力を重視するのは、竹原さんが診断学の第一人者ということと関係がある。竹原さんが超音波診断にかかわったのは1965年のこと。以来、メーカーと共同研究を長く続け、外科医として働きながら日本の超音波診断の発展に尽くしてきた。まさにパイオニアである。事実、後進にがんの早期発見と同時に、発見したがんを手遅れにならないよう、できるだけ早く治療に繋げることの重要さを説いている。自身ががんを患ってよく思うことは、「がんはこわいものだと思っていたが、早めに発見し、ちゃんと治療すれば、必ずしもこわい病気ではない」

当然だがそれは、がんという病気を見くびったということではない。逆に、一人ひとりの患者のことが気になり、さらに真剣に診るようになった。検査にたずさわる医師や技師たちに繰り返しいう。

「がんを見逃したら、その人の人生は激変する。君たちの診断には、患者さんの人生がかかっているんだ。絶対に見逃してはだめだ」

だから、難治の進行がんの人に対しても、こんなふうに説明している。

「がんは予防できません。みのもんた氏がいうように効く食べ物なんか、実際にはないんだよ(笑)。つまり、かかってしまったことに、罪悪感をもったり後悔することはまったくない。そして、早期であっても進行がんであっても、やれることをやりましょう」

深刻な症状の患者さんからすれば、進行がんで5年以上経過している竹原さんがいくらがん体験を話しても、「気楽」に見えてしまうのは残念ながら間違いない。

「それでも、患者さんは親しみを感じ、説明や治療を受け入れやすくなるようです。医師が医師の視点だけでなく、患者という視点をもつのは、それほど意味があるんですね」

復帰10年で引退をと考えるが、がん検診で引っ掛かり、数カ月ごとに定期検診にやってくる患者さんのことを考えると、なかなかその機会をつかめないでいるのが現状である。