- ホーム >

- 闘病記 >

- 医師ががん患者になったとき

患者の視点を持った医師が語る「これだけは言いたい」

難治の進行がん治療という大事を乗り越えて

現在勤めている足尾双愛病院で診療している

「とりあえず助かった。でも5年たたないと、本当によかったかどうかは判断できません。私みたいな3期食道がんの5年生存率は22~23パーセント。楽観できないんです」

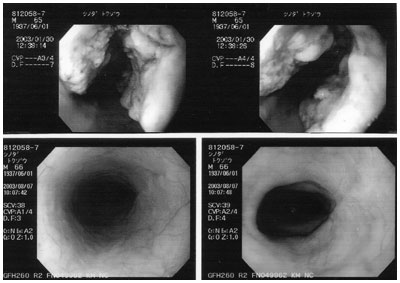

と語る篠田徳三さんは、まず02年11月、2期の喉頭がんと診断され、放射線照射を受けた。このとき、すでにのどの通りにくさを感じ、放射線治療の副作用と説明されていたが、納得できずに友人の医師のところでレントゲン検査をしてもらったところ、10センチにも達する食道がんを発見する。放置すれば余命は4~5カ月と診断される深刻な所見で、「見た瞬間ヒヤリとした」のは喉頭がん治療の2カ月後、03年1月のことだった。

2月から5月にかけて化学放射線治療(抗がん剤と放射線同時併用療法)を受け、5月末に退院。およそ1年間の療養期間をへて今年4月から仕事に復帰し、現在はさいたま市にある自宅から、栃木県足尾市にある足尾双愛病院に週1回車を走らせ、1泊2日間診察を行って帰宅する。なるべく月に一度は健康管理をかねて趣味の山歩きに出かけ、無理をせず体をいたわりながら過ごす日々。だが、いつも頭を離れず神経をぴりぴりさせるのが、再発と転移に対するおそれの気持ちだ。

まさに、難治の進行がんの治療が終わり、自分の今後と終末と人生に思いを巡らせずにはいられないがん患者を、外科医として今現在体験しているのが、篠田さんなのである。

2004年9月には『眠れ!兄弟がん――がんになった一外科医の告白』(文芸社)という著書を出版。ここにもがん発見から治療終了までの経緯と、その中で感じたこと、考えたことが凝縮されている。それはがん体験のない人間にとっても十分心打つ闘病記だが、同じような難治の進行がんに苦しむ患者さんなら、「そうそう、そうなんだ!」と膝を打ちたくなるのではないかと思われるエピソードが満載されている。

たとえば、のどがゲーッとなるために内視鏡を入れられず、入院・全身麻酔で生検を行ってもらったこと。抗がん剤の激烈な副作用に苦しみ、自身の性格を恨んだこと。

《私は意気地なしなのである。今回はじめて患者の身になって、自分がいかに小心かを再確認した。注射を受ける時も、薬の作用を知っているので、注射の作用が現れるのを今か今かと待っている。心臓がドキドキして最悪の時は心悸亢進や頻脈をきたしてしまう》

治療の第1クールを終えて一時退院したものの、中心静脈注射の刺入部が気になって入浴もできなかった。食道の狭窄が改善したにもかかわらず食道が過敏になり、ウナギの蒲焼きに骨があったかどうか奥さんと口論になった……。治療を熟知しているはずの外科医でも、検査や治療や副作用はこんなにつらいのか。なーんだ、シロウトの「私」がつらいのは当たり前だ。と思えて、なんだかほっとした気持ちになってしまった読者も多いのではないだろうか。

元外科医にもかかわらず手術を選ばなかった

闘病に当たって、具体的に参考になる記述も多い。化学放射線治療の体験記が少ないことが、執筆の最大の動機になったと篠田さんは前記に書くが、事実、生活の質(QOL)から「手術より優れている」と一般に考えられているこの療法に、実は相当の苦しみや副作用や後遺症がともなうことも明言されている。だからこそいっそう、「切らなくてよかった」という篠田さんの述懐は、大きな意味をもっている。

そう、篠田さんは外科医だったにもかかわらず、まず手術を選ばなかった。正確には、日一日進行するがんの増殖速度に恐怖して、早く何とかしたいと手術するつもりでいた。しかし、医師である長男夫婦、長女夫婦が静かに誘導するようにして、篠田さんに化学放射線治療を選ばせ、同時に、この治療に実績のある国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)に転院させてしまった。内科医師の長男からすると、手術は合併症の危険性が高く、後遺症も心配され、まさにQOL的に選んでほしくない治療だった。篠田さんは言う。

「患者は自分で勉強して、知識をもたなければいけない。これは自分ががんにかかって痛感したことです。でも、患者、特にがん宣告を受けて混乱している患者に、あれこれ調べる余裕はないんですよ。ですから、家族や周囲の協力がどうしても必要です。

最近よく言われるセカンドオピニオンや転院も、主治医に言い出すのはけっこう勇気がいりますが、家族や友だちが動いてしまえばそれですむ。私の場合も、私の知らないところで子どもたちが決めてしまったわけですが、結果としてとても感謝しています」

治療は月~金の週5日間で3週間、放射線照射を行ない、初めの2週間は代謝拮抗薬の5-FU (抗がん剤)を併用。毎週月曜日には抗がん剤のシスプラチンも点滴し、全体を1セットとして終了後に2週間休む、という形で、まず2セットが進められた。続いて、シスプラチンの倍量を1日、5-FUの倍量を5日間連続点滴という治療が、3週間の休みをはさんで2セット行われ、これで終了に。

この間、照射を受けた放射線は60グレイに達し、2カ月前に行われた喉頭がんへの照射もふくめると、篠田さんはわずか半年に127.5グレイもの放射線を浴びることとなった。「私は完全な被爆者となる」と、彼は著書にも記している。

覚悟していたとはいえ、副作用は激烈だった。食欲不良、吐き気、口中の苦味と灼熱感、味覚障害、口内炎、歯肉炎、のどの痛み、咳、たん、足のしびれ、涙目、めまい……。特に、味覚障害は最後まで残り、篠田さんをおおいに苦しめた。

それらの緩和のために医師や看護師が奔走してくれることを感謝する一方、この体験を通して、篠田さんは難治の進行がんという病気の過酷さを痛感する。冒頭で引用したように、これほどつらい治療を乗り越えても、残念ながら食道がん3期に完治は望めない可能性が高い。さらに、再発・転移が見つかった場合も、打てる手はあまり多くない。

外科医としてその現実を深く理解しながら、篠田さんは多くのことを考える。それを語る言葉はさまざまな実感とヒントに満ちている。

最期まで看取らないならがんは告知してはいけない

たとえば、再発・転移が見つかったとき、どう覚悟するか。

「私の場合、再発・転移しても、これ以上放射線がかけられません。ですから、局所的にがん細胞が見つかったら内視鏡で取り、広範だったらあとはいじらず、静かに衰弱して終わりたい。ホスピス、もしくは在宅ケアのお世話になるのではないかと思います。

食べものの道を確保する救済手術という手術もあるのですが、とても予後が悪く、受けるつもりはありません」

それに関連して言いたいのは、家族や医師が「できるだけのことを」と願い、治療を続けることが、逆に患者を苦しめる場合も多いということ、そして、治療の可能性が途絶えた進行がんに対して、日本の医療は救いの道をもたないということだという。

「がんは治る病気になったと言われますが、それはあくまで早期がん。その一方、進行がん、末期がんで手の施しようのない人がたくさんいる。それに対して、みんなあまりものを言いませんね。目をふさいでいる感じ。しかも、そうした患者さんほど気の毒で、入院していても医師、看護師、家族までが会いに行く回数が減ってしまったりする。がんはやっぱり、悲惨で残酷な病気ですよ」

だから、これからは進行がん、再発がんの患者をどう看取っていくかが、社会としての課題だと思うのだそうだ。

「やることは全部やりました、さようならというのが、いちばんだめですね。宗教でも代替療法でも、心の平和が得られるものなら何でもいいんです。医療の世界でも、そうした癒しを提供できるよう、医療関係者を教育していくことが必要だと思います。がんは告知したら、最後まで看る。そうでければ、告知すべきではないとまで思います」

つらいことの多い日々の中で、最も心の支えになったのは、数多い闘病記だったという。

「これは本当に励まされました。私以上に闘病記を読んだ人間はいないと思いますよ。上手に生きているところは参考になるし、だめな生き方でも反面教師になります。今、ぜひほしいのは、早期がんではなく進行がんで長く生きた人の闘病記です。そういう方のインタビューを、がんサポートにもたくさん載せてくれませんか?」

今は1週間に2日の勤務を「ほどよい」と感じ、月に一度の山歩きを妻と楽しむ。失った味覚も戻り、8月には友人と夢中で話していて、初めてジョッキ2杯をあけた。かつては何より好きだったお酒も、これでいよいよ楽しめるようになったと言う。

何より、明日のことはわからないから、今日出来ることを今日、ベストを尽くしてやっていきたいと、篠田さんは穏やかな顔で締めくくった。