- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

メラノーマ(悪性黒色腫)、血管肉腫の治療が大きく変わる

臨床試験で現れていない副作用が発現

また、効果が得られる一方で、問題点も明らかになってきているという。

「オプジーボでは、臨床試験では出ていなかった副作用が、数多く現れています」

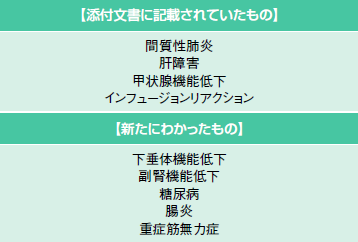

オプジーボの添付文書にも記載されている主な副作用は、間質性肺炎、肝障害、甲状腺機能低下、インフュージョンリアクション(アレルギー反応)の4つである(表4)。それら以外に、実際の治療で使われ始めてから問題となっているのが、下垂体機能低下や副腎機能低下、糖尿病、腸炎、重症筋無力症などである。

「免疫機能を高める作用を持つ薬だけに、免疫機能が暴走すると、様々な場所に影響が現れてしまいます。どのような人にどのような副作用が出るかは全くわかっていないので、患者さんにも重々注意をしていただき、早期発見に努めるしかありません」

オプジーボは、腎がん、非小細胞肺がん、食道がんでも臨床試験が進んでいる。だが、「安易に使うべきでない」と、吉野さんは警鐘を鳴らす。

「日本で開発された、世界でもまだ経験が積まれていない薬だけに、今後も予想もしない副作用が出てくる恐れがあります。副作用を管理できる体制で使っていくことが重要です」

新薬普及のカギは副作用マネジメント

今後の課題は、「副作用のマネジメントです」と吉野さんは言い切る。例えば、ゼルボラフでは、高い確率で薬疹が出ることが知られている。

「一般的に、皮膚科医は薬疹が出たらその薬の再投与は勧めません。スティーブンス・ジョンソン症候群といった重篤な症状になることを恐れるためです。でもこれからは、例えばゼルボラフの効果が出ているのに薬疹が出たらどうするのか。それを考えていく必要があります」

実は、ゼルボラフを使って薬疹が出たとしても、減量や休薬をして症状が落ち着いたら再度投与できるという、減量・休薬基準がある。

「ただ、皮膚科医は一度発疹が出ると、なかなか再投与に踏み切れない場合が多いのです」

だから、患者さんも、「減量・休薬基準」があることを知っておいたほうがいいと話す。副作用が現れたとしても、そこで治療が終わりではない。���作用を管理しつつ、治療を進める方法がある。メリットとリスクを考え合わせつつ、主治医と意思疎通を図り、判断していくことが必要だ。

生存率が大きく向上した血管肉腫の治療

血管肉腫は、高齢者の頭部に発生することが多い病気である。初期はあざや内出血のように見える。毛髪に隠れた部分に発生することが多いため気が付きにくい。

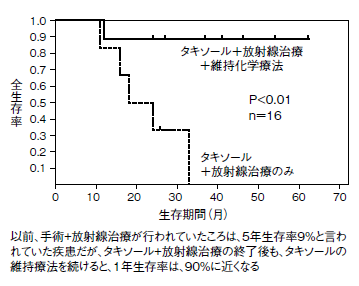

これまでの血管肉腫の治療法は、患部を切除してそこに皮膚を移植し、放射線を照射するというものだった。だが、治療成績は非常に悪く、1年以内に転移を起こして亡くなる方がほとんどだった。

「血管肉腫は、血管の内側の組織ががん化する病気である。そのため、血管を通って全身にがんが広がる恐れがある。だから、血管肉腫の本当のターゲットを、眼に見えているがんだけでなく、全身に広がったがん細胞としたほうがよいのではないか」

British Journal of Dermatology 171, 1493–1500, 2014)

そうした考えから、現在では、放射線治療と化学療法を組み合わせた治療を行う施設が増えてきている。

この治療法の成績は非常によく、「7~8割の方が平均で1年半を超えて生存しています」と吉野さんは話す。4年を超えて治療を受けている方もいるという(図5)。

血管肉腫に対する放射線治療は、1日2グレイ(Gy)の照射を7~8週間行う。最終的に、総照射線量は70Gyという、治療に使う最大限の量を照射する。

同時に化学療法も開始する。基本的には、週1回の*タキソール投与を3週間連続して行い、1週休むというペースで投与する。化学療法は、血管肉腫が悪化しない状態を維持するために、継続的に続けていく必要がある。

この治療法が普及していくにつれ、最近は血管肉腫では手術をしないという考え方が主流となりつつある。だが、まだ施設によっては手術を行っているところもあり、治療の考え方は施設により異なる。非常にまれな病気だけに、標準療法が確立されていないのだ。希少疾患であるからこそ、患者さんも、情報を得ることが重要である。「セカンドオピニオンもぜひ受けて欲しい」と吉野さんも勧める。

*タキソール=一般名パクリタキセル

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版