- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

進行非小細胞肺がんに対する 抗PD-1抗体オプジーボの効果

治癒の可能性も感じさせる生存曲線

この臨床試験結果には、ただ生存期間が延長しただけではなく、がんが治癒するかもしれないという驚きがあるという。

「発表されたオプジーボ群の生存曲線を見ると、最後のほうが水平に近くなっています。進行再発の非小細胞肺がんに対する薬物療法ですから、生存曲線はじわじわと下がり続けるのが常識で、タキソテール群の曲線はそうなっています。ところが、オプジーボ群のほうは、ほとんど下がらなくなってしまいます。そのまま治癒してしまうのではないか、という可能性すら感じさせる結果になっているのです」

もちろん、それについては、今後の追跡結果を待つしかないわけだが、生存曲線が従来の治療薬と大きく異なっていることは間違いないようだ。

「肺がんのような固形がんは、基本的には薬では治らないとされているわけです。もし、このまま治癒してしまう人が現れるとすると、『非小細胞肺がんの2次化学療法の標準治療が変わる』というだけの話ではなく、『がんの治療が変わる』という話になってきます」

そうした可能性も秘めている臨床試験結果なのである。

重い有害事象が少なく 使いやすい治療薬

優れた効果が期待できることはわかったが、有害事象(副作用)についてどうなのだろうか。前述した057試験、017試験では、有害事象についても報告されている。

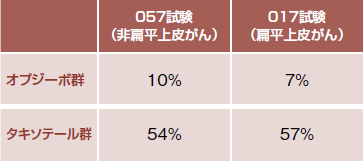

有害事象の程度は、グレード1~5(5は死亡)で評価されるが、重篤な有害事象とされるグレード3以上の発生率で、大きな差があることがわかった(表4)。

非扁平上皮がんを対象とした057試験では、グレード3以上の有害事象が発現した割合は、タキソテール群では54%、オプジーボ群では10%だった。

扁平上皮がんを対象とした017試験では、タキソテール群では57%、オプジーボ群では7%という結果だった。

どちらの試験でも、重篤な有害事象が現れる割合は、オプジーボ群のほうが大きく下回っていたのである。

「オプジーボでは、従来の治療薬で現れるような有害事象は、ほとんど現れません。強い吐き気が起こることもないし、脱毛もありません。

ただ、免疫を抑制する機能を阻害する薬剤なので、免疫に関係する有害事象には注意する必要があります。自己免疫疾患に似た症状が出てくるこ���があるのです。重篤な有害事象が現れる割合は低いのですが、今までの薬剤とは違う副作用管理が必要になるといえます」

この点に関しては、十分な注意が必要となるようだ。

日本の臨床試験でも同様の結果が出ている

今年のASCOでは、日本で行われた進行非小細胞肺がんに対するオプジーボの臨床試験結果を、西尾さんが発表している。

「海外で行われた第Ⅲ(III)相試験で、オプジーボがタキソテールよりも生存期間を延長するという結果が出て、標準治療が変わろうとしています。世界でそのような結果が出た場合、日本ではどうなのか、ということが次に問題になります。

今回発表したのは、比較試験ではない第Ⅱ(II)相試験ですが、非扁平上皮がんと扁平上皮がんに対し、オプジーボで治療を行い、海外のデータとほぼ同様の結果が得られています。この結果から、海外のデータを、そのまま日本人に当てはめてもいいだろうと考えられるわけです」

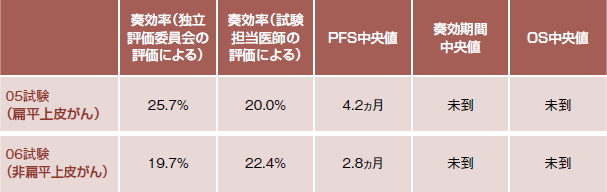

日本で行われた試験の対象となったのは、Ⅲ(III)B期とⅣ(IV)期または再発した非小細胞肺がんの患者さんで、扁平上皮がんを対象としたのがONO-4538-05試験、非扁平上皮がんを対象としたのがONO-4538-06試験である。どちらも1次化学療法を受け、その後進行した人が対象となった。

奏効率、全生存期間、無増悪生存期間、安全性などが調べられた。奏効率については、独立評価委員会の評価による奏効率と、試験担当医師の評価による奏効率が求められている。

その結果、主要評価項目であった独立評価委員会の評価による奏効率は、扁平上皮がんの05試験で25.7%、非扁平上皮がんの06試験で19.7%だった。その他の項目を見ても、海外の第Ⅲ(III)相試験のデータに比べ、日本のデータのほうが、ややよい結果になっている(表5)。

有害事象に関しては、グレード3と4が16.2%の人に現れていた。

数多くの臨床試験が 現在すでに進行中

第Ⅲ(III)相試験で有効性と安全性が証明されたことで、オプジーボのような免疫チェックポイント阻害薬には大きな期待がかけられ、研究も急ピッチで進んでいる。

「どういう人に効いて、どういう人に効かないのかを明らかにするため、バイオマーカーを探す研究が進んでいます。現在、有力視されているのは、がん細胞がPD-L1という分子を発現しているかどうかですが、これだけでは明確に判定することはできないようです」

新たな使用法を模索する臨床試験は、いくつも進行している。オプジーボを1次治療で使用する臨床試験も始まっているし、オプジーボを他の薬剤と併用する臨床試験もいろいろ行われているという。また、他の免疫チェックポイント阻害薬の研究も着々と進められている状況だ。

「免疫チェックポイント阻害薬は、がんの治療を大きく変える可能性のある薬剤ですが、経済面の問題が今後の課題として残されています」

非小細胞肺がんの患者数は非常に多いため、高額な治療薬の登場は、医療経済に及ぼす影響が大きい。期待される治療法だけに、乗り越えなければならない問題である。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版