- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える

膀胱がんへの適応も近いか

北野さんは腎臓の腎盂(じんう)から尿管を通って膀胱に至る、膀胱がん(尿管上皮がん:総称)への適用拡大に注目している。米国ではFDA(米国食品医薬品局)により*テセントリク(抗PD-L1抗体)が膀胱がんに対する画期的な薬とみなされ、第Ⅱ相試験の結果に基づき17年1月に迅速承認(優先審査品目に指定)された。膀胱がんは30年近く新しい薬がなかっただけに注目されたが、日本ではそのような迅速承認のプログラムがなく、第Ⅲ相試験の結果を待たねばならない。

「かなり有望なので膀胱がんでも免疫チェックポイント阻害薬が使われるようになると思っています。今、日本ではテセントリクの拡大治験が行われていますが、但し書きがあって、化学療法の治療歴が1つだけの人、つまり白金製剤を含む抗がん薬を1コースだけ受けた人に限定して行なわれています。複数の治療を受けた人は治験に参加できないということになります」

膀胱がんを巡っては、*キイトルーダについても有効性を示すデータが示されており、北野さんは「どちらも有効性が示されたので近い将来、2つの薬剤が膀胱がんの患者さんに対して実臨床で使えるようになることが高い確率で期待できます」と話す。

*テセントリク=一般名アテゾリズマブ *キイトルーダ=一般名ペムブロリズマブ

世界で繰り広げられる開発競争

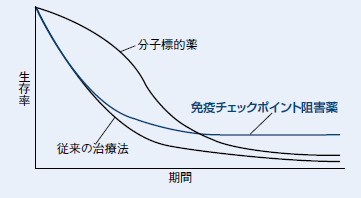

生存曲線の比較(イメージ)

次々に類似の新薬が開発され、適応が拡大される免疫チェックポイント阻害薬を巡っては、世界で1,000以上の臨床試験が進められているという。単剤の開発はもちろんだが、研究競争が繰り広げられているのが併用療法だ。すでに承認されている分子標的薬や抗がん薬との組み合わせで、治療の上乗せ効果、相乗効果による好成績を目指そうということだ。ちなみに日本では、現時点では免疫チェックポイント阻害薬を含む併用療法はどのがん種でも承認されていない。

北野さんは「私は現在、単剤では効かないがんに対して、ほかの薬剤と併用することで何とか効くようにならないかという併用療法の第Ⅰ相試験も担当させていただいております。新薬や併用療法の副作用を観察し、適切な投与量を決めて第Ⅱ相や第Ⅲ相試験につなぐ仕事です。���疫系ががんを認識して攻撃するにはいくつかのステップがあるので、薬剤を組み合わせることによって効くようになるのではないかと期待しております。

一方で、併用療法がよく効くとしても、多くの併用の組み合わせにおいては、その分、副作用も強くなります。副作用が強くなるのであれば、明らかに全生存期間を延ばす(患者さんの寿命を延ばす)結果を目指さなければなりません」と話す(図3)。

組み合わせは、免疫チェックポイント阻害薬同士、分子標的薬、抗がん薬などとの組み合わせなど様々に考えられ、3剤以上を組み合わせることもあり得るという。

副作用はしっかりチェックすれば大丈夫

免疫チェックポイント療法の副作用を心配する声も大きい。抗がん薬や分子標的薬との副作用とは明らかに違うものだ。免疫チェックポイント阻害薬により、たまたま自分自身を攻撃するリンパ球が体内に残っていた場合に目を覚まさせてしまい、暴走させてしまう。

「多くの患者さんには副作用はほとんど起こりません。しかしながら、それぞれの副作用が起こる頻度は低いのですが、体のどこに起こるかわからないことが問題となっています。医療従事者側としては、どのような副作用が生じうるかをあらかじめ〝周知〟しておくことが重要です。全く何の知識もない状態で、例えば下垂体不全(機能低下症)、副腎不全(機能低下症)が生じて放置されたままだと生命の危険に関わることもあるのですが、このような副作用が起こる可能性があり得るという目で見ていれば早く対処できます。海外の臨床試験でも副作用による死亡例は年々減って来ています」と厳重な注意が必要としつつも、「分子標的薬は投与量を減らさないと副作用で続けられないことがありますが、免疫チェックポイント阻害薬は一部ではありますが、相性が良い患者さんには長期間効果を発揮し続けることがあります。これらの患者さんにとっては非常に魅力的な薬となり得ます」と述べる。

バイオマーカーの開発にも期待

高価な薬剤だけに、投与対象となる患者を見極めることも重要となる。診断の基準となるバイオマーカーも注目を集めている。「多くのがん種において、遺伝子の傷が多い(体細胞変異の数が多い)とか、腫瘍の組織にがんと戦うリンパ球が入り込んでいる、がん細胞や抗原提示細胞と呼ばれる免疫細胞にPD-L1が強く発現している、などの条件を満たした患者さんが効果を発揮しやすい傾向があるとの報告がなされています。

しかしながら、腎細胞がんはこの原則があまり当てはまらないようですので、新たなバイオマーカーを探しているところです。腎細胞がんでは、炎症反応で血液に現れるCRP(C反応性タンパク)が以前から予後と相関することが報告されており、免疫反応との関わりについての機序について解明を進めていきたいと思います。他にもいろいろながん種で、遺伝子レベルからタンパクレベル、細胞レベルまでありとあらゆる因子においてバイオマーカーを探しています」(北野)

正しい情報をきちんとつかむ

北野さんが心配していることに、民間クリニックでの自費治療で行なわれているがん免疫療法がある。がんの専門医でない美容整形医ががん免疫療法に参入しているケースすらあるという。

「個人輸入して、承認されている投与量が守られていないケースや科学的に証明されていない薬との併用も行なわれているようですが、かなり危険性が高い。がん免疫療法では、併用の組み合わせや、場合によっては投与順序により思いがけない副作用が出るかもしれないので、正しい使い方を分かっている人が扱わないと危険です。免疫チェックポイント阻害薬の副作用については、正しい知識に基づく〝備え〟がなければ早期発見ができない可能性があります。下垂体や副腎に悪影響が出た場合は、例えば、『だるい』、『体調がすぐれない』などといった漠然とした自覚症状になることが多いのですが、この薬剤に精通していない医師は、もしかすると『がんが進行したから全身状態(PS)が悪くなるのは仕方がない』と副作用を見過ごしてしまうかもしれません。これは医療側の責任です。見識の深いがん拠点病院などの専門医にかかっていただきたいと思います」と話し、書籍にしてもネットにしても正しい情報を得ることが大切であることを強調した。

ちなみに国立がん研究センターが提供するサイト「がん情報サービス」での「がん免疫療法」には北野さんも作成に関与しており、信頼できる情報源となっている。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版