- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事

約2年で改訂版が出る「がん免疫療法ガイドライン」

こうした状況を受け、日本臨床腫瘍学会(JSMO)では日本がん免疫学会、日本臨床免疫学会の協力を得て、2016年12月、免疫チェックポイント阻害薬を含む「がん免疫療法ガイドライン」(本邦初)を発行している。また、米国臨床腫瘍学会(ASCO)と全米包括的がんセンターネットワーク(NCCN)は2018年2月、協力して免疫療法の副作用に関するガイドラインを作成。さらに、日本では早くも「がん免疫療法ガイドライン」の改訂版が2018年末、または2019年初頭に発行される予定とのことだ。

つまり、免疫チェックポイント阻害薬の動向の把握に医薬関係者が躍起になっているのが現状であり、日本医科大学付属病院がICMTチームを立ち上げ、院内マニュアルを作成したのもこうした動きの一環と言える。久保田さんは言う。

「免疫チェックポイント阻害薬の副作用は、がん専門病院ではだんだん対応が難しくなってきており、大学病院や総合病院のようにさまざまな診療科が揃っている病院のほうが重要になると考えています」

実際に日本医科大学付属病院のICMTにも久保田さん以下、18診療科の医師25人が名を連ね、窓口医師・コンサルテーションの担当表も作られている。

免疫関連有害事象が出現したら投薬中止、ステロイド薬、そして免疫抑制薬

では、副作用を具体的に見てみよう。まず、薬剤の種類によって発現する副作用やその強さには違いがあるのだろうか。久保田さんは言う。

「PD-1阻害薬とPD-L1阻害薬ではあまり大きな差はないと思います。ただし、CTLA-4阻害薬の副作用は桁違いに強いですね。日本で承認されているCTLA-4阻害薬はヤーボイで、この薬はオプジーボとの併用でのみ使われており、現在は投与量も回数も大幅に減っていますが、治験時はグレード3~4の有害事象が3~4割の患者さんに出るほどだったと記憶しています」

このことから、マニュアルはオプジーボの適正使用ガイドを下敷きに作成しているとのことだ。では、がん種によって出る副作用は異なるのだろうか。

「多少違うと思いますが、まだ比較できるだけのデータが揃っていないと思います。例えば、小細胞肺がんは腫瘍細胞がホルモンを出したり自己抗体を作ったり、がんがいろいろな働きを引き出すことがあり、そうした場合に免疫関連有害事象が強く出る可能性が推測されますが、薬剤によって起こる副作用は基本的に共通していると思います。がん種によってというより、個人の免疫の状態により副作用の出方が違う感じです」

確かに、投与開始前の重要なチェックの1つには、自己免疫疾患(膠原病、リウマチ性疾患など)に関するものがある。これらを合併している患者に対しては、免疫チェックポイント阻害薬投与開始前に、リウマチ・膠原病内科が診療するように定められている。

次に、具体的にどんな副作用が発現する可能性があるのか見てみよう。前述したが、免疫チェックポイント阻害薬の副作用は多岐にわたるが、発現頻度は高くない。これまた開始前の重要なチェック項目にもなっており、「とくに注意を要する副作用」の筆頭に挙げられている間質性肺疾患で3%、それに続く重症筋無力症や心筋症、大腸炎、重度の下痢、肝機能障害、腎障害、副腎障害などはすべて1%以下(いずれも単独投与の場合。ヤーボイとの併用では発現率は2~5倍に上昇)。

頻度の高い甲状腺機能障害で7.1%という数値だ。「その他の副作用」に記載されている5%以上の症状で下痢・悪心、疲労・無力感、食欲減退、関節痛、掻痒(そうよう)症、発疹など(単独投与)。(*数値はいずれもオプジーボ適正使用ガイドより)

副作用は多岐にわたるが、多くが免疫関連で起こると考えられていることから、グレード2でオプジーボの投与を中止し、モニタリング→リスク評価→診断→副作用に応じた治療を注意深く行い、繰り返すことが推奨されている(間質性肺炎の場合はグレード1で投薬中止)。

そして、投薬中止後も症状が悪化するようならステロイド薬を用いる。それでほとんどの人はよくなるとのことだが、さらに悪化するようなら免疫抑制薬を用いる。という流れが、多くの副作用の対処法アルゴリズム(手順)に記載されている。これに、下痢なら止痢薬を用いるというように、対症療法をプラスするのが治療の基本のようだ。

患者も異常に気づき、早期に対策することが重要

久保田さんは言う。

「発現頻度は少ないのですが、発現してしまうと対処が大変で、患者さん自身もつらい思いをする場合が少なくありません。患者さんやご家族にぜひ気をつけて欲しいのは、『これこれの症状が出たら、可能性として〇〇が考えられる』ということを知っておくことです。通常の症状と違い、そのまま放置すると命にかかわる事態になる副作用もあります。いつもと違ったことが起きたら、担当の医療スタッフに相談することが必要です」

普通の下痢と思っていたら、腸に穴が開いた(穿孔:せんこう)ということもあるという。のどが渇いて水ばかり飲むときは1型糖尿病を疑う、だるさがひどいときは副腎障害を疑うという姿勢が大切となる。前述したように、各科の医師が免疫関連有害事象についてよく知らないこともある。目がおかしいと眼科に行っても、自己免疫疾患の原田病とはわからない、ということも起こりうる。久保田さんが「これからは複数の診療科が揃った大学病院や総合病院が重要」と語るのも、もっともなことなのだ。

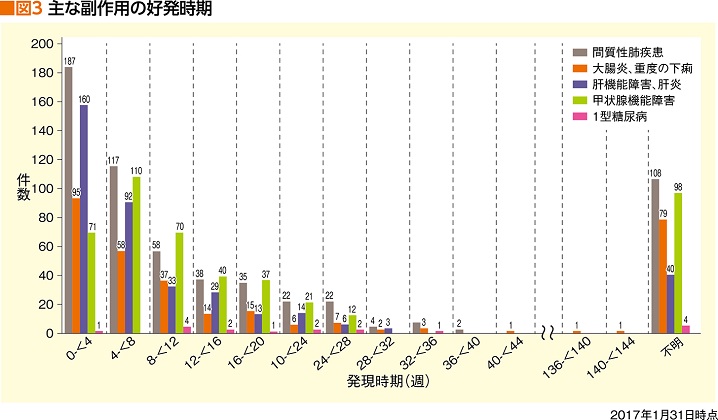

副作用に関してもう1つ大事なことがある。免疫チェックポイント阻害薬の副作用の発現時期には、かなりばらつきがあることだ。例えば、データを見ると、間質性肺炎は40週くらいまで発現し、あとは減っていくように見えるが、投与が終わってから突然出ることもあるという。治療が一段落しても自分の体調に気をつけ、変わったことがあったら副作用を疑うことが必要だ(図3)。

副作用で投与を中止しても、効果が持続しているという例も

このように、従来の抗がん薬とはかなり副作用の在り方が異なる一方、効果にも個人差があるのが免疫チェックポイント阻害薬の特徴のようだ。久保田さんは語る。

「抗がん薬の場合、一般に状態の悪い人のほうが副作用が発現しやすく、効果が出にくいのですが、この薬は免疫の働きが高い人のほうが副作用も発現しやすいようです。副作用が強く1回で投薬を中止したけれども、その1回だけでずっと効果が続いているといった例もあるようです。当病院でも間質性肺炎になって投与を中止して経過観察していたら、かなり長い時間肺がんが安定していたということがありました」

「先にお話ししたように、患者さんを個人個人で見る必要があると思います。ただ、そのための指標が現状では明確ではありません。オプジーボは非小細胞肺がんに対して、今は2週間ごとの投与となっていますが、この患者さんに対しては2週間でいいのか、3週間とか1カ月に1度でもいいのではないか、などと判断できる指標が、今後いろいろなデータから出てくればいいと思っています」

投与を続ける期間の目安は今のところ、「治験と同じ2年間だろうと思います。そのままがんが大きくならなければ経過観察をして、大きくなったらまた投与ということになりますね」とのことだが、「2年の投薬後、5年が経過したが健在、という方もいます」

これは大きな希望だ。

「そう思います。今までは転移があったらまず治りませんでしたが、中には治癒する人も出てくるかもしれない。と考えられるのが免疫チェックポイント阻害薬だと思います。臨床試験が終わってまだ何年も経っていませんが、少なくとも、従来の抗がん薬に比べると長期に効いている患者さんは多いようです」

今後は併用療法にも期待が高まる免疫チェックポイント阻害薬だが、治療を順調に続けるために日常生活でできることはないだろうか。久保田さんはにっこり笑った。

「免疫への悪影響を避けることですね。加熱式も含めてタバコの煙を遮断する。その他、免疫機能を元気にする。つまり、気の持ちようも、食事も、適度な運動も大事ということです。また、免疫にかかわる腸内環境を整えることも重要です。つまり、腸内細菌を維持する。実際に、ステロイドをずっと服用している人や抗生物質を飲んでいる人は免疫チェックポイント阻害薬の効果がよくないという最近の報告があるんですよ」

治療を続けながら日々実践したほうがいい事柄は、結局のところ万人に共通といえそうだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版