- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

術前術後化学療法との組み合わせで手術の予後が良好に 二次治療にニボルマブが承認、悪性胸膜中皮腫の治療成績は大幅に改善

二次治療にオプジーボが承認、肉腫型、二相型にも奏効の可能性が

悪性胸膜中皮腫の治療には、もう1つトピックスがある。それは、*二次治療に免疫チェックポイント阻害薬であるオプジーボが2018年8月に保険承認されたことだ。前出の第59回日本肺癌学会学術集会で発表された*第Ⅱ相試験(MERIT試験)のデータを紹介しよう。兵庫医科大学病院も同試験に参加している。

<MERIT試験概要>

●対象:第一選択であるペメトレキセド+シスプラチンの併用療法に対し、*不応または不耐の、進行または転移性の悪性胸膜中皮腫

●方法:ニボルマブ(オプジーボ):240mgを2週ごとに投与。増悪または不耐になるまで継続

●観察期間中央値:16.8カ月(1.8~20.2カ月)

●症例数:2016年7月~10月に登録された全国15施設・34例(男性29例、女性5例)

●年齢中央値:68歳(43~78歳)

●組織型:上皮型27例、肉腫型3例、二相型4例

●奏効率:部分奏効(PR)10例(29.4%)、不変(SD)13例(38.2%)、増悪(PD)11例(32.4%)

●病勢制御率:67.6%

●無増悪生存期間(PFS):中央値6.1カ月(現時点。継続中)

●全生存期間(OS:中央値17.3カ月(現時点。継続中)

●安全性:有害事象(副作用)は34例中32例(94.1%)に認められた。主な副作用は、神経障害2例、肝機能障害1例、甲状腺機能障害4例、間質性肺疾患2例、大腸炎・重度の下痢2例、1型糖尿病1例など。

*奏効率はPR29.4%、病勢制御率(PR+SD)は67.6%となった。結論として、セカンドライン、サードラインの悪性胸膜中皮腫に対するオプジーボ投与は客観的奏効率を達成し、安全性も管理可能であることが分かった。

「わずか34例のデータですが、希少がんのため保険承認が下りた形です」と木島さんは語る。さらに、「肺がんはたくさんの抗がん薬が承認されているのに、悪性胸膜中皮腫には今までペメトレキセドとシスプラチンしかなく、二次治療はありませんでした。これらが効かなくなったら、あとは自由診療しか道はなかったのです。そんなところにオプジーボが認められた。これは大変な進歩です。

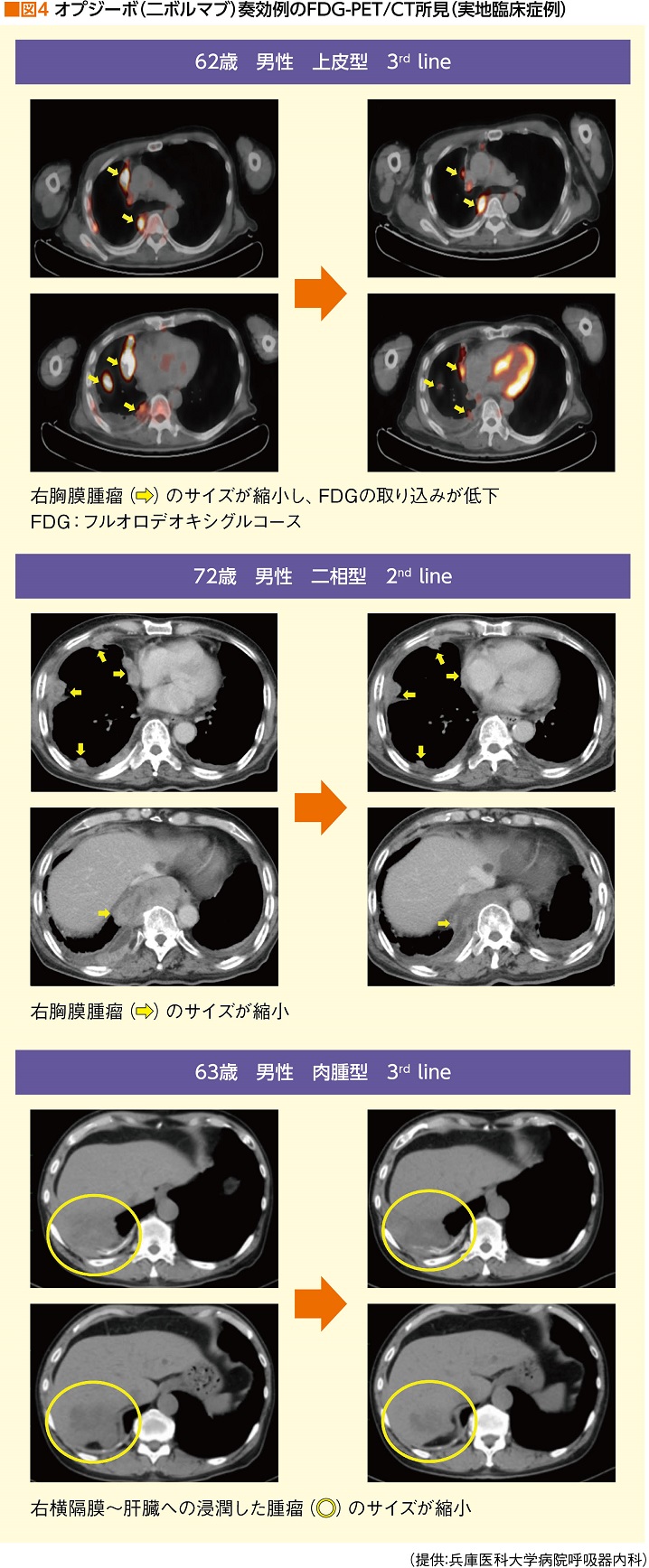

また注目したいのは、肉腫型3例のうち2例、二相型4例のうち1例にオプジーボが奏効したという結果です。この2つの型は一次治療が非常に効きにくいのです。サンプル数は少ないですが、肉腫型、二相型にオプジーボが効く可能性があると判明したことは、一筋の光明と言っていいでしょう」(図4、所見は実地臨床症例におけるもの)

「しかし、」と木島さんは続ける。

「患者さんはオプジーボと聞くと、話題のすごい薬だから治る!と思いがちなのですが、奏効率は先ほどのデータでも全体の3割程度、先に承認された肺がんについても2割程度なのです。厳しい現実です。しかし、その2割の患者さんの中には、天寿を全うする人も実際にいます。悪性胸膜中皮腫ではまだ長期生存のデータは取れていませんが、3割の中にいらっしゃる可能性は十分にあります」

医学は日進月歩。悪性胸膜中皮腫の治療成績はこの数年で大幅に改善されている。今後のさらなる進歩に期待したい。

*二次治療=2番目に選択する化学療法。セカンドラインとも。3番目の化学療法を三次治療(サードライン)という。複数のラインの場合はlate line(レイトライン)という *第Ⅱ相試験=第Ⅰ相試験で安全性が確認された薬剤の、有効な投与方法などを少人数の患者を対象に調べる試験 *不応・不耐=不応は薬剤が効かなくなった状態。不耐は副作用などに患者が耐えられなくなり投与が困難になった状態 *奏効率=その治療を実施したのちにがん細胞が縮小または消滅した患者の割合。奏効率20%以上の場合に効果があると判断される

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版