- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

進行・再発食道がんに対する化学治療の最新知見 免疫チェックポイント阻害薬登場により前途が拓けてきた食道がんの化学療法

従来の術前化学療法を超えるものを模索

食道がんの化学療法では、進行・再発がんのみならず、手術可能な症例に対する術前化学療法においても、新たな治療法が模索されている。

「従来の5-FUとシスプラチンの2剤では、がんの縮小が半分以下になるのが3割、一部がんの縮小が見られるのが5割、横ばいも含めると7〜8割で、1割はむしろ増大していました。乳がんなどでは奏効割合が6〜7割であるため、それに比べると、術前化学療法としては弱いのです。そこで、タキソテールを加えた3剤によるDFC療法の有効性に着目してきました」

JCOGでは、「JCOG1109〝NExT〟試験」という試験によって、現在、5-FUとシスプラチンの2剤併用療法、DCF療法(5-FU+シスプラチン+ドセタキセル)、5-FUとシスプラチンに放射線を併用する化学放射線療法の3つの治療を比較中だ。

「結果は2年後くらいに出る予定です。欧米では、化学放射線療法が強く信奉されているのですが、この試験結果いかんでは、3剤による化学療法の有効性について、欧米にも注目してもらえるといいのですが……」

欧米では放射線を追加することによる有効性に強い信頼性があり、化学療法のみという治療はなかなか認めてもらえないという背景がある。

「ただ、DFC療法の有効性が認められれば、さらにそこにオプジーボを加えるという治療法が考えられます。現在、医師主導治験という形で行う『JCOG1804〝FRONTiER〟試験』という試験で、術前化学療法における5-FUとシスプラチン、そして、DFC療法にオプジーボを加える治療の安全性を検証する第I相試験を開始しています。まずはそれで安全性を検証するのが目的です。食道がんは大きな手術になるため、術前に免疫チェックポイント阻害薬を投与すると、サイトカインストームという免疫活性による強烈な炎症作用が起こり、周囲の臓器を傷つけてしまうことが懸念されています。なので、まず安全性の検証が重要です」

安全性が担保できれば第Ⅲ相試験を経てからになるが、術前化学療法におけるオプジーボの適応も大いに期待できそうだ。

また、術後補助化学療法については、術前と術後を比較した「JCOG9907」という試験が10年前に行われ、術前で行ったほうが良いという結果���より、現在の標準治療である術前5-FU+シスプラチン(CDDP)療法が確立された。

「以前は、術後の補助化学療法も行うこともありましたが、シスプラチンの投与は術後の患者さんにとってはかなりつらく、2コース続けられる人は半分くらいでした。大きな手術後の化学療法はその負担に患者さんが耐えられないのです。今後は術後補助化学療法でのオプジーボ投与ができるようになれば、術後補助化学療法を安全に行えるようになるかもしれません」

現在、欧米主導の試験で、術後、化学療法を行わない経過観察群と、オプジーボを1年間投与する群との比較試験が、扁平上皮がん、腺がん双方の症例を含めて進行中だ。

今後の治療の鍵は免疫チェックポイント阻害薬

このように食道がんの領域においても免疫チェックポイント阻害薬の威力が化学療法を席巻しつつある。

ただし、免疫チェックポイント阻害薬は、従来の抗がん薬とは異なり、免疫自体に働きかける薬剤であるため、劇症1型糖尿病、ギランバレー症候群、重症筋無力症、筋ジストロフィーほかの自己免疫系の疾患に見舞われてしまう、免疫関連副作用について充分注意しなくてはならない。

薬価もメラノーマが保険承認された当時の3,800万円から、現在1,090万円くらいまでに下がってきた。しかし、高額であることは確かで、医療経済的にも費用対効果を考えて適応していかなければならないだろう。

とはいえ、今後は、免疫チェックポイント阻害薬と従来の抗がん薬との2剤、3剤の併用、免疫チェックポイント阻害薬同士の併用などによる有効性をさらに模索して、その適応範囲は広がっていくことは確かだろう。

オプジーボ以外にも、抗PD-1抗体である*キイトルーダ(一般名ペムブロリズマブ)について「KEYNOTE181」という国際試験の結果が、2019年1月の米国臨床腫瘍学会消化器官がんシンポジウム(ASCO GI)で報告された。扁平上皮がん、腺がんを含めた1次治療を終えた進行再発食道がんの628人を対象とした試験だ。

その結果、PD-1発現がCPS(併合陽性スコア) 10以上というPD-1陽性の患者222人に限って、タキソール、タキソテール、*イリノテカン(商品名カンプト/トポテシン)の3剤投与群との比較において、全生存期間中央値において、9.3カ月vs.6.7カ月と有意に優った。ただし、全患者と扁平上皮がん患者においては統計学的に有意な差はなかった。

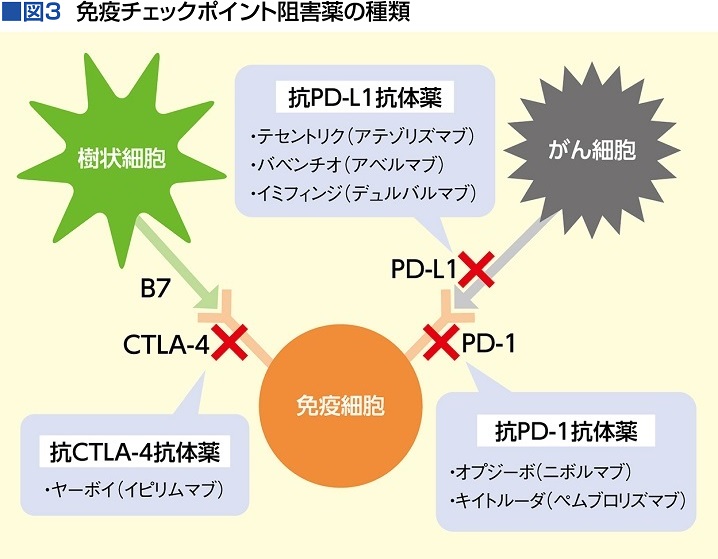

今後、抗PD-L1抗体、さらに別の免疫チェックポイント分子に対する抗体の試験も続々と行われそうだ(図3)。

食道がんの扁平上皮がんでは、*アービタックス(一般名セツキシマブ)や*イレッサ(同ゲフィチニブ)といった分子標的薬は、その有効性を証明できなかった。しかし免疫チェックポイント阻害薬との併用により、効き目をアシストする役割を果たすことができるかもしれない。

同様の意味では、がんワクチン療法が注目されている。がんワクチン療法は、リンパ球を活性化させる治療法であるため、免疫チェックポイント阻害薬の効果を増強させることに役立ちそうだからだ。他にもバイオマーカーの解明などまだまだ課題は山積しているが、確実に食道がんの薬物療法は進歩を続けるはずだ。

近年、進化し続ける手術、選択肢が広がる化学療法、高精度の放射線療法、そして栄養サポートチーム(NST)はじめとする周術期のフォローアップなどによる集学的治療が進歩しているため、今後はますます食道がんの予後は大きく改善していくだろう。

「以前は、国際学会に行くと、『ネグレクテッド・キャンサー(無視されたがん)だ』などと、自嘲的に言うこともありましたが、今や未知なる可能性を秘めている『ブルーオーシャン』になりつつあるということをお伝えできるようになってきました。患者さんにとって大変希望が持てる状況になってきたと思います。今後の食道がんの治療にぜひ注目していてください」と、加藤さんはそう力強く結んだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版