- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要

放射線性肺臓炎を抑えることが重要

放射線照射における副作用で、とくに注意が必要なのが、放射線性肺臓炎だ。

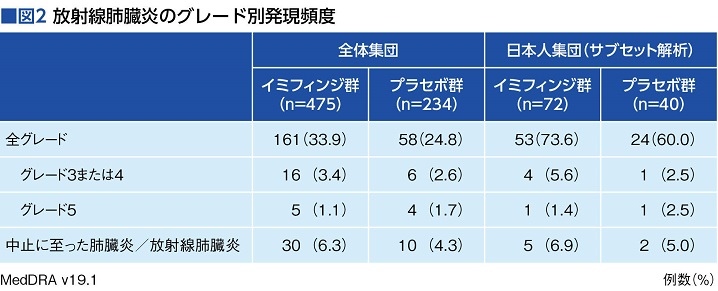

グレード1、2を合わせると70~80%にも上り、致死性のグレード5も1~2%はいる。この副作用をいかに軽症で終わらせるかが重要なテーマだと大西さんは強調する(図2)。

そのためには放射線の照射技術と照射範囲の精密な選定が重要だという。

大西さんたちは、線量集中性を高めるために強度変調放射線療法(IMRT)を行っている。

IMRTは、様々な方向から病巣へ放射線を照射するときに、それらの放射線の量に強弱をつけることができる治療法だ。放射線の強弱により、病巣の形が整っていなくて、複雑な場合であっても、病巣との境目にある正常組織に当たる線量を最小限に抑えながら放射線を照射できるのだ。

前立腺がんや頭頸部がんなどではポピュラーな治療法として実施されているが、肺がんに対してIMRTを実施している施設はまだ少ない。

「肺は呼吸によって動く臓器であるため、呼吸による動きを考慮して、同期させたりしながら照射することが重要ですが、それは難しく、高い技術が必要です」

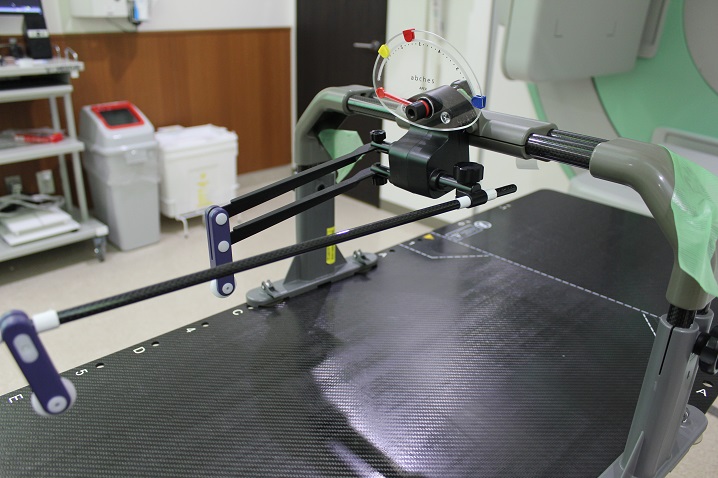

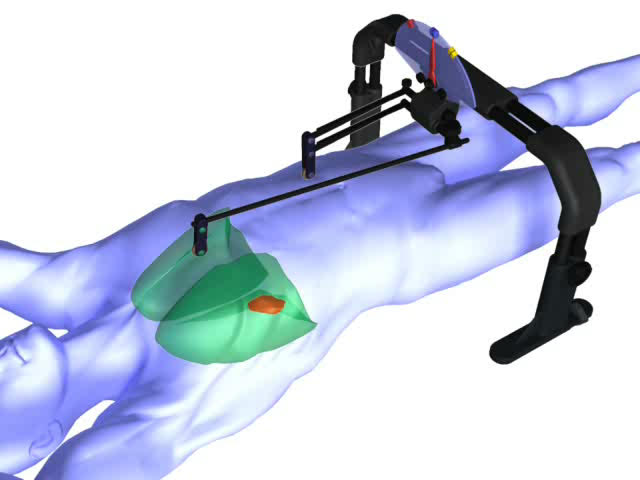

大西さんたちは、自分たちで独自に開発した、胸腹2点測定式呼吸モニタリング装置「アブチェス」を使っている(写真/イラスト3)。

これは、照射標的の呼吸に伴う動き(呼吸性移動)を最小限にする技術だ。日米およびカナダで特許を取得し商品化した。現在では、日本国内の放射線治療現場においても広く普及している。

胸部・腹部に接触させたアームが呼吸に合わせて動きに表示される。2点のアームの体表面上移動量がスタンド上のメータにデジタル表示で示され、患者自身と治療者双方が確認できるというものだ。

またIMRTには、最新型のCT-リニアック放射線システムを採用している。

これは、CTと放射線治療装置であるリニアックが、患者の横になる寝台の頭と足の両端で向き合うように設置してあり、この2つを組み合わせて作動させることで、正確に標的を照射することができるようになっている(写真4)。

現在、IMRTを実施するためには、放射線治療の専門医が病院に2人以上在籍していることが義務付けられている。山梨大学病院には5人が在籍している。

この条件を満たしている施設は、全国にあるがん診療連携拠点病院400施設のうちでも、約半分の施設しかないという。

また、肺がんに対するIMRTは難しく、放射線の照射方法は施設によって異なるため、治療の質に差が出ることは否めない。そのため、十分な効果を得るためには、治療を受ける施設を慎重に選ぶべきだろう。

施設としてIMRTは実施していても、肺がんに対してどれくらいのIMRTを行っているかが重要だ。

放射線治療は確かな技術を持った施設で

放射線で腫瘍の一部を照射すると、その免疫賦活(めんえきふかつ)効果により照射野外の腫瘍が治療をしなくても縮小または消失する効果があることを、アブスコパル効果という。

この効果についても期待はされているが、臨床試験を通じての明確なエビデンス(科学的根拠)は今のところ示されていないのが現状だ。

「『PACIFIC試験』では、イミフィンジの上乗せ効果は検証できましたが、アブスコパル効果自体を検証する試験デザインではありませんでした。本来は放射線照射のありなしでの比較試験を行わないとならないのですが、そういう試験を実施するのはなかなか難しいのが現状です。

今後は治療症例を蓄積していく中で検証すれば、その効果が明らかになる可能性はありますので、それを期待したいと思います」

また、今後は放射線照射の1回あたりの線量を多く、回数を少なくするという方向性が模索されることになるだろう。治療回数が減れば、患者にとって治療の負担が少なくなり、1回の線量が多いと、アブスコパル効果を誘発しやすくするということも予想されるからだ。

いずれにせよ、「PACIFIC試験」の結果に基づき、イミフィンジの様々な投与方法の試験が複数始まっており、その結果も今後期待できそうだ。

また、同じ免疫チェックポイント阻害薬であるキイトルーダ(一般名ペムブロリズマブ)による試験も行われている。

作用機序の異なる薬の併用による効果の増強を図るという方法も当然考えられていくはずだ。

そして、Ⅳ期非小細胞肺がんに対する放射線療法と免疫チェックポイント阻害薬を併用する治療についても、臨床試験が行われていることから、将来的には、その結果についても注目されていくだろう。

「患者さんは、放射線治療を受ける場合、しっかりとした技術を持った施設で行うことが重要です。また、放射線治療医の立場としては、薬物療法との併用をいかに安全に遂行できるかを目標とした、いかにより副作用の少ない放射線照射方法を創出していくかが今後の課題になると同時に、放射線治療のニーズを高めていくためには、放射線治療医の育成も重要な課題です」と大西さんは結んだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版