- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

「適切なタイミングでの切り替え」で3次まで届くチャンスがある人を逃さない

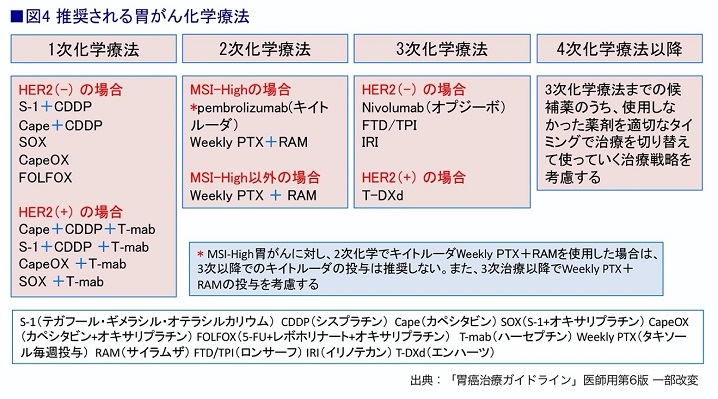

今回のオプジーボの速報にも反映されているが、「胃癌治療ガイドライン医師用第6版」には、胃がん治療でベストな化学療法を行っていくために重要な変更が2つあるという(図4)。

1つは、「推奨される化学療法レジメン」に記載されたもの。第5版には「フッ化ピリミジン系薬剤、プラチナ系薬剤、タキサン系薬剤、イリノテカン(商品名カンプト/トポテシン)、サイラムザ(一般名ラムシルマブ)、オプジーボの6剤を使い切る治療戦略を考慮する」と書かれていたが、第6版では「3次化学療法までの候補薬のうち、使用しなかった薬剤を適切なタイミングで治療を切り替えて使っていく治療戦略を考慮する」と改訂された。

これは4次治療以降に関して書かれた文言だが、化学療法全体に通じる大きな変更と受けとれるという。その背景にあるのは、まさに「6剤を使い切れない」患者さんが多い実情に対する考慮だという。これについて、牧山さんは〝播種(はしゅ)性胃がん〟に焦点を当てるとわかりやすいと語る。

「播種性の胃がんとは、がん細胞が腹腔内に散らばる腹膜播種が起こりやすいタイプの胃がんです。腹膜播種は様々ながんで起こることが知られていますが、実は胃がんで頻度が高く、進行がきわめて速いスキルス胃がんではとくに起こりやすいのです」

例えば、通常の胃がんと播種性胃がんの1次治療における*5全生存期間(OS)を比べると、通常の胃がんで13~14カ月、播種性では6~7カ月。予後が悪いため、後治療に入ることもむずかしいという。実際に後治療がどれだけ入ったかを比べると、通常の胃がんでは8割強の患者さんが後治療に入っているが、播種性胃がんでは6割弱となっている。播種性胃がんでは予後が悪いから後治療が困難になっているともいえるし、後治療に入れないため予後が悪いともいえるのだ。

腹膜播種が引き起こす症状はきびしい。播種結節が大きくなって腹水がたまり、腹痛や膨満感などが起こる。腸管に結節ができると消化管が細くなり、腸閉塞を起こすことも。腹痛、悪心(おしん)嘔吐も強い。さらに、胆管閉塞が起きれば黄疸になるし、尿管が閉塞すれば腎機能が落ちて水腎症に、そこに感染症が起きることも。食事を摂るのがむずかしくなっ��低栄養状態になり、全身状態(PS)がきわめて悪くなることが少なくない。

播種性胃がんに対する最も効果的で使いやすい治療は、FOLFOX療法と*6ウィークリーPTX+RAM療法という。

「これらのレジメンが奏効する患者さんが一定数いて、奏効する機会が1次治療と2次治療と少なくとも2回あるので、ここで奏効する患者さんを確実にピックアップし、治療を生かし切れば、3次以降に入れる可能性が高くなります。

第5版に記載された『治療を使い切る』ことがむずかしい患者さんには高齢者や、経口摂取がむずかしく全身状態の悪い人などもいますが、それらを代表するのが播種性胃がんです。播種性胃がんに対する治療を考えれば、『適切なタイミングで切り替える』ことは不可欠であり、そうした点が今回の改訂に反映されたと考えています」

*5 通常の胃がんに関してはG-SOX試験、播種性胃がんに関しては高度腹膜播種症例を対象としたJCOG1108/WJCOG7312G試験のOS解析で比較

*6 タキソール(一般名パクリタキセル)を毎週+血管新生阻害分子標的薬サイラムザ(一般名ラムシルマブ)を2週ごとに投与する併用療法

「推奨」を補う「条件付き推奨」で広がる治療可能性

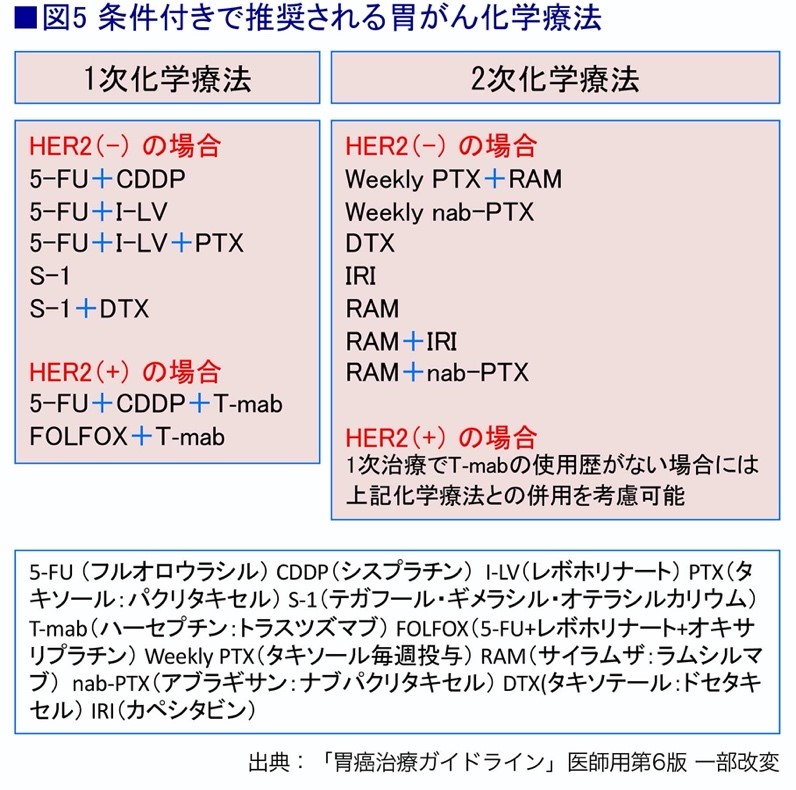

第6版の2つの目の大きな変更点は、主な改訂点として挙げられた5項目のうち、4つめの項目に「切除不能進行・再発胃がんに対する化学療法のレジメンは、『推奨されるレジメン』、『条件付きで推奨されるレジメン』として、『治療法』の章のアルゴリズムに列記した。治療選択肢は増す一方、個々のレジメンを比較したエビデンス(科学的根拠)は十分ではないため、優先順位はつけずエビデンスレベルも記載しなかった」と書かれた点だ。実際に、今回のオプジーボ承認でも、CPS5以上は『推奨』、5以下はいわば『条件付き推奨」と位置づけられる。

「第6版では胃がんの化学療法に関して記載がとても増えています」と牧山さんは語るが、では、胃がんの化学療法において、実際にはどんな治療が「推奨」と、「条件付き推奨」に加えられたのだろうか。

まず、「推奨される化学療法レジメン」では、1次治療でHER2陽性に対し、オキサリプラチンのレジメン(CapeOX、SOX)にハーセプチン(一般名トラスツズマブ)が併用された。2次治療ではMSI-High陽性にキイトルーダ(一般名ペムブロリズマブ)が追加された。MSI-Highとはマイクロサテライト不安定性の意味。DNAに散在する塩基配列の繰り返し部分(マイクロサテライト)ではDNA複製のエラーが起きやすく、通常とは違う反復回数を示すことがある。これが高頻度に見られるがんはMSI-High固形がんと呼ばれるが、ここを狙い撃ちする免疫チェックポイント阻害薬がキイトルーダだ。

3次治療ではHER2陰性に抗がん薬のロンサーフ(一般名トリフルリジン・チピラシル)が追加され、HER2陽性にはエンハーツ(一般名トラスツズマブ デルクステカン)が記載された。エンハーツも近年、非常に注目度の高い薬剤だ。トラスツズマブに別な抗がん薬をくっつけてがん細胞の内部に送り込み、そこで放出された抗がん薬ががん細胞を細胞死させたあと、細胞膜を透過して近隣の細胞に取り込まれ、近隣の細胞も細胞死させるという画期的な薬剤(抗体薬物複合体)だ。

現在は3次治療でしか使えないが、牧山さんの患者さんの中には1年以上継続している高齢の患者さんや、1年投与後、治療をやめ、その後も腫瘍が大きくならずに約2年が経過している人もいるという。

なお、3次治療では前述したようにオプジーボがすでに推奨されているが、2次治療でキイトルーダを使ったら、キイトルーダと同じ作用機序のオプジーボは、3次治療では推奨しないという追記がされている。

そして、より注目したいのが「条件付きで推奨されるレジメン」だ。

個々の患者さんの病態、年齢、臓器機能、合併症、全身状態、通院距離、費用、副作用に対する希望など、さまざまな理由で、「推奨されるレジメン」が困難、あるいは、それ以外のレジメンを使うことが妥当と判断される場合、以下の条件を満たしていれば使うことができるとされている。

1.推奨されるレジメンを使うことが適切でない理由が想定でき、臨床的有用性があると考えられる場合。副作用の問題があるとか、術後補助化学療法ですでに使っているので、標準レジメンが使えないなど

2.明らかなエビデンスはないが、日本で広く日常診療に使われていて、臨床試験からの考察などを根拠に、臨床的有用性があると考えられる場合

「先にお話しした播種性胃がんの患者さんにも多いのですが、日常診療ではエビデンスの隙間に該当するような患者さんもたくさんいます。そうした患者さんに対応できるよう、『条件付き推奨』のレジメンが重要だと思います」と牧山さん。

具体的なレジメンは別表の通りで、1次治療ではHER2陽性に対しFOLFOX+ハーセプチンが記載されている。これはまさに「エビデンスがなかなかないが、日常診療では広く使われている」治療とのこと。2次治療ではHER2陰性に対し、サイラムザ+イリノテカンが記載された(図5)。

「1次治療の『条件付き推奨』にはTS-1にタキサン系抗がん薬のタキソテール(一般名ドセタキセル)をプラスしたレジメンが記載されていますが、このレジメンはステージⅢで根治切除ができた患者さんの術後補助化学療法として使用することで、再発を防ぎ生存期間を延長すると考えられています。しかし、中には早期に再発する患者さんがいて、そういう方はタキソール(一般名パクリタキセル)などタキサン系の薬剤が効きにくいと思われます。

また、1次治療で推奨されるレジメンにはオキサリプラチンを使ったSOX療法、CapeOX療法などがありますが、これらの治療で強いしびれが出た人に対し、2次治療で同じようにしびれの出るタキサン系は使いにくい。ですからサイラムザ+イリノテカンはここに位置付けられたと思います。これを使ったほうがよさそうな患者さんは実地臨床の感覚では3割くらいいますが、大規模な臨床試験で検証を行うことは非常にむずかしい。そうしたところを条件付き推奨でカバーしていくのは、私は正しいやり方かなと思います」と牧山さんは話を締めた。

推奨されるレジメンが増えただけでなく、医師の判断や患者さんの希望に合わせて化学療法を行ってもらえる可能性がより広がった。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版