シスプラチン(商品名:ブリプラチン/ランダ)1980年代から変わらぬ化学療法の中心的存在

小細胞肺がんへの治療②進展型――シスプラチン+イリノテカン療法

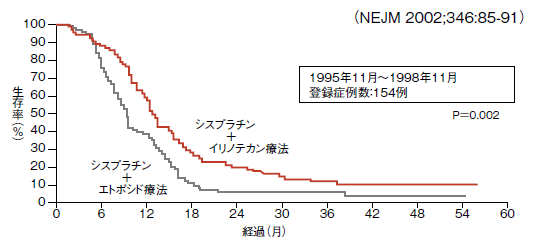

海外では「シスプラチン+エトポシド療法」が標準治療ですが、日本では「シスプラチン+*イリノテカン療法」も標準治療となっており、この治療が最もよく行われています。日本で行われた「シスプラチン+エトポシド療法」と「シスプラチン+イリノテカン療法」の比較試験(JCOG9511)で、後者のほうが治療効果に優れていることが証明されたからです(図4)。

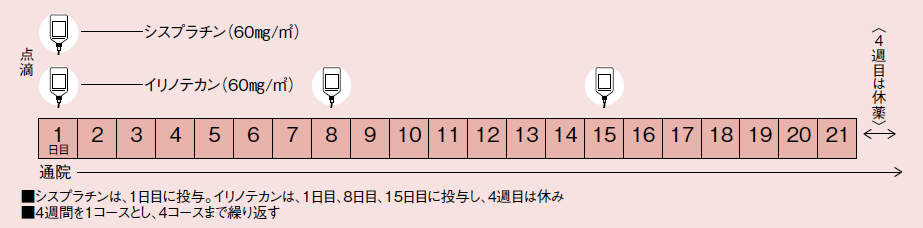

この治療も4週で1コースとなっています。1日目にシスプラチンを、1、8、15日目(つまり1週間ごと)にイリノテカンを投与し、4週目が休みとなります。これを4コースまで続けます(図5)。

シスプラチンの投与量は80㎎/㎡が標準とされています。「シスプラチン+エトポシド療法」ではこの量ですが、「シスプラチン+イリノテカン療法」では60㎎/㎡になっています。それによって、副作用の悪心・嘔吐が少し軽くなります。

◎副作用とその対策

代表的な副作用は、①悪心・嘔吐、②腎臓への負担、③長期使用した場合の末梢神経障害、などです。

シスプラチンによる悪心・嘔吐は、抗がん薬の中でも最も強い部類に入ります。強い吐き気や嘔吐が起こり、食事ができなくなるのが、かつては普通でした。しかし、制吐薬の進歩で状況は大きく変わりました。5-HT3受容体拮抗薬(*カイトリル、*ゾフランなど)の登場で、急性の悪心・嘔吐の9割は抑えられるようになりました。さらに、3日目くらいから現れる遅延性の悪心・嘔吐も、NK1受容体拮抗薬(*イメンド)で抑えられるようになったのです。少し食欲が低下する人はいますが、現在では、実際に吐いてしまう人はまずいません。

腎臓への負担が大きいため、シスプラチンを投与するときは、大量の輸液(点滴による水分補給)が必要になります。1日に2~3ℓ入れるため、朝から晩まで点滴をしていなければならず、そのために入院が必要となります。また、大量輸液は心臓に負担をかけるので、心臓の機能も正常であることが必要です。

末梢神経障害は、長期的に使用した場合に現れます。���足のしびれのほか、難聴や耳鳴りが発現することもあります。

抗がん薬の悪いイメージを作ったシスプラチンの副作用ですが、制吐薬などの支持療法が進歩した現在では、苦しまずに治療を受けられるようになっています。

*イリノテカン=商品名カンプト/トポテシン *カイトリル=一般名グラニセトロン *ゾフラン=一般名オンダンセトロン *イメンド=一般名アプレピタント *カルセド=一般名アムルビシン *ノギテカン=商品名ハイカムチン

同じカテゴリーの最新記事

- EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの治療薬 イレッサ(一般名ゲフィチニブ)/タルセバ(一般名エルロチニブ)/ジオトリフ(一般名アファチニブ)/タグリッソ(一般名オシメルチニブ)

- 前立腺がん骨転移の治療薬 ゾーフィゴ(一般名ラジウム-223)/ランマーク(一般名デノスマブ)/ゾメタ(一般名ゾレドロン酸)/メタストロン(一般名ストロンチウム-89)

- GIST(消化管間質腫瘍)の治療薬 グリベック(一般名イマチニブ)/スーテント(一般名スニチニブ)/スチバーガ(一般名レゴラフェニブ)

- 慢性リンパ性白血病の治療薬 FCR療法(フルダラ+エンドキサン+リツキサン)/アーゼラ(一般名オファツムマブ)/マブキャンパス(一般名アレムツズマブ)

- 悪性軟部腫瘍(軟部肉腫)の治療薬 アドリアシン(一般名ドキソルビシン)+イホマイド(一般名イホスファミド)/ヴォトリエント(一般名パゾパニブ)/ヨンデリス(一般名トラベクテジン)

- 悪性神経膠腫の治療薬 テモダール(一般名テモゾロミド)/アバスチン(一般名ベバシズマブ)/ギリアデル(一般名カルムスチン)

- 切除不能膵がんの治療薬 FOLFIRINOX療法/アブラキサン+ジェムザール併用療法

- 閉経前ホルモン受容体陽性乳がんの治療薬 抗エストロゲン薬(ノルバデックス)/LH-RHアゴニスト(リュープリン、ゾラデックス)

- B細胞性リンパ腫の治療薬 R-CHOP療法(リツキサン+エンドキサン+アドリアシン+オンコビン+プレドニン)/VR-CAP療法(ベルケイド+リツキサン+エンドキサン+アドリアシン+プレドニン)