ベルケイド(一般名:ボルテゾミブ)多発性骨髄腫の1次治療薬

知っておきたい!副作用と対策

ベルケイドはかなりの効果が期待できる一方で、副作用も強く出る人もいます。したがって投与方法をうまく工夫する必要がある薬でもあります。まず、投与方法を静脈注射ではなく、皮下注射にします。静脈注射では、薬の血中濃度が急速に高くなりますが、皮下注射にすると薬がゆっくりと吸収されるため、治療効果を変えずに副作用を抑えることができます。

◆しびれ……重視すべき副作用の1つで、一度現れると日常生活に大きな支障を来します。投与の間隔が短いと発現しやすいため、高齢者の場合などは、皮下投与にするのと同時に、投与量もしくは投与回数を半減させます。従来は3~4割の人に、軽いものを含めると6割ぐらいの人に出現していた副作用ですが、投与の工夫で2~3割に減ってきました。

◆骨髄抑制……白血球や赤血球、血小板などが減少します。そのため、感染症や貧血、出血がしやすいなどの副作用が出ます。すぐ主治医に相談するとともに、手洗いやうがいなどの励行と同時にけがにも気をつけましょう。

◆消化器症状(下痢、便秘など)……下痢があまりひどいと脱水症を起こしてしまうこともあります。水分を摂取するようにして、めまいなどがしたら病院で水分補給の点滴をしてもらいましょう。

◆皮膚のただれ……ベルケイドを安定させるために含まれているホウ酸の作用によって、皮膚が赤く腫れるなどアレルギー症状が現れる場合があります。

◆帯状疱疹……事前に予防しないと約3割の人に発症します。そのため、治療前に必ず、帯状疱疹の治療薬を予防用に服用します。予防薬は保険適用です。

◆B型肝炎……免疫機能が低下するため、B型肝炎ウイルスをもつ人は、発症する場合があります。事前に検査をしておきます。特に一度罹ったことがある人は再燃するので、要注意です。

◆発熱……ベルケイドの影響によるものと、感染症によるものがあります。投与の翌日、翌々日の発熱は、薬の影響による場合が多く、この発熱については、予防的にステロイドを投与することでコントロールできます。

副作用については、何かいつもと違う症状が気になったら、すぐに主治医に相談するべきです。せっかく効果のある薬を副作用によって妨げられ、継続できなくなることは患者さんにとって不利益となってしまうからです。

2次治療で使われる薬――レブラミドとサレド

◎レブラミド――1次治療への可能性

*レブラミドは、ベルケイドとともに効果の高い薬です。免疫調整薬という種類の薬で、骨髄腫細胞を減少させます。現在は、1次治療を受けてその効果が不十分であったり、再発した場合に使われています。

利点は経口薬であり、1日1回服用するだけでよいため、仕事などの都合で頻繁に通院するのが難しい人の場合には重宝する薬といえます。

欠点は、腎機能が悪い人の場合には、用量を減らさなくてはならないことです。

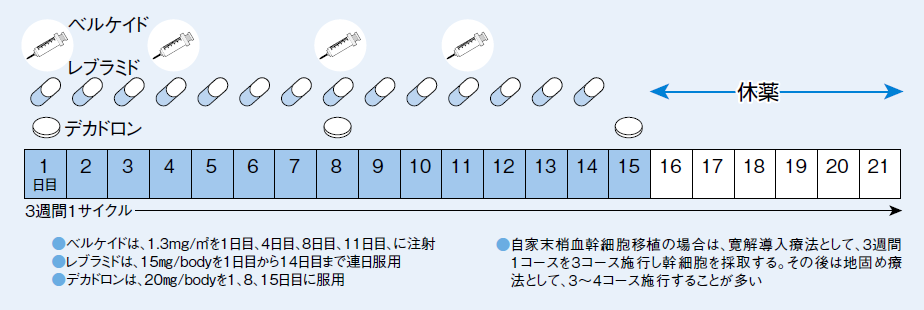

また、自家末梢血幹細胞移植をする人の場合は、この薬を使い続けると幹細胞採取がしにくくなります。この場合、まず*VRD療法を行います(図3)。VRD療法は、ベルケイドとレブラミドとデカドロンの3剤を併用するかなり強い治療で、再発や難治性例に対しても行う治療です。

これを3サイクル行った後、幹細胞を採取し移植を終えたら、VRD療法をさらに4サイクル行います。そして、レブラミドで維持療法をするという方法により、治療を有効にします。

レブラミドは現在、1次治療については保険適用になっていませんが、未治療の患者さんを対象にした国内第Ⅱ相試験において、有効かつ忍容可能な治療法であることが明らかになったことが、2014年12月に報告されています。保険適用になれば、1次治療の選択肢として、ベルケイドとともに十分効果が期待できます。

◎サレド――骨髄抑制が少ない薬

*サレドという薬も2次治療として使われています。利点は、骨髄抑制が少なく、骨髄の比較的弱い人でも使えることです。欠点は長期に使うとしびれがかなり強く発現したり、消化器症状として便秘が悪化する場合があることです。

味覚症状や口腔内の乾燥などの感覚的な問題や、眠気が残るなどの副作用も見られます。

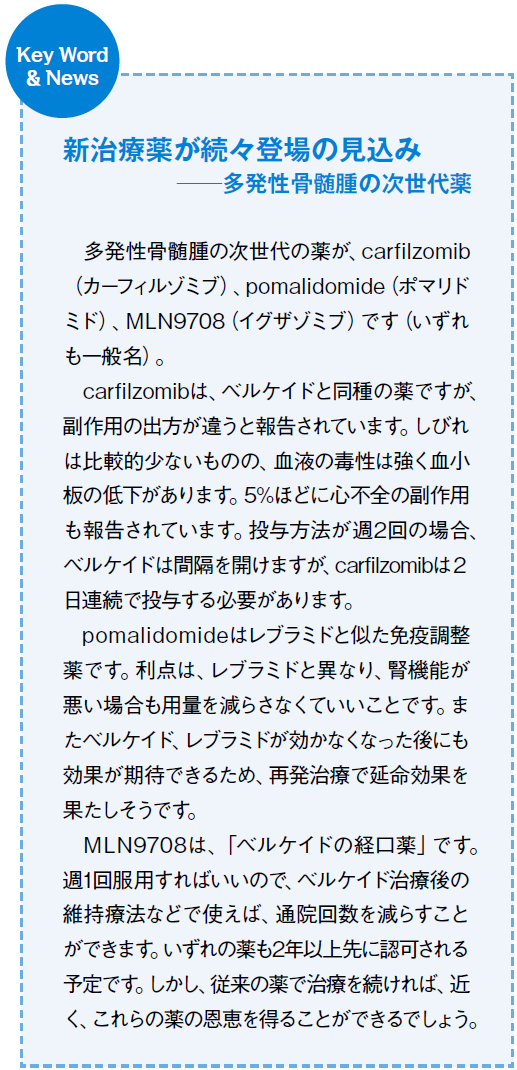

◎多発性骨髄腫治療の今後

多発性骨髄腫の治療は、今後も新しい薬の登場が期待でき、有効な方法が開発されていく様相です(コラム参照)。現在の治療で寛解した後にたとえ再発しても、治療を続けていれば、新しい薬を組み込んださらに有効な治療を続けられることになりそうです。

この病気は、QOLを維持して延命できる慢性疾患のようになりつつあります。そのことを十分に認識して、経験豊富で、副作用対策も考慮しながら適切な治療をしてくれる病院や医師のもとで治療を受けることが重要になってきます。

*レブラミド=一般名レナリドミド *VRD療法=ベルケイド+レブラミド+デカドロンの3剤併用療法 *サレド=一般名サリドマイド

同じカテゴリーの最新記事

- EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの治療薬 イレッサ(一般名ゲフィチニブ)/タルセバ(一般名エルロチニブ)/ジオトリフ(一般名アファチニブ)/タグリッソ(一般名オシメルチニブ)

- 前立腺がん骨転移の治療薬 ゾーフィゴ(一般名ラジウム-223)/ランマーク(一般名デノスマブ)/ゾメタ(一般名ゾレドロン酸)/メタストロン(一般名ストロンチウム-89)

- GIST(消化管間質腫瘍)の治療薬 グリベック(一般名イマチニブ)/スーテント(一般名スニチニブ)/スチバーガ(一般名レゴラフェニブ)

- 慢性リンパ性白血病の治療薬 FCR療法(フルダラ+エンドキサン+リツキサン)/アーゼラ(一般名オファツムマブ)/マブキャンパス(一般名アレムツズマブ)

- 悪性軟部腫瘍(軟部肉腫)の治療薬 アドリアシン(一般名ドキソルビシン)+イホマイド(一般名イホスファミド)/ヴォトリエント(一般名パゾパニブ)/ヨンデリス(一般名トラベクテジン)

- 悪性神経膠腫の治療薬 テモダール(一般名テモゾロミド)/アバスチン(一般名ベバシズマブ)/ギリアデル(一般名カルムスチン)

- 切除不能膵がんの治療薬 FOLFIRINOX療法/アブラキサン+ジェムザール併用療法

- 閉経前ホルモン受容体陽性乳がんの治療薬 抗エストロゲン薬(ノルバデックス)/LH-RHアゴニスト(リュープリン、ゾラデックス)

- B細胞性リンパ腫の治療薬 R-CHOP療法(リツキサン+エンドキサン+アドリアシン+オンコビン+プレドニン)/VR-CAP療法(ベルケイド+リツキサン+エンドキサン+アドリアシン+プレドニン)