ザーコリ(一般名:クリゾチニブ)/アレセンサ(一般名:アレクチニブ)肺がんのALK阻害薬

どう使う?――2つのALK阻害薬

◎遺伝子検査が必要

ザーコリやアレセンサなどのALK阻害薬を使用するには、がんの組織を調べ、ALK融合遺伝子が存在することを確認する必要があります。この検査の結果が出るまでに、2週間ほどかかります。

非小細胞肺がんの治療では、まずEGFR(上皮成長因子受容体)に変異があるかどうかを調べる検査が行われます。*イレッサなどのEGFRチロシンキナーゼ阻害薬が使えるかどうかを調べるのです。

ALK融合遺伝子を調べる検査は、この検査と同時に行われる場合もありますし、EGFR遺伝子変異陰性であることが確認されてから行われる場合もあります。ALK融合遺伝子をもつのは非小細胞肺がんの約5%ですから、この検査を全員が受けると、95%は陰性という結果になります。

無駄を避けるためには、EGFRの検査を先行させ、EGFR変異陰性の患者さんにALK融合遺伝子の検査を行うのが合理的です。ただし、この方法だと、同時に2つの検査を行うのに比べ、検査結果が出るまでに時間がかかってしまいます。

ALK融合遺伝子は、比較的若い人、女性、非喫煙者や軽度喫煙者、非扁平上皮がんの人に多い傾向があります(表3)。これに当てはまるような場合には、ALK融合遺伝子の検査をぜひ受けるべきでしょう。

◎1次治療または2次治療で使用

検査の結果、ALK融合遺伝子をもっていた場合には、ALK阻害薬を使用できます。ザーコリは1次治療での有効性が証明されていますから、1次治療から使うこともできます。

ただ、EGFRの検査結果が陰性であることを確認してから、ALK融合遺伝子の検査を受けた場合、前述したように検査結果が出るまでにさらなる期間を要します。そのため、すでに通常の抗がん薬による化学療法を開始していることも多いはずです。その場合には、2次療法としてALK阻害薬を使用します。

ALK融合遺伝子をもつ場合には、1次治療か2次治療で必ずALK阻害薬を使うことを勧めます。ザーコリとアレセンサのどちらを使うかについては、両者の比較試験の結果が出ていないので、現時点では明確なことは言えません。

2種類のALK阻害薬を使うことで、さらに生存��間を延ばせる可能性もあります。

*イレッサ=一般名ゲフィチニブ

服用方法――ザーコリ、アレセンサ

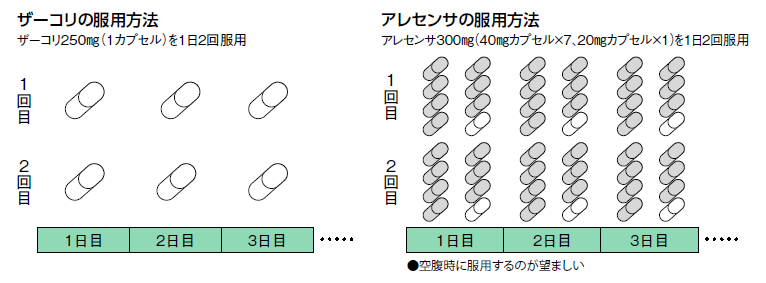

ザーコリとアレセンサは、いずれも経口薬です。1日に2回、連日服用します。

ザーコリは1回に1カプセル。アレセンサは1回に8カプセル(40㎎×7カプセル、20㎎×1カプセル)です。数を間違えないように注意する必要があります(図4)。

◎知っておきたい!副作用と対策

ザーコリの副作用としては、視覚異常、吐き気、下痢、浮腫などがあります。ただ、通常の抗がん薬に比べ、副作用が軽いのが特徴です。

視覚異常では、物が二重に見える、目の端に光がちらつく、かすみ目などの症状が現れます。日常生活に支障が出るほどではありませんが、夜間の車の運転には注意したほうがよいと言われています。

吐き気は出ない人のほうが多いのですが、出た場合には制吐薬をしっかり使い、治療を継続することを考えます。

アレセンサは、ザーコリよりも副作用が軽い印象があります。たまにみられるものとして、味覚異常、発疹、便秘が挙げられます。

ザーコリもアレセンサも、まれに重篤な副作用が起こることがあります。どちらも間質性肺炎が起こることがあるとされているので、注意が必要です。

同じカテゴリーの最新記事

- EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの治療薬 イレッサ(一般名ゲフィチニブ)/タルセバ(一般名エルロチニブ)/ジオトリフ(一般名アファチニブ)/タグリッソ(一般名オシメルチニブ)

- 前立腺がん骨転移の治療薬 ゾーフィゴ(一般名ラジウム-223)/ランマーク(一般名デノスマブ)/ゾメタ(一般名ゾレドロン酸)/メタストロン(一般名ストロンチウム-89)

- GIST(消化管間質腫瘍)の治療薬 グリベック(一般名イマチニブ)/スーテント(一般名スニチニブ)/スチバーガ(一般名レゴラフェニブ)

- 慢性リンパ性白血病の治療薬 FCR療法(フルダラ+エンドキサン+リツキサン)/アーゼラ(一般名オファツムマブ)/マブキャンパス(一般名アレムツズマブ)

- 悪性軟部腫瘍(軟部肉腫)の治療薬 アドリアシン(一般名ドキソルビシン)+イホマイド(一般名イホスファミド)/ヴォトリエント(一般名パゾパニブ)/ヨンデリス(一般名トラベクテジン)

- 悪性神経膠腫の治療薬 テモダール(一般名テモゾロミド)/アバスチン(一般名ベバシズマブ)/ギリアデル(一般名カルムスチン)

- 切除不能膵がんの治療薬 FOLFIRINOX療法/アブラキサン+ジェムザール併用療法

- 閉経前ホルモン受容体陽性乳がんの治療薬 抗エストロゲン薬(ノルバデックス)/LH-RHアゴニスト(リュープリン、ゾラデックス)

- B細胞性リンパ腫の治療薬 R-CHOP療法(リツキサン+エンドキサン+アドリアシン+オンコビン+プレドニン)/VR-CAP療法(ベルケイド+リツキサン+エンドキサン+アドリアシン+プレドニン)