抗がん薬の基礎知識:抗がん薬はどのようにがんを叩くのか!? 丸ごとわかる「抗がん薬基礎講座」

Q6 抗がん薬はどんなふうにがんを叩くの?

がん細胞は正常細胞に比べると、構造が不安定で、そのために抗がん薬など外部からの刺激に弱い性質があることもわかっている

がん細胞は正常細胞に比べると、構造が不安定で、そのために抗がん薬など外部からの刺激に弱い性質があることもわかっているがん細胞と正常細胞の違いは増殖の仕方にあります。正常細胞は増殖が生体内でうまく調節されていますが、がん細胞は成長速度が早く無秩序に際限なく増殖を繰り返します。がんが私たちの体に深刻なダメージをもたらすのもそのためです。

抗がん薬はすべての細胞に作用しますが、なかでも増殖過程にある細胞にもっとも強力に影響します。より具体的には、細胞が分裂する際に行われるDNAの合成や複製を阻害したり、微小管という細胞内の器官の働きを抑えて、細胞分裂を妨げる働きがあります。また、がん細胞は正常細胞に比べると、構造が不安定なので、抗がん薬などの外部刺激に弱い性質があることもわかっています。

Q7 抗がん薬にはどんな種類があるの?

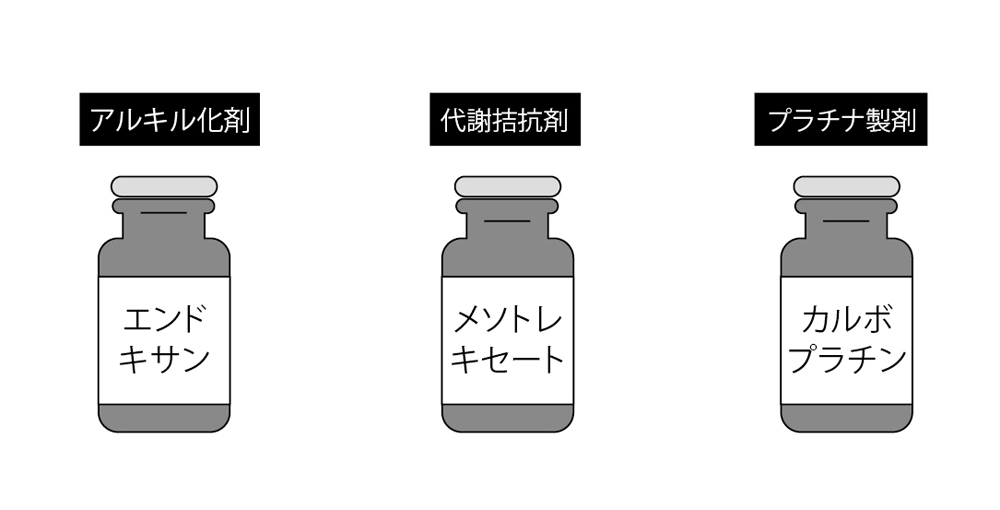

抗がん薬の種類は多様です。作用の仕方によって、アルキル化剤、代謝拮抗剤、プラチナ製剤など数種類に区分され、さらに作用を細分化すると10数種類にも分かれます。

抗がん薬の種類は多様です。作用の仕方によって、アルキル化剤、代謝拮抗剤、プラチナ製剤など数種類に区分され、さらに作用を細分化すると10数種類にも分かれます。

このように抗がん薬に多くの種類があるのは、がん細胞が多様だからです。がんはその種類により、性質はまったく異なります。そればかりか、がんという塊の中に、無数に存在する個々のがん細胞も、その性質は微妙に違っています。それは、個々のがん細胞の弱点の違いをも意味しています。

がんの弱点の多様さに対応した結果、抗がん薬の種類も多様になっているのです。最近では、何種類もの抗がん薬を組み合わせる多剤併用療法が一般的になっていますが、それもがん細胞の異なる弱点を同時並行で叩くことで、治療効果を高める目的によるものです。

Q8 点滴薬と飲み薬では効果に違いがあるの?

抗がん��は血中濃度が同じなら、点滴も飲み薬も効果は変わらない

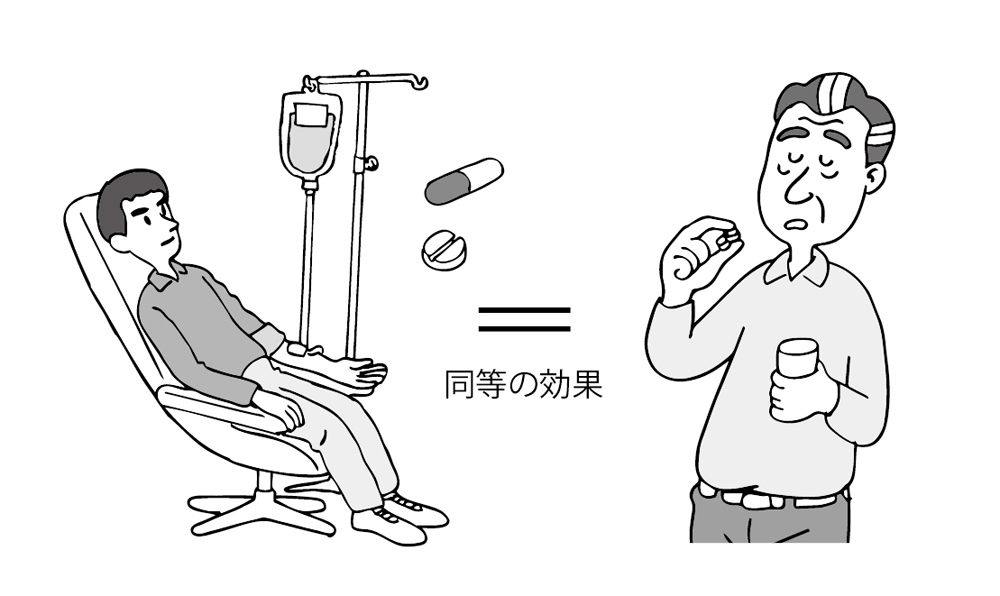

抗がん��は血中濃度が同じなら、点滴も飲み薬も効果は変わらない抗がん薬の投与の方法は注射と経口(飲み薬)に分かれます。点滴は注射の一種で、抗がん薬の血中濃度が急激に上昇しないよう、徐々に投与されます。血中濃度が同じであれば、点滴も飲み薬も効果は変わりません。

もっとも点滴が直接、血管に投与されるのに対して、飲み薬の場合は、胃や小腸で100%吸収されるわけではないので、効率はよくありません。また、吸収時に消化管の内壁などが障害をうけるリスクも。しかし、点滴に比べると、飲み薬は利用法が簡便で、患者さんは病院にしばられることなく生活でき、QOLという点では、飲み薬のほうがずっと大きな利点があるといえるでしょう。そうした利点を生かすために、吸収率や副作用のリスクを克服して、さまざまな飲み薬の抗がん薬が開発されているわけです。

抗がん薬の投与の方法は注射と経口(飲み薬)に分かれます。点滴は注射の一種で、抗がん薬の血中濃度が急激に上昇しないよう、徐々に投与されます。血中濃度が同じであれば、点滴も飲み薬も効果は変わりません。

もっとも点滴が直接、血管に投与されるのに対して、飲み薬の場合は、胃や小腸で100%吸収されるわけではないので、効率はよくありません。また、吸収時に消化管の内壁などが障害をうけるリスクも。しかし、点滴に比べると、飲み薬は利用法が簡便で、患者さんは病院にしばられることなく生活でき、QOLという点では、飲み薬のほうがずっと大きな利点があるといえるでしょう。そうした利点を生かすために、吸収率や副作用のリスクを克服して、さまざまな飲み薬の抗がん薬が開発されているわけです。

Q9 抗がん薬が効くがんと、効かないがんがあるのはなぜ?

がんの性質はがんの種類、また個々のがん細胞により異なります。そのため、抗がん薬に対する反応も個々のがんによって、まったく違っているのです。

がんの性質はがんの種類、また個々のがん細胞により異なります。そのため、抗がん薬に対する反応も個々のがんによって、まったく違っているのです。

たとえば、血液がんには抗がん薬は高い効果が期待できますが、肝細胞がんや腎臓がんにはあまり効果は期待できません。また同じ部位のがんでも、抗がん薬がよく効く場合とそうでない場合があります。乳がんでも、その人の遺伝子タイプにより、ホルモン剤が効くタイプ、抗がん薬が効くタイプ、分子標的薬が効くタイプなどいくつかに分かれます。そうした患者さんのタイプによって細分化された治療は、将来的にはがん治療の理想形ともいうべき個別化治療に繋がっていくことでしょう。

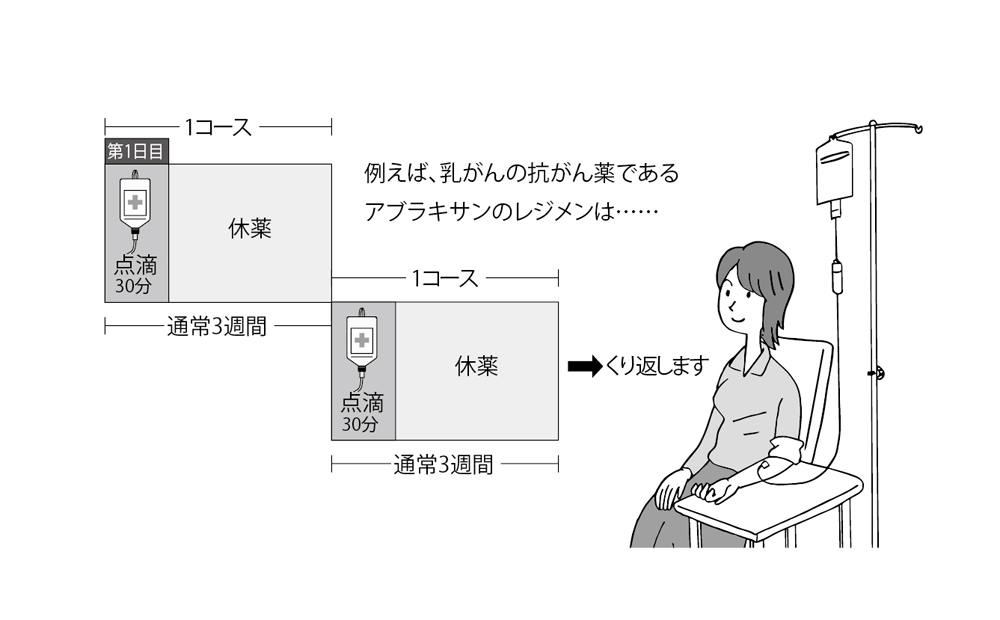

Q10 医師からレジメンという言葉を聞いたけど、どんな意味?

※上に示したものは、参考例であり、実際の投与スケジュールは、患者さんの体調や副作用で変更する場合がある

※上に示したものは、参考例であり、実際の投与スケジュールは、患者さんの体調や副作用で変更する場合があるひと言でいうと、薬剤の投与計画を意味しており、抗がん薬治療の場合には、効果、副作用を前提にしたうえで、その薬剤の投与量、投与間隔、投与期間などが決められます。最近では抗がん薬治療も多様化しており、それがレジメンにも大きな影響を与えています。

その1例として手術とセットで行われる術前、術後の抗がん薬治療があげられます。かつて、抗がん薬治療は手術後に、再発予防を目的に行われていましたが、現在ではそれが術前に実施されることも少なくありません。また以前は、再発後に強い薬を使う傾向がありましたが、現在では、がんがまだ微小なうちに完全に叩いておこうという考え方が主流になっています。そのために初発の場合は、術前に強力な抗がん薬が使われることも少なくありません。

治療技術の進歩によって、レジメンのあり方も大きく変化を続けているのです。