がん患者さんもちょっと知っておきたい抗がん薬の「薬理学」 抗がん薬はなぜがんに効くの!?

殺細胞薬の投与量

では、殺細胞薬の投与量というのは、どのように決められているのだろうか。

「薬が血液の中に入ったときの濃度、いわゆる血中濃度を揃えるために、投与量は体表面積や体重ごとに量が決められていて、その人に合った量が処方されます。がん治療には臨床試験でエビデンス(科学的根拠)の得られた標準治療があり、量も決まっています。殺細胞薬の場合、投与量は患者さんの体重あたり、もしくは体表面積あたりで設定されています」

投与量で気をつけたいのは、肝臓と腎臓の状態が悪い人は、用量の調節が必要という点だ。

「肝臓が悪いと、殺細胞薬が代謝されずに体内に残る。腎臓が悪いと、排泄されずに体内に残る。どちらの場合も、通常より薬物が体の中に残ってしまうため効きすぎる、つまり副作用がひどくなる可能性があります。こうした要因がある場合は、用量を調整しないと危険です」

違う分類の薬を組み合わせる

ここでいくつか、殺細胞薬についての疑問について伺ってみよう。いくつかの薬を組み合わせるのはなぜ?

「薬の相乗効果を期待するためであり、同じ殺細胞薬でも、分類の違う薬を組み合わせることが多いです。たとえば、乳がんのFEC療法は代謝拮抗薬の5-FU*、抗腫瘍性抗生物質のファルモルビシン*、アルキル化薬のエンドキサン*を組み合わせます」

膵がん治療薬のジェムザール*が乳がんにも使われるなど、違うがん種で同じ薬が使われるのはなぜ?

「殺細胞薬はDNAの合成を阻害するので、一般的にどのがん種にも効きます。ただし、がん種によって各抗がん薬に対する感受性は異なるため、相性といったものが存在します」

副作用の出方が強い人、強くない人がいるのはなぜ?

「1つには、体の中の薬物の量による違いです。代謝酵素があるかないか、その活性が高いかどうか、が関係していると考えられています。たとえば、いろんながん種に使われている5-FUという薬がありますが、千人に1人といった程度の割合で、5-FUを解毒する代謝酵素をもたない人がいると報告されています。この代謝酵素をもたない人では、5-FUが体から消失せずに蓄積してしまい、非常に強い副作用が現れてしまいます。またもう1つの理由として、薬の感受性の違いがあります。薬に対する反応性が人によって異なるのは抗がん薬に限った話ではありませんが、抗がん薬の場合は副作用が強いので、その差が顕著に出てしまいます。この感受性には人種差があり、5-FUによる下痢は日本人よりも白人に多いと報告されています」

使っているう���、薬が効かなくなってくるのはなぜ?

「『耐性』と呼ばれる現象が起きるのが1つの原因です。殺細胞薬の投与を継続することにより、がん細胞にトランスポーターという輸送タンパク質が発現することがあります。トランスポーターは殺細胞薬をがん細胞外に汲み出すため、効果がおちてしまいます。しかし、各がん種の各病期においては複数の標準治療が存在しますので、効果が得られなくなった場合には次の治療に切り換える、仕切り直しが行われます」

*5-FU=一般名フルオロウラシル *ファルモルビシン=一般名エピルビシン *エンドキサン=一般名シクロホスファミド *ジェムザール=一般名ゲムシタビン

製剤にも工夫が

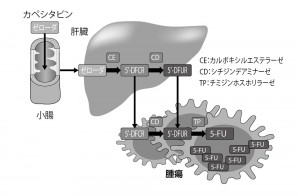

カペシタビンは、よりがん細胞だけに働くよう設計された薬剤。体内に入ったカペシタビンは肝臓で変換され、さらにがん細胞にしかない酵素によって、殺細胞作用をもつ5-FUに変換される

カペシタビンは、よりがん細胞だけに働くよう設計された薬剤。体内に入ったカペシタビンは肝臓で変換され、さらにがん細胞にしかない酵素によって、殺細胞作用をもつ5-FUに変換される当然だが、抗がん薬の開発においては、「効果が高く、副作用が少ない薬」が一貫して追求されてきた。その方向性の1つは、新しい視点の薬物を開発すること。分子標的薬がいい例だ。そしてもう1つが、正常な細胞に対しては作用せず、がん細胞にだけ作用するよう製剤的な工夫をほどこすことだという。

その1つに、代謝を利用して、薬ががんの部分により働くよう設計された薬もある。「プロ・ドラッグ」といい、「プロ」は「前」を意味するので、薬の前駆体ということだ。

たとえば、乳がんや大腸がんなどに使われるゼローダ*という薬剤。成分のカペシタビンが肝臓で変換され、さらに、がん細胞にしかない酵素(チミジンホスホリラーゼ)によって、殺細胞薬の5-FUに変換される。つまりゼローダは、5-FUが全身に回らず、がん細胞だけで働くよう設計された薬といえるのだ(図4)。

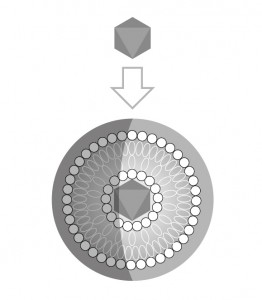

ドキシルは、殺細胞薬ドキソルビシンを脂質(リポソーム)に包み込むことで効果と安全性を向上するように設計されている

ドキシルは、殺細胞薬ドキソルビシンを脂質(リポソーム)に包み込むことで効果と安全性を向上するように設計されている他にも最近注目されているのが、DDS製剤と呼ばれるもの。DDSとは、ドラッグ・デリバリー・システムの略で、これもまた、目的の場所に薬をデリバリー(配達)するよう設計された薬剤だ。代表的なものとしては、卵巣がんの治療薬であるドキシル*がある。ドキシルは、殺細胞薬のドキソルビシンのまわりを脂質の2重膜(リポソーム)で包み込み、よりがんの部分だけに届きやすくしたもの。リポソームの大きさが、がん組織の隙間にぴったりなため、入り込んだら長時間留まっているのだという(図5)。

*ゼローダ=一般名カペシタビン *ドキシル=一般名ドキソルビシンリポソーム注射剤