がん患者さんもちょっと知っておきたい抗がん薬の「薬理学」 抗がん薬はなぜがんに効くの!?

1人ひとりに最適の医療を

新しい作用の抗がん薬の開発にしろ、製剤的工夫にしろ、がん治療開発の向かう方向性は明快だ。1人ひとりに最適な投薬を提示する個別化医療だ。それにより、最大の効果を得て、最小限の副作用に抑えられる可能性をめざす。

たとえば、同じ量の薬を処方されても、効く人と効かない人がいる。それは、代謝酵素の活性が違うなど、「体の中の薬物の量」に違いがあるからとされるが、最近ではさらに1歩進んで、そうした違いをもたらしているのはなぜか、遺伝子レベルで原因を解明する研究も盛んだ。

「今回、殺細胞薬を中心にお話してきましたが、『抗がん薬』の1つ、ホルモン薬において、個別化医療に向けた研究を進めています。

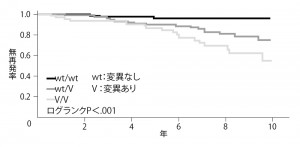

Kiyotani, et al. J Clin Oncol 2010;28:1287-1293 タモキシフェンの代謝酵素であるCYP2D6の遺伝子に変異があると、エンドキシフェン量が少ないため、遺伝子に変異がない患者と比べて再発率が高くなる

Kiyotani, et al. J Clin Oncol 2010;28:1287-1293 タモキシフェンの代謝酵素であるCYP2D6の遺伝子に変異があると、エンドキシフェン量が少ないため、遺伝子に変異がない患者と比べて再発率が高くなる乳がんに使われるホルモン薬、ノルバデックス*の成分のタモキシフェンは、CYP2D6という酵素でエンドキシフェンに変換され、これががんに効きます。ですから、この酵素の遺伝子に変異がなく、酵素の活性が高い人はエンドキシフェンの量が多いため、乳がん手術後の再発予防のためのタモキシフェン治療における再発率は低いです。一方、もともとCYP2D6の遺伝子に変異があり、酵素の活性が低い人では、再発率が高くなります(図6)。このように、代謝酵素の活性の程度を司っている遺伝子変異の有無によって、タモキシフェンの効果が影響を受けているわけです。

そこで現在、遺伝子変異の有無を調べてそのタイプを判定するとともに、酵素の活性が低い人には、タモキシフェンの投与量を倍にして効果をみる臨床試験を計画しています。倍量投与すると、酵素活性の低い人のエンドキシフェン量が増えるため、酵素活性の高い人に従来量を投与したときと同等の効果が得られる可能性があります」

うまくいけば、3年後にはタモキシフェンの代謝酵素の変異の有無の判定と投与量をつなげた新しい治療が実現する可能性がある。そして、これは今、世界的にがん領���の臨床薬理学の最先端研究でもあるそうだ。新しい薬や治療法の開発と同時に、その薬が効くか効かないかを事前に予測して、個々の患者に薬や治療を選択するための研究も進んでいる。

「このような個別化医療が実現すると、だれもが高い確率で効果を得られるようになる。その精度を少しでも上げていきたいと思います」

*ノルバデックス=一般名タモキシフェン

薬理学ってどんなもの?

ウィキペディアで薬理学を引くと、「薬が体に及ぼす作用(薬物と生体の相互作用)の学問」と出ます。意味はそんなところですが、私が専門とする臨床薬理学は次の3つの研究内容に分かれます。

①薬物動態(通称PK)

②薬力学(通称PD)

③ファーマコゲノミクス(通称PGx)

①の薬物動態は薬が体内でどう動くかを調べる研究で、薬の血中濃度を測定・解析するといったことをテーマとします。

血中濃度が同じでも、効く人と効かない人がいますが、それは「感受性の違い」といわれます。どこがどう違うのか。②の薬力学はこの部分をテーマとする研究です。

血中濃度にしても感受性にしても、遺伝的な要因が大きいといわれますが、要因、つまり、遺伝子変異の有無との関係を明らかにするのが③のファーマコゲノミクスです。これは現在、最先端の研究分野。突き詰めると、患者さんの遺伝子を調べて確実に効く治療を行い、逆に、効かないことがあらかじめ分かればその治療は行わず、無駄な副作用を避けることができるようにするための研究分野で、まさに臨床薬理学が理想とする個別化医療へつながる道といえます。