遺伝子を薬として用いる新発想の「がん遺伝子薬品」はどこまで期待できるか がん細胞だけで増えて、がん細胞だけを破壊するウイルス製剤「テロメライシン」

レトロウイルスからアデノウイルスへ

もともと遺伝子治療は、遺伝子に異常があるために特定の酵素を作り出すことができない遺伝病の治療などのために考え出された。宿主の染色体に自分をコピーさせやすい特徴を持ったレトロウイルスというものを用いて感染させ、治療に必要な遺伝子を運び込ませる。染色体に組み込まれた遺伝子が一定して発現することで、酵素を製造できるようになる。それを狙った。

1995年頃からこの遺伝子治療の技術を用いたがん治療が試みられている。肺がん症例の半分にがん化を抑える役割を持ったP53という遺伝子に異常が見られることから、藤原さんたちも当初は肺がんを対象に、レトロウイルスを使ってP53を運びこませる治療に取り組んでいた。

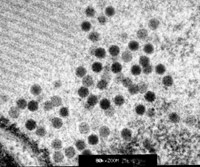

「ところが、このウイルスは感染効率が非常に悪く、また感染しても発現のレベルが低いことがわかってきました。これに対して、風邪の原因であるアデノウイルスは感染効率が良くて発現も強くて、遺伝子のベクター(運び屋)としてうってつけであることがわかり、遺伝子治療ではアデノウイルスをベースに使用するに至ったのです。アデノウイルスならたとえ感染症を引き起こすとしてもそれほど重症にならず、重篤な副作用が起こらない点も魅力でした」

アデノウイルスががん細胞の中で増殖

がん遺伝子治療のコンセプトが変わった

P53を研究するうち、この遺伝子には細胞のアポトーシス(細胞死)を誘導したり、血管新生を抑制するなど多彩な機能があることがわかってきた。そこで、P53をアデノウイルスに運び込ませて治療するアドベキシンというウイルス製剤が生まれている。そうした中で、藤原さんたちのがん遺伝子治療についての考え方も変わってきた。

「1996~97年頃から、『遺伝子自体を薬として使おう』というのががんの遺伝子治療のコンセプトになってきたのです。遺伝病にとっては1個の遺伝子で治す遺伝子治療はいいかもしれません。レトロウイルス��そうした遺伝子のベクター(媒介)としての使い方が向いています。しかし、がんという病気は、遺伝子異常が何個も積み重なって起こりますから、1個の遺伝子だけ治しても治療に結び付けられません。アデノウイルスは染色体に入らず一過性にどんと発現し、細胞を殺したあとは消えてしまうので、がんの治療薬としてはこちらのほうが向いているわけです」

そうしたなかで藤原さんたちは、がん細胞の中でアデノウイルスが発現するスイッチをいろいろ考えた。さまざまながん種のがん細胞の中で共通して活性が上がるテロメラーゼに着目する。1999年にテロメラーゼのスイッチを増やして使えることがわかってきたことから、2001年にこれを用いたテロメライシンの設計が始まった。

がん遺伝子薬品のトップバッター

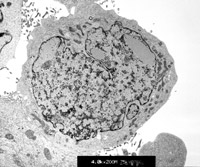

ウイルス製剤であるテロメライシンは、がん細胞の中で増えるという点に大きな特徴がある。この特徴ががんの最大の問題である転移を抑制することにつながるかもしれない。このように体内で増える薬を生み出すために、遺伝子を切り貼りしてどういう順にどう入れ込んだりつないだりするかというデザインに創意工夫を重ねたという。

「じつは私たちがテロメライシンの考え方を示した頃、同じような考え方を提案した研究者もいました。彼らと違う点は、私たちのほうがより臨床まで持ってくることができたこと。この点でラッキーだった面もあります」

大きな期待を集めているテロメライシンだが、臨床での真の実力はまだまだ未知だ。将来の実用化に向けて、これからもっとさまざまな検討を積み重ねていく必要がある。ASCOで発表されたのは、第1相臨床試験のデータだった。

今後は、少なくとも第2相臨床試験に進むことは決まっている。第1相試験では多様な固形がんを対象にしていたので、次はもう少しがん種をしぼって、食道がん、大腸がん、肝臓がん、前立腺がんなどを考えているという。

「以前肺がんの遺伝子治療を一緒に取り組んでいた米国のMDアンダーソンがんセンター胸腔外科のスタッフが興味を持ってくれていて、一緒に臨床試験のプロトコール(治療実施計画)を作っています。第2相試験では既存の治療と併用した治療法によって生存期間を延長するという形で有効性を示すことができればと考えています」

抗がん剤の最大の問題点は、使い続けているうちに薬剤耐性のために薬が効かなってくるという点だ。ところが、既存の薬とメカニズムの違うテロメライシンは、ほとんどの耐性がんに有用だと考えられている。この点も大きな強みだ。

「抗体製剤が登場するまで、『抗体など薬になるか』と言われていた暗黒の時代が15年も続きました。それがハーセプチン(一般名トラスツズマブ)の登場以来、わっとあとに続く薬剤が出て市民権を得ています。そういう意味で、テロメライシンはがん遺伝子薬品のトップバッターになりうるのではないでしょうか」