自分が納得した治療を受けるために 個別化治療の鍵〝分子標的薬〟 効果・副作用・コストを知る

単独で使う薬と併用する薬がある

分子標的薬は、分子量の小さい「小分子化合物」と、分子量の大きな「抗体医薬」の2タイプに分けられる。例えば、非小細胞肺がんの治療に使われるイレッサやタルセバは小分子、大腸がんに使われる*アービタックスや*ベクティビックスは抗体である。

「これらの薬は、いずれもがん細胞の表面にあるEGFRに作用します。EGFR遺伝子が変異を起こしていると、そこから増殖シグナルが核に伝えられますが、イレッサなどの小分子薬は、細胞内でシグナルが伝わるのを阻害する働きをします。一方、抗体医薬は、EGFRに自らが結合することで、EGF(上皮成長因子)などの成長因子が結合してEGFRが活性化するのを防ぎます」

小分子化合物と抗体医薬の働きには、❶シグナル伝達阻害❷血管新生阻害❸その他の3つに分けられ、異なった働き方をして、がん細胞の増殖を抑えているのである。

「一般に抗体医薬の多くは、従来型の抗がん薬と併用されます。大腸がんで使われるアービタックスやベクティビックスは、*FOLFOXや*FOLFIRIといった従来型抗がん薬の併用療法と一緒に使われます。また、乳がんのハーセプチンも、従来型抗がん薬との併用が基本。大腸がん、非小細胞肺がん、乳がんで使われる*アバスチンも、併用で使用する抗体医薬です」

一方、これに対し、小分子化合物には、単独で使われる薬剤がある。

「例えば、小細胞肺がんでEGFR遺伝子に特定の変異がある場合、従来型の抗がん薬による併用療法よりも、イレッサの単剤療法のほうが治療成績がよいことが確認されています。逆に、変異がない場合には、イレッサを使うより、従来型抗がん薬で治療したほうが、成績がよかったのです」

このように、分子標的薬の中には、単剤でも優れた効果が期待できるものがある。

*アービタックス=一般名:セツキシマブ *ベクティビックス=一般名:パニツブマブ *FOLFOX=5-FU(商品名)+ロイコボリン(商品名)+エルプラット(商品名) *FOLFIRI=5-FU(商品名)+ロイコボリン(商品名)+トポテシン(商品名) *アバスチン=一般名:ベバシズマブ

バイオマーカーにより個別化医療が進んだ

従来型抗がん薬の多くは、とくに患者さんを選ばない。例えば、非小細胞肺がんの治療に有用な抗がん薬は、基本的にどの患者さんにも使われるし、乳がんに有用な抗がん薬も、どの患者さんにも使われている。ところが、分子標的薬の中には、特��の患者さんだけに効果がある薬剤が少なくないのだ。

「例えばイレッサは、EGFR遺伝子に特定の変異が起きている非小細胞肺がんに効果を発揮します。この変異がない場合には、従来型抗がん薬による治療のほうが効果的なのです。また、乳がんの治療に用いられるハーセプチンも、がん細胞の表面に、HER2(ヒト上皮成長因子受容体2)が多く発現している場合に効果を発揮します。これらは、分子標的薬による個別化治療がうまくいっている代表的な例と言えるでしょう」

つまり、イレッサを使用するためには、がん細胞の遺伝子検査を行い、EGFRの遺伝子変異の有無を調べる必要がある。ハーセプチンを使用するためには、HER2遺伝子発現(増幅)が陽性であることを確かめなければならない。

「イレッサにおけるEGFR遺伝子変異や、ハーセプチンにおけるHER2遺伝子増幅のように、その薬剤の効果の指標となるものを、バイオマーカーと呼んでいます。ある種の分子標的薬は、がん細胞のバイオマーカーを調べ、効果があると予測される患者さんにだけ使用されます。こうした個別化治療によって、治療成績は向上し、治療の無駄もなくなります」

よく効く人を選別し、効く人にだけ使用するのだから、治療成績がよくなるのは当然である。また、効かない人に使わなくてすむので、副作用で無駄に患者さんを苦しめなくてすむし、経済的にもメリットが大きい。

ただし、すべての分子標的薬にバイオマーカーが見つかっているわけではない。

「アバスチンは、大腸がん、非小細胞肺がん、乳がんやある種の脳腫瘍で使われていますし、今後、卵巣がんにも使えるようになる可能性がある分子標的薬です。ただ、臨床で応用できるバイオマーカーは、見つかっていません」

現在進行中の新たな分子標的薬の開発では、バイオマーカー探しも同時に進められているという。誰に効くかがわかっているほうが、臨床試験でよい治療成績を挙げやすく、患者さんにも確実に恩恵がもたらされるからである。

分子標的薬の副作用は多様性に特徴がある

従来型の抗がん薬と分子標的薬では、現れてくる副作用に大きな違いがある。

「従来型の抗がん薬は、増殖抑制作用によって治療効果をもたらす薬なので、がん細胞だけでなく、増殖の盛んな正常細胞にも影響を及ぼしてしまいます。それが副作用となって現れます」

増殖の盛んな正常細胞には、毛髪を作る毛母細胞、血液を作る骨髄細胞、胃や腸の粘膜細胞、皮膚細胞、精巣や卵巣の生殖細胞などがある。従来型の抗がん薬を用いると、これらの細胞に影響が及び、様々な症状が現れる。

毛母細胞が障害されれば脱毛が起こり、骨髄の細胞が障害されれば白血球減少や貧血が起こり、胃や腸の粘膜が障害されれば吐き気や下痢が起こる。

「患者さんにとってつらい症状が多いのですが、どの抗がん薬を使っても、だいたい似たような副作用が現れます。この均一性が、従来型抗がん薬の副作用の特徴です。これに対し、分子標的薬の副作用は多様性に特徴があります」

分子標的薬の標的は様々で、どのような副作用が現れるかは、何を標的しているかによって大きく異なっているのだ。「分子標的薬が登場してきたばかりの頃、従来型抗がん薬のように髪の毛が抜けたりしないし、強い吐き気も起きないし、白血球が下がらないことから、副作用のない夢の薬と言われたりしました。しかし、そうではなく、それぞれの薬剤に特徴的な副作用があり、その多様性こそが特徴だとわかってきたのです」

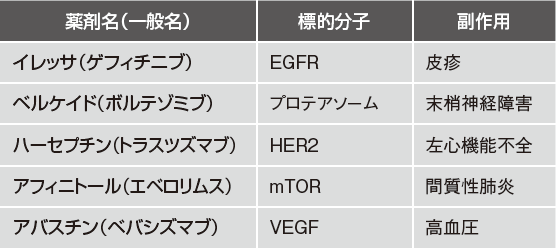

したがって、分子標的薬による治療では、どの薬剤を使用するかによって、全く異なる対策や対応が求められている。医療者側はもちろん、患者さんも副作用に対する知識を持ち、適切に対応できることが必要である(表5・6)。

●標的分子の種類によって副作用の多様性がある

EGFR : 上皮成長因子受容体 HER2 : ヒト上皮成長因子受容体2

mTOR : 哺乳類ラパマイシン標的タンパク質 VEGF : 血管内皮成長因子

同じカテゴリーの最新記事

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 世界に先駆け初承認された分子標的薬ロズリートレクの課題 共通の遺伝子変異を標的とする臓器横断的がん治療薬

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 肺がんに4つ目の免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」登場! これからの肺がん治療は免疫療法が主役になる

- 肺がん薬物療法最前線―― 分子標的薬と、オプジーボに代表される免疫チェックポイント阻害薬が、肺がん治療をここまで変えた!

- 第3世代タグリッソ登場で非小細胞肺がん治療はさらに進化

- 分子標的薬投入時期を「Window」で見える化 ホルモン陽性HER2陰性再発転移症例での適切な投与時期を示唆

- 非小細胞肺がん 耐性後は再生検を行い 適切なEGFR-TKIで治療する

- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~