効果がなくなったらどうする? 分子標的薬の薬剤耐性

耐性克服薬の開発が進められている

分子標的薬の耐性に対しては、耐性ができてしまったがんにも効く耐性克服薬の開発が進められている。

「例えば、T790Mという変異に作用する新たな分子標的薬や、Met阻害薬のような薬を開発すれば、耐性のできてしまった非小細胞肺がんに対しても、効果が期待できます。耐性のメカニズムが明らかになっている分子標的薬については、このような耐性克服薬の研究が進められています」

現在は開発段階にあり、薬として承認されたものはないが、臨床試験が始められているものはある。まだ第Ⅰ相試験の段階だというが、いずれ治療薬として登場してくるものもあるだろう。

たとえ耐性克服薬ができたとしても、それを使用していれば、やはりその薬に対する耐性ができてしまう、いわゆるイタチごっこの状態になる。

しかし、こういった地道な取り組みを続けていくことが、患者さんの生存期間を延ばすことにつながるのだという。

耐性ができてしまったら他の薬で治療を続ける

「耐性克服薬が実用化していない現在、使用していた分子標的薬に耐性ができ、がんが再び増殖を始めた場合には、これまで使っていた分子標的薬を他の薬剤に切り変えて、治療が続けられます。これは、従来型の抗がん薬に耐性ができた場合と同じです」

どのような薬に切り替えるかは、がんの種類や、これまで使用していた薬によって様々である。

次に使用する薬の選択肢の中に、作用の異なる分子標的薬もあれば、同じ作用をもつ別の分子標的薬へと切り替える場合もある。もちろん、分子標的薬から、従来型の抗がん薬へと切り替えるケースも多い。

「分子標的薬と従来型抗がん薬との併用療法を行っていて、従来型抗がん薬に耐性ができてしまうことがあります。そのような場合には、分子標的薬を残し、従来型抗がん薬だけを変えることがあります」

抗体医薬は使い続ける場合がある

例えば、大腸がんの治療では、*FOLFOX+*アバスチン併用療法を行っていて、それが効かなくなった場合、*FOLFIRI+アバスチン併用療法に切り替えることがある。

耐性になった従来型抗がん薬は切り替えるが、併用している分子標的薬は、そのまま使い続けるのである。

「このような使い方を、ビヨンドPDと呼んでいます。PD(progressive disease:進行/明らかな増悪)になっても、それを越えて使い続けるということです」

このような使い方をする代表的な薬が、アバスチンや*ハーセプチンといった抗体医薬である。小分子化合物では、ビヨンドPDという使い方をすることはない。

「抗体医薬は、がん細胞の受容体に結合するときに、免���に関係する色々な種類のリンパ球に影響を与え、免疫の働きを高めることが知られています。また、基本的にがん遺伝子の発現を抑える働きをするので、抗体医薬は使い続ける価値があると考えられているのです」

がんの薬物療法において、耐性は大きな問題である。それを乗り越えるため、耐性克服薬の開発をはじめ、他にも色々な工夫が試みられている。

*FOLFOX=5-FU(商品名)+ロイコボリン(商品名)+エルプラット(商品名) *アバスチン=一般名:ベバシズマブ *FOLFIRI=5-FU(商品名)+ロイコボリン(商品名)+トポテシン(商品名) *ハーセプチン=一般名:トラスツズマブ

創薬・適応拡大が進む分子標的薬

承認される薬が増えている

がんに対する分子標的薬が、日本で最初に承認されたのは2001年。それから12年、承認された分子標的薬は増え続けています。

01年には3種類の薬が承認されていますが、02年は1種類で、03~05年の承認はありませんでした。その後、06年に1種類、07年に2種類、08年~11年に毎年3種類、12年に5種類、13年に2種類(10月まで)が承認されています。現在、多くの新規分子標的の治験が行われており、今後もこれら薬剤の中から承認されるものが相次ぐと予想されています。

適応が広がるケースも

新しい薬が承認されるのに加え、これまで使われてきた分子標的薬の適応が広がることも増えています。例えば、かつては乳がんの治療に使われていたハーセプチンが、胃がんの治療にも使えるようになっています。

また、ハーセプチンは、もともと「HER2陽性の進行再発乳がん」に使われていましたが、その後適応が広がり(適応拡大)、現在では「HER2陽性乳がんの術前・術後の補助療法」にも使えるようになっています。

個別化医療が進む

分子標的薬は、標的分子に作用する薬なので、使用できる患者さんが限られることがあります。例えば、イレッサは非小細胞肺がんの中でも、「EGFR遺伝子変異陽性の手術不能または再発」の患者さんが対象。ザーコリは、「ALK融合遺伝子陽性の手術不能または再発」の患者さんです。同じ非小細胞肺がんでも、がん細胞がどのような遺伝子変異を持っているかによって、使用できる分子標的薬が違ってくるのです。

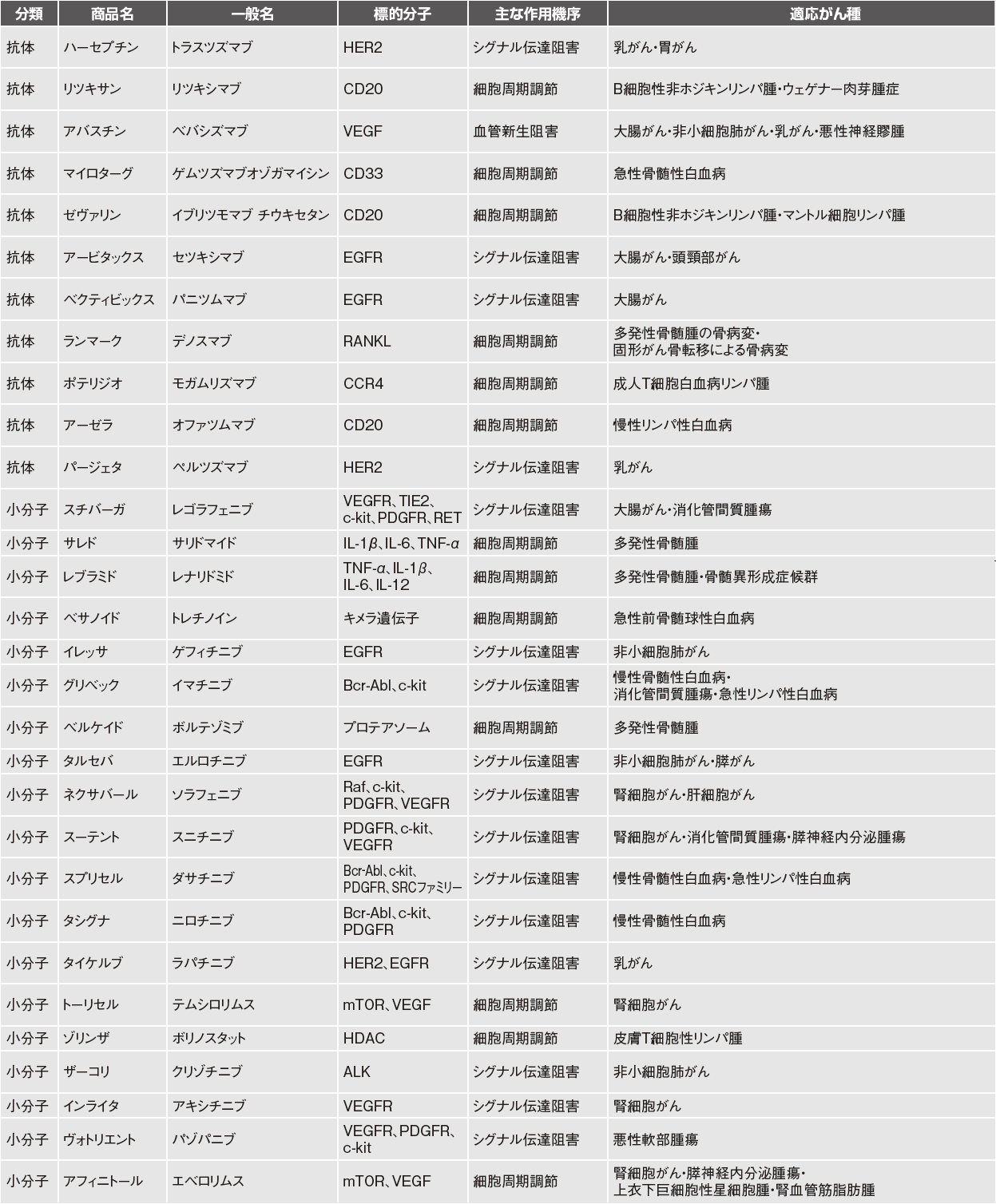

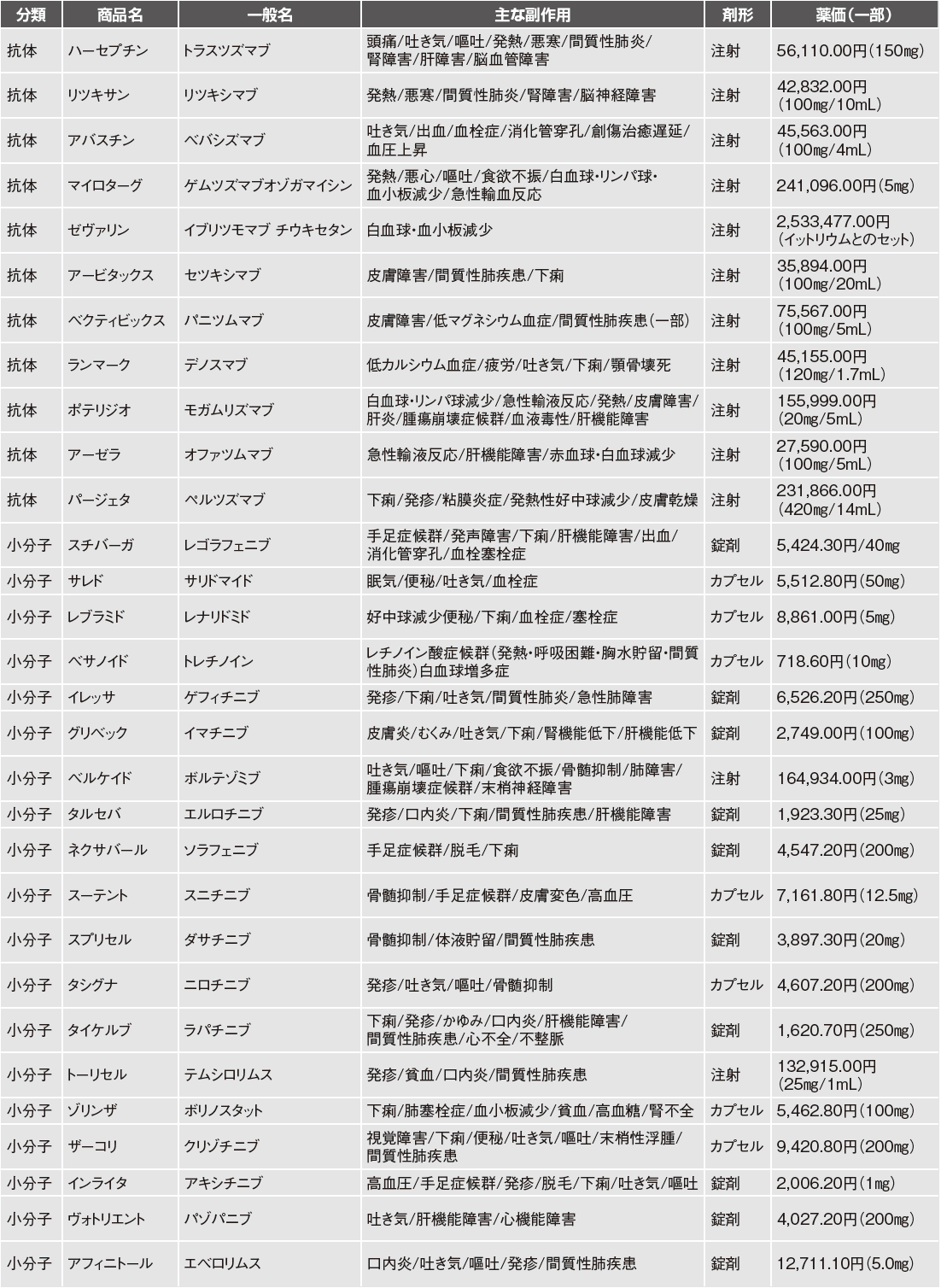

ここにまとめたのは、現時点(2013年10月末現在)において日本で承認されている主な分子標的薬の一覧表です。臨床試験が進むことで、承認される薬も、すでに承認されている薬の適応も、拡大していくと考えられます。

分子標的薬一覧(日本で承認され、がん領域で使われる主な分子標的薬、添付文書などをもとに作成)-つづき-

同じカテゴリーの最新記事

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 世界に先駆け初承認された分子標的薬ロズリートレクの課題 共通の遺伝子変異を標的とする臓器横断的がん治療薬

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 肺がんに4つ目の免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」登場! これからの肺がん治療は免疫療法が主役になる

- 肺がん薬物療法最前線―― 分子標的薬と、オプジーボに代表される免疫チェックポイント阻害薬が、肺がん治療をここまで変えた!

- 第3世代タグリッソ登場で非小細胞肺がん治療はさらに進化

- 分子標的薬投入時期を「Window」で見える化 ホルモン陽性HER2陰性再発転移症例での適切な投与時期を示唆

- 非小細胞肺がん 耐性後は再生検を行い 適切なEGFR-TKIで治療する

- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~