非小細胞肺がんEGFR-TKIの「使い分け」と「耐性への対応」

耐性が出てからの治療をどうするか?

問題は、EGFR-TKIは使い続けているとやがて効果が減退することだ。ほとんどの症例で数カ月から1年ほどで薬に対する耐性を獲得し、がんが勢いを増してしまう。

ジオトリフは登場した当初、EGFR-TKI耐性後の治療に有効と期待されたが、臨床試験の結果では耐性に対する強い効果は証明されていないという。

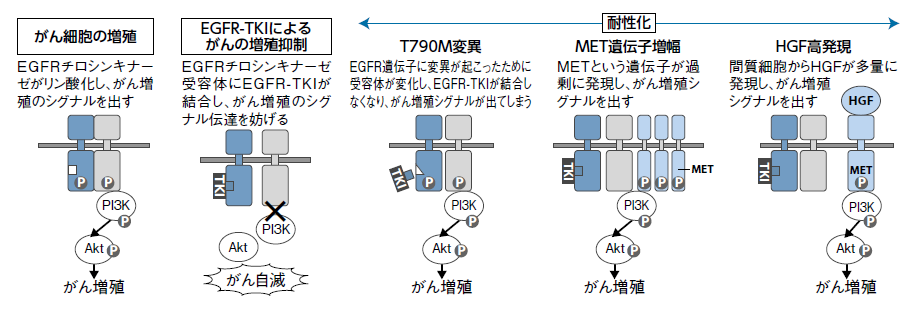

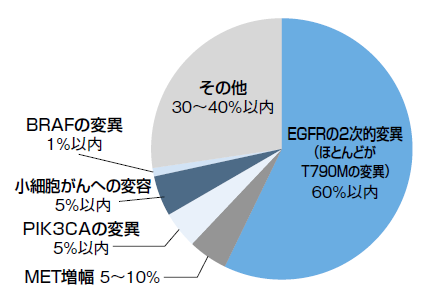

なぜEGFR-TKIの耐性が起きるのか?最近、そのメカニズムは解明されてきている。耐性獲得のメカニズムは2つあるという(図2)。1つはEGFRの遺伝子の特定の場所に遺伝子変異が起こり薬が効かなくなるタイプ(T790M 2次的遺伝子変異)。このT790M変異は耐性を獲得した症例の50%以上に検出されている(図3)。

もう1つはEGFR以外の別のルートから「がん増殖の信号」が伝えられてしまうバイパスシグナルが活性化するタイプだ(MET遺伝子増幅など)。

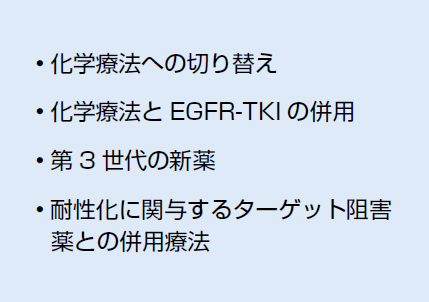

現在のところ、EGFR-TKIの耐性例に対して行われている治療は、通常、1次治療でイレッサなりタルセバ、ジオトリフを使って効果がなくなった時点で、殺細胞性の作用をもつ薬、つまりは従来から使われている抗がん薬を使うのが一般的だ(表4)。多くはプラチナ製剤の併用療法を行う。

「ファーストラインでEGFR-TKIを使っていて効果が落ちてきた場合、少し効果がなくなってきた場合、あまり長くEGFR-TKIを引っ張るのではなく、早めに殺細胞性の化学療法に切り換える。殺細胞性の化学療法の効果がなくなったら、またEGFR-TKIに戻す、ということを考えたほうがいい。EGFR-TKIをリチャレンジする場合は、前と同じ薬を使うより、違う薬を試すことが多いです。その際、ジオトリフは耐性に対していくらか効果的であるとの基礎データがあるので、ジオトリフを使うことも1つの戦略かもしれません」

第3世代の新規薬剤に期待

耐性克服で期待されているのは第3世代の薬だ。いくつかの薬の開発が進んでいるが、注目されるのはAZD9291とCO-1686。特に前述の「T790M 2次的遺伝子変異」にこの2つの薬が有効と言われている。現在、日本も含めた国際的な臨床試験が進行中で、米国では食品医薬品局(FDA)より「画期的治療薬」の指定を受けるとともに優先審査の対象にもあげられている。

一方、バイパスシグナルが活性��するようなタイプには、「EGFR-TKIと別タイプの薬との併用療法が1つの戦略となる」と、西尾さん。

バイパスを作るタイプには細胞増殖にかかわるMET遺伝子が関与していると言われ、この活性を阻害するMET阻害薬とEGFR-TKIとの併用療法も期待されているが、まだ十分な効果は報告されていない。

抗体療法も選択肢の1つ。具体的には、EGFR-TKIと*アービタックス、*アバスチンなどとの併用療法。さらに免疫に作用する抗PD-1抗体薬や抗PD-L1抗体薬という新規薬剤とEGFR-TKIの併用などが臨床試験で試されており、これらの結果が待たれる。

*アービタックス=一般名セツキシマブ *アバスチン=一般名ベマシズマブ

同じカテゴリーの最新記事

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 世界に先駆け初承認された分子標的薬ロズリートレクの課題 共通の遺伝子変異を標的とする臓器横断的がん治療薬

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 肺がんに4つ目の免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」登場! これからの肺がん治療は免疫療法が主役になる

- 肺がん薬物療法最前線―― 分子標的薬と、オプジーボに代表される免疫チェックポイント阻害薬が、肺がん治療をここまで変えた!

- 第3世代タグリッソ登場で非小細胞肺がん治療はさらに進化

- 分子標的薬投入時期を「Window」で見える化 ホルモン陽性HER2陰性再発転移症例での適切な投与時期を示唆

- 非小細胞肺がん 耐性後は再生検を行い 適切なEGFR-TKIで治療する

- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~