第3世代タグリッソ登場で非小細胞肺がん治療はさらに進化

耐性ができた後も治療が可能になった

EGFRチロシンキナーゼ阻害薬は、EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がんには優れた効果を発揮する。しかし、その効果がずっと持続するわけではない。いずれ耐性ができ、薬が効かなくなってしまうのである。

「耐性ができるまでの期間の中央値は、イレッサで10カ月ほど、長いと言われているジオトリフでも13カ月ほどです。だいたい半数の人が、1年程度で薬が効かなくなってしまいます」

EGFRチロシンキナーゼ阻害薬が効果を発揮するのは、がん細胞表面の受容体であるEGFRに結合することで、EGFRから増殖のシグナルが出なくなるためである。EGFRチロシンキナーゼ阻害薬は、EGFRにぴたりとはまるように設計された薬なのだ。

「効かなくなるのは、EGFRに変異が起こり、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬がはまらなくなってしまうからです。その原因として、明らかになっているものの1つに、T790M変異があります。EGFRの790番目のアミノ酸が、トレオニン(T)からメチオニン(M)に代わる変異です。耐性ができたがんの約半数にこの変異が起きています」

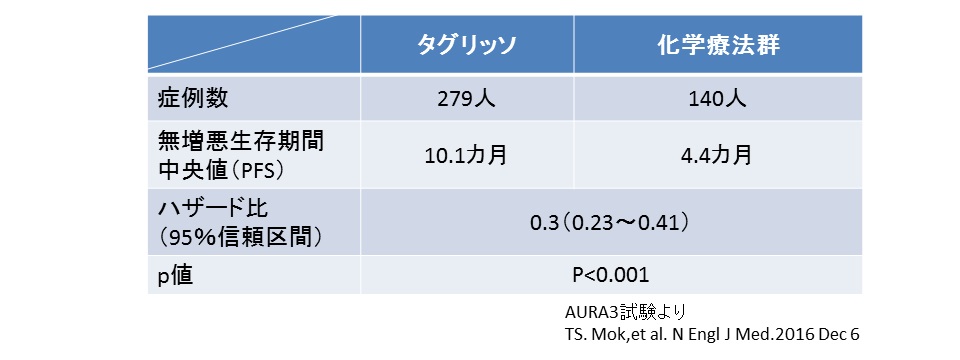

そこで、T790M変異にぴたりとはまるように設計された薬が開発された。それが2016年に登場したタグリッソである。効果を明らかにするため、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬が効かなくなった、T790M変異陽性患者を対象に、タグリッソと化学療法の比較試験が行われた。

薬が効かなくなるまでの期間を示す無増悪生存期間(PFS)の中央値は、タグリッソ群が10.1カ月、化学療法群が4.4カ月という大きな差がついた(表3)。

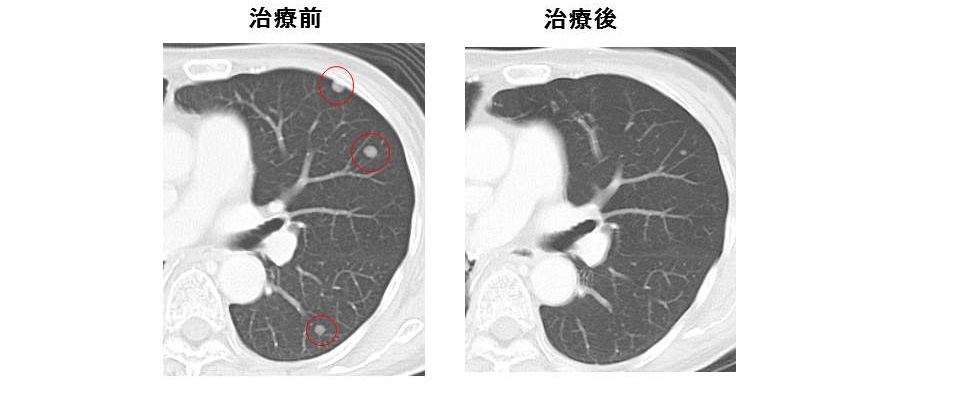

「これまではイレッサなどのEGFRチロシンキナーゼ阻害薬が効かなくなると、通常の化学療法の他にはあまり有効な治療はありませんでした。ところが、T790M変異陽性の人にタグリッソを使用すると、第1世代薬や第2世代薬を初回治療で使用したときのような効果が得られます。まさに劇的な効果で、短期間でがんが縮小したり消失したりします(図4)」

ただ、残念なことにこの薬もいずれ耐性によって効かなくなることがわかっている。

「臨床試験では、だいたい10カ月ほど、日本人患者さんでは12カ月ほどで効果が見られなくなってしまうというデータが出ています。とはいえ、タグリッソはT790M変異を持つ患者さんの約7割に効果があるとされ、これまで色々な治療をし尽くした患者さんにも、初回治療のような効果が出ているのを日々の診療でも実感しています」

一方、気になる副作用だが、「タグリ��ソは第3世代薬なので、副作用が軽くなるように設計されています。これまでのEGFRチロシンキナーゼ阻害薬と同じように、皮膚障害や下痢が起こることはありますが、その頻度は少ないと言えます。タグリッソを使用する患者さんは、それまでに第1世代薬や第2世代薬を使った経験があるわけですが、それに比べて圧倒的に副作用が楽だと言っている患者さんもおられます」

ただ、副作用は軽いので心配なしとは言い切れない。

「実は他のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬と同じように、間質性肺炎が起きることがあります。命に関わる重篤な間質性肺炎が起こるのはわずかですが、軽いものを含めると、5%前後に起きることがわかっています。また、血小板減少や貧血など、従来のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬では現れなかった副作用も起きています。全般的に副作用は軽いのですが、注意は必要です」

肺への転移巣が明らかに消失、縮小している様子がうかがえる(赤線部分)

血液でT790Mを調べられるようになった

タグリッソはEGFRチロシンキナーゼ阻害薬に耐性ができた人で、さらにT790Mという変異がある人に使用できる薬剤である。耐性ができた人の中で、T790M変異陽性の人は約半数であることがわかっている。

「タグリッソを使用するにあたっては、耐性ができた時点でがん組織を採取し、T790M変異があるかどうかを調べる必要があります。肺に再発が起きた場合、気管支鏡を肺に挿入して組織を採取するのですが、患者さんにとって身体的な負担の大きい検査です。また、つらい思いをして肺に気管支鏡を挿入したとても、そこから組織を採取してこられる確率は7割程度。もっと簡単に調べる方法の登場が待たれていました」

期待されていたのは、リキッドバイオプシー(液体生検)と呼ばれる方法である。ある程度がんが進行すると、血液中に腫瘍由来の細胞や遺伝子が流れ込んでくる。T790M変異があればそれも血液中に存在するので、採血によってそれを検出するのだ。

「血液によるT790M変異の検査が、昨年12月に承認されました。血液検査ですから、患者さんにとって身体的な負担はほとんどありません。ただ、組織を採取して調べる方法に比べ、検査の感度は低いことがわかっています。組織による検査と血液の検査をどのように組み入れていくかについては、今後検討されることになります」

血液検査をEGFRチロシンキナーゼ阻害薬に耐性ができた人全員に行い、それで陰性になった人にだけ、組織を採取する検査を行う、というのが患者にとっては最も楽な方法だろう。しかし、これでは2度検査する人が出てくるため、医療費の観点から課題が残ることになる。また、患者の中には、血液検査で陰性と判定された時点で、偽陰性の可能性もあるのにあきらめてしまい、組織検査を行わずにタグリッソによる治療にたどり着けない人が出てくるのでは、という懸念もある。

「T790M変異があり、タグリッソの治療を望む人が、きちんと治療を受けられるような検査体制が望まれています」

第1世代、第2世代、さらには第3世代と新たな薬剤が登場しているEGFRチロシンキナーゼ阻害薬。患者にとっては朗報だが、その一方で、検査体制の構築という、新たな課題も出てきているのが現状と言えそうだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 世界に先駆け初承認された分子標的薬ロズリートレクの課題 共通の遺伝子変異を標的とする臓器横断的がん治療薬

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 肺がんに4つ目の免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」登場! これからの肺がん治療は免疫療法が主役になる

- 肺がん薬物療法最前線―― 分子標的薬と、オプジーボに代表される免疫チェックポイント阻害薬が、肺がん治療をここまで変えた!

- 第3世代タグリッソ登場で非小細胞肺がん治療はさらに進化

- 分子標的薬投入時期を「Window」で見える化 ホルモン陽性HER2陰性再発転移症例での適切な投与時期を示唆

- 非小細胞肺がん 耐性後は再生検を行い 適切なEGFR-TKIで治療する

- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~