分子標的薬の光と影:患者さんにとって大きな問題は高額な医療費と特有の副作用 長所と短所をきちんと把握しよう!分子標的薬のよりよい使い方

どのタイミングで使用してもいい

話を肺がん領域に戻しますと、現在、保険の適応を受けているのは4つの薬剤になります。イレッサの他には、イレッサと同様に腫瘍細胞表面に発現しているEGFRの酵素を標的とした小分子薬タルセバ*、EML4-ALK遺伝子のALK酵素活性を妨げる小分子薬ザーコリ*といった3つの小分子薬とアバスチンという血管新生阻害薬です。

「イレッサやタルセバのような分子標的薬のメリットは、どの段階で使用しても同じ効果が得られる点です。抗がん薬では、使う順番によって、効果が出なくなってしまうことがありますが、単剤で使える分子標的薬の場合は、どこのタイミングで使用しても効果が期待できます。したがって再発転移があった場合でも、患者さんにつらい症状がなければ、先に抗がん薬を投与したり、後から切り札として残しておくこともできます」

患者さんの状態を診ながらよく話し合って治療を決めていくことが大切になるのです。

*タルセバ=一般名エルロチニブ *ザーコリ=一般名クリゾチニブ

課題が残る分子標的薬も

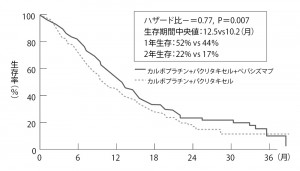

出典:Sandler A, N Engl JMed, 2006 肺がんを対象に、ベバシズマブが生存期間を延長したとする唯一の試験結果

出典:Sandler A, N Engl JMed, 2006 肺がんを対象に、ベバシズマブが生存期間を延長したとする唯一の試験結果また、久保田さんは、肺がん領域で認可されているアバスチンに対して注意を投げかけます。

「アバスチンは大腸がんの治療薬として登場し、さまざまながん領域で保険適用されています。大腸がんの治療薬としては優れた治療成績を残してはいますが、乳がんや肺がんの領域では、いくつかの試験が行われましたが、生存期間の延長が示されたのは1つのみです(図4)。その差は生存期間中央値が2カ月というものでした。この試験と同様のより小規模な試験が日本で行われましたが、生存期間にはほとんど差はありませんでした。高い治療費やリスクに見合った治療効果が得られるのかという面で、課題が残っています」

FDA(米国食品医薬品局)では、���がん領域でのアバスチンの承認が取り消され、話題になりました。理由としては、無増悪生存期間は延長するものの、全生存期間の延長は認められなかったからです。肺がんの領域での有効性も同程度でしょう。ただし、承認を取り消すことは、患者さんにとっては治療の選択肢を1つなくすことにもなります。だからこそ久保田さんは、使うべき患者さんを選ぶことが重要と強調します。

「肺がん領域でのアバスチン使用方法の例として、胸水や心嚢水がたまってコントロールが難しい患者さんや、がん性リンパ管症を起こして呼吸困難がある患者さんに対して使うと症状が軽減されることがあります。使用することでQOL(生活の質)を改善させる可能性が高い患者さんには、使用を考慮することが大切だと思います」

問題は薬の値段

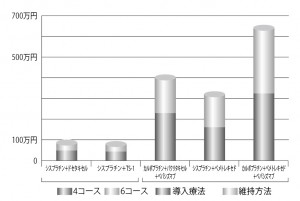

従来からの抗がん薬での治療と比較し、新しく登場した分子標的薬や新規薬剤は高額であるため、医療費が上がってしまう。導入療法(4コースとして計算)、維持方法(4コースとして計算)

従来からの抗がん薬での治療と比較し、新しく登場した分子標的薬や新規薬剤は高額であるため、医療費が上がってしまう。導入療法(4コースとして計算)、維持方法(4コースとして計算)このように、分子標的薬は治療効果が期待できる人をきちんと調べ、使用することが大切です。実はその背景には、高額な薬の値段の問題があるからです。例えば、イレッサを1カ月服用すると月額約18万円、グリベック*は約33万円、ハーセプチンは約37万円、アバスチンは約50万円と、どの薬剤も高額です(図5)。

「保険制度で3割負担となる患者さんにも大きな問題ですが、同時に、7割を負担する日本の医療制度を逼迫する大きな問題です。だからこそ、社会全体で考えなくてはなりません」

*グリベック=一般名イマチニブ

特有の副作用には注意を

また、分子標的薬は、それぞれ特有の副作用が出るので注意が必要です。例えば、イレッサやタルセバなどの小分子薬には間質性肺炎、アバスチンなどの血管新生阻害薬では、喀血、血栓症や、消化管に穴があく消化管穿孔のほか、腎がん治療に使うネクサバール*やスーテント*は、手足の皮膚が腫れて痛む、手足症候群を起こします。ほかにも血液がんに使用するグリベックではかゆみを伴う赤い発疹が出ます。

「全生存率とQOLとコストをよく考えて分子標的薬は使われるべき。そして、薬の効果をいかにフルに活かすかを考えることです。治療の最終目標は、患者さんが支障なく生活できる期間を延ばすことにあります。

ですから、まず分子標的薬ありきではなく、抗がん薬でも十分に治療ができるのであれば、それも含めて治療戦略を立てていくべきでしょう」

*ネクサバール=一般名ソラフェニブ *スーテント=一般名スニチニブ

従来薬も上手に使う

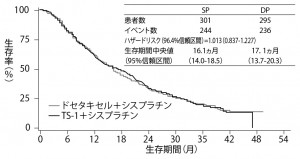

生存期間と生活の質を有意に改善した唯一のレジメンであるドセタキセル+シスプラチンと比較して、TS-1+シスプラチンは同様の生存期間を示し、副作用が軽度でかつQOLが良好であった

生存期間と生活の質を有意に改善した唯一のレジメンであるドセタキセル+シスプラチンと比較して、TS-1+シスプラチンは同様の生存期間を示し、副作用が軽度でかつQOLが良好であった最近では、抗がん薬の種類や薬の組み合わせ(レジメン)も増え、毒性が軽減されたり、副作用を抑える支持療法薬も増えてきていますので、薬物療法の選択肢は広がっています。

「例えば、進行非小細胞肺がんに対する『キャッツ試験』という臨床試験では、シスプラチン*とTS-1*の組み合わせが、標準治療であるシスプラチンとタキソテールの組み合わせに比べて効果は匹敵し、脱毛、感染などの副作用が少なく、QOLが良好であることがわかりました。従来からの抗がん薬治療も過去のものではありません」(図6)

がんに対する薬物療法は、従来からの抗がん薬を上手に使うことが大切です。その上で、効果が期待できるのであれば、分子標的薬を使う個別化医療が求められています。

*シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ *TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

同じカテゴリーの最新記事

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 世界に先駆け初承認された分子標的薬ロズリートレクの課題 共通の遺伝子変異を標的とする臓器横断的がん治療薬

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 肺がんに4つ目の免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」登場! これからの肺がん治療は免疫療法が主役になる

- 肺がん薬物療法最前線―― 分子標的薬と、オプジーボに代表される免疫チェックポイント阻害薬が、肺がん治療をここまで変えた!

- 第3世代タグリッソ登場で非小細胞肺がん治療はさらに進化

- 分子標的薬投入時期を「Window」で見える化 ホルモン陽性HER2陰性再発転移症例での適切な投与時期を示唆

- 非小細胞肺がん 耐性後は再生検を行い 適切なEGFR-TKIで治療する

- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~