遺伝子変異検査や分子標的薬の治療効果判定などにも活用が可能に

分譲手数料は実費+α程度

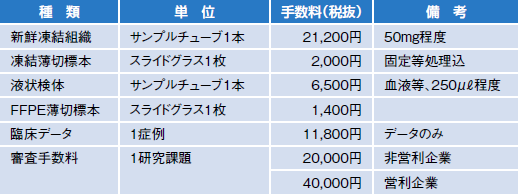

苦労したもう1つの点は、分譲の際の手数料設定。「私たちは組織を収集・分類し、切り分け、血液の除去などの処理をした上で、臨床データを登録して冷凍庫に保管していますが、全てセンターの専任スタッフが行っているので、人件費が掛かりますし、凍結保存なので保存にも分譲する場合も特殊な容器が必要で、容器代も掛かります。そこで、組織試料を外部に分譲する際には、一定の手数料をいただいています(表2)。

幸い、手数料設定に当たっては、病院の経理部の方たちに一緒に考えてもらって大変助かりました。分譲に必要な諸経費の実費とほぼ同じになるような金額を設定したため、全く利益は出ません。また、当センターでは詳細な臨床情報を付けて分譲しますが、その知的財産権も放棄しています」(竹内さん)

検体管理システムは市販のソフトを使って作成

同センターが収集・保存している組織検体の管理システムについて竹内さんは、「最初はシステム開発会社に依頼しましたが、こちらの意図を盛り込むのが難しいのと、契約期間が終わった後が不安だったため、結局、専任スタッフの看護師さんの協力を得て自分たちで使い勝手のよいものを作りました。

現在は病院の電子カルテを参照する許可も得られており、電子カルテの臨床情報と組織検体の情報を結びつけたデータが登録されています。

また、組織情報と患者情報を結びつけたデータが入っているコンピュータは、セキュリティのためにインターネットに接続していません。そのコンピュータを立ち上げるには指紋認証が必要ですし、ソフトを立ち上げるにはパスワードが必要になっています。

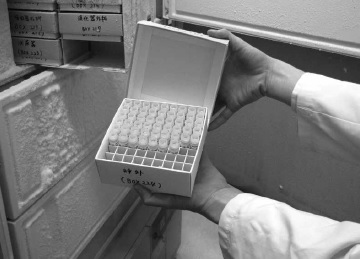

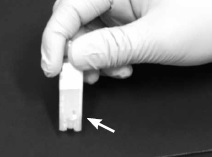

組織採取後から冷凍までに要した時間もデータベースに登録されており、冷凍庫のどこに検体が収められているか、また冷凍庫から取り出された時間などの情報は、サンプル容器(チューブ)に貼られたラベルにある二次元バーコード(縦横の情報を記録でき、バーコードに比べ記録スペースが小さい)を読み取ることで自動的に記録されます」

課題は対象臓器の拡大と患者さんへの説明

現状での課題の1つは、組織の収集先が筑波大学附属病院に限られているため、収集組織の臓器が呼吸器科、消化器科、泌尿器科に偏っていること。「1施設での検体収集なので、領域に偏りがあることと、検体数が少ないことが課題です。今後は比較的手術数が多い産婦人科や皮膚科等に協力をお願いして、もう少し領域を拡げて、検体数を増やしたいと考えています」

もう1つの課題は、人手不足のため、患者さんへの組織提供のための説明と説明書の手渡しを主治医にお願いしている点。「説明者が医師だと、患者さんが質問をためらったり、提供を断れ切れなかったりすることもあると思います。患者さんが分からないことを気軽に聞ける相談窓口をセンター内に設置することと、その場合、説明の担当は看護師さんが適任ではないかと考えています。

現在、国立がん研究センターが運用している患者さんへの説明システムを参考に、相談窓口の設置を考慮中です。今のところ組織提供を断られた方はいませんが、遺伝子解析は嫌だという方はいます」

組織診断関連施設からも試料収集を計画中

今後の展開について、竹内さんは、「つくばヒト組織診断センター(THDC)という部署が院内にあり、外部の医療機関からの依託で病理組織の診断を行っています。依頼元は12、3施設で毎日検体が届きます。そうしたルートが既に確立しているので、これを活用して組織バンキングを拡充できないかと考えています。

すでに幾つかの施設の医師に何回か集まっていただき、そういう話もして、現在、各病院で検討していただいている段階です。

ただ、これを実施する場合には、患者さんへの説明書の様式の整備や、検体処理の権限(担当)などの細部を詰める必要もあるため、すぐには実現しませんが2、3年後くらいを目標に軌道に乗せたいと考えています」と今後の抱負を語っている。