肺がん緩和期の適切なリハビリとケア

全身状態を考えた呼吸リハビリ 排痰を助ける様々な方法も

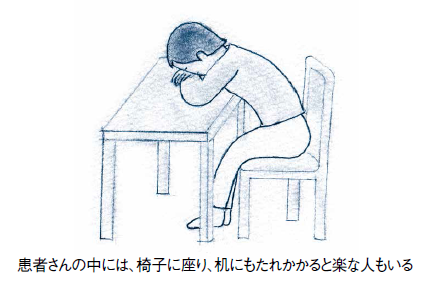

図2 リラクゼーション2

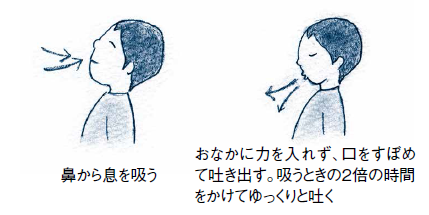

図3 口すぼめ呼吸

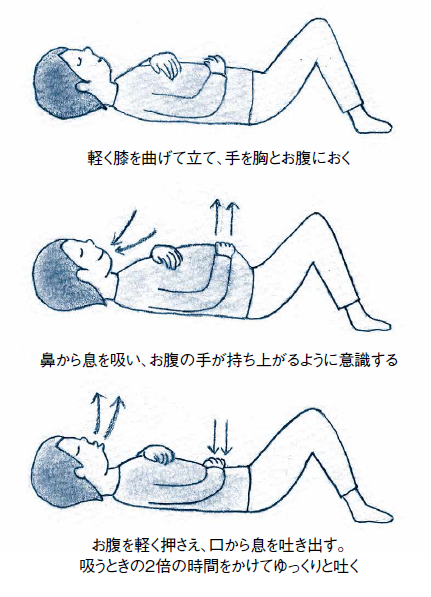

図4 腹式呼吸

次に医療と生活との接点となるリハビリについて見てみよう。

「一般の呼吸リハビリとがん緩和ケアにおける呼吸リハビリの違いは、転移など全身状態を考えなければならないことです」

たとえば、スクイージングという胸に手を当て圧迫して痰を出す手技は、肋骨への骨転移がある患者さんに行えば骨折を招いてしまう。そのようなことを考慮しながら、リハビリ法を選択していく。

●リラクゼーション

「患者さんには、それぞれ安楽な体位というものがあります。その姿勢を取ることでリラックスできれば、呼吸もしやすくなります」(図1)

寝ているときに床ずれを防ごうと体位を変えたがる患者さんや家族もいるが、胸水が溜まっている場合は、溜まっている側が上になると重みが苦しさにつながる。胸水がある側を下にするのが基本だ。

また、人によっては寝ているよりも椅子に座った状態のほうがずっと楽なことがある。さらに机にもたれかかるような姿勢のほうがもっと楽になる。本人にとっての安楽な体位を実現することが大切だ(図2)。

●呼吸法

呼吸には胸式呼吸と腹式呼吸があるが、腹式呼吸のほうが息苦しさの改善には有効。

「患者さんは苦しいとどうしても『ハッ、ハッ』という口を開けての浅くて速い呼吸をしがちですが、大きく腹式呼吸をすることにより、ゆっくりと肺でガス交換する時間ができます。加えて有効なのが、口すぼめ呼吸です」(図3、4)

口すぼめ呼吸とは、息を吸うときはお腹が膨らむのを意識して鼻から吸い込み、吐くときは口笛を吹くように口をとがらせて長い時間をかけて吐き出す方法だ。

●筋力トレーニング

腹式呼吸をしやすくするために腹筋などを鍛える。呼吸器科の患者さんにはしばしば行われているが、がんの緩和期には体力的に難しい。術後すぐなど、余力がある患者さんには有効となる。

●排痰

呼吸困難感の大きな要因に、痰を吐き出せないつらさがある。咳をして痰を出す力がなくなっている���だ。それを促すリハビリの基本は、体位ドレナージ、スクイージング、ハッフィング、ネブライザーという機器での吸引がある。

「吸引器は気管まで届きませんので、痰を誘導してくることが大切になります」

体位ドレナージでは、医師が聴診で胸の音を聞きながら、患者さんに痰が出やすい体位をとってもらう。あお向けや横向きなど体位を変えて、痰が出るように促す。

スクイージングは、医療者が患者さんの胸を圧迫して、痰を排出しやすいように移動させていく方法。息苦しさも楽になる。しかし、骨転移や胸膜浸潤がある方の場合は骨折につながるなど危険が伴うので、事前の診断が大切になる。

ハッフィングは、痰を吐き出すための方法で、「ハッ!ハッ!」と勢いよく息を吐く。胸を圧迫することで効果は上がるが、緩和期のがん患者さんには難しいケースが多い。ネブライザーは喀痰粘液溶解薬、気管支拡張薬などを含んだ細かい霧を発生させる装置。気道内に噴霧し、吸引器での痰の排出を補助する働きがある。

一連の排痰ケアは15~30分で行われる。

●ストレッチ

体を動かせる患者さんは、肋骨と肋骨の間の呼吸筋を広げやすくなって楽になるというメリットがあるが、緩和期には難しいケースが多い。

日々の生活で呼吸困難は軽減できる 室温や空気の流れに注意

環境を整えることで、呼吸困難を減らすこともできる。

室温は涼しいくらいがいい。風の流れと加湿も必要だ。

「在宅の場合、ご家族は風邪をひかせないようにと室温を上げたり、窓を閉め切ったりしがちです。窓を開けるのは難しいかもしれませんが、床面に置く上向きの扇風機(対流型)でも部屋に風が起こります」

うちわであおぐなどのちょっとしたケアも大いに助けになる。

在宅酸素療法中は、口が渇く。水分を常に取れるように飲料水を用意したり、むせるようなら小さい氷を用意したりするなど、小さな工夫が大切だ。臭いも大きい。酸素濃縮機器は、部屋の空気を吸い込むので部屋に特有の臭いがあると患者さんには大きな負担になる。フィルターの掃除もきちんとしなければ、十分な効果は期待できない。紙マスクをすることで酸素の吸収率が上がるので、負担でなければ有効だ。

「緩和ケアの段階で、何より大切なのはコミュニケーションとケアです。本人が本当に何をして欲しいのかを見極め、対応することが重要なのです」

同じカテゴリーの最新記事

- 運動はメンタルへのデトックス効果も高い がん治療後に元の生活に戻れることが大事、運動はその第一歩

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 社会復帰までが医療の責任 退院してからもしっかりフォローアップ

- 多職種による切れ目のない訪問看護 スタッフ間の密な連絡が鍵

- 社会復帰目標に個別的な対応を図る 肺がん手術前後のリハビリテーション

- 乳がん術後に行いたい、肩関節可動域訓練と運動療法

- 多様な職種の連携で、骨転移患者さんのQOLを維持する 最期まで自分の足で歩けるように

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害