社会復帰目標に個別的な対応を図る 肺がん手術前後のリハビリテーション

手術翌朝には歩行練習

そして、術後のリハビリのスタートについて、患者さんが事前に説明されていることも必要だ。

「一番大切なのは、患者さんに『手術の翌朝に立ちますよ、歩きますよ』と伝えることです。先延ばししたい患者さんも未だにいます。手術が終わったら翌日にはすぐにリハビリが始まること、寝ている状態から座ったり、立ったりすることを伝えておかなければなりません」

術後の状況を考慮したリハビリ

さて、手術後は集中治療室(ICU)に1泊し、病棟に戻る。そのときの患者さんの状態は様々だ。朝に車いすに座れるかが最初のポイントとなる。7~8割ができるという。痛み止め(鎮痛薬)で血圧が下がっていたり、しばらく寝ていたりするので、立つだけでもクラクラしてめまい(起立性低血圧)や吐き気を感じる人、手術の傷が痛くて歩けない人もいる。動ける人はいきなり10mも歩けるが、状態が良くない人はベッドから起きて座れない人もいる。

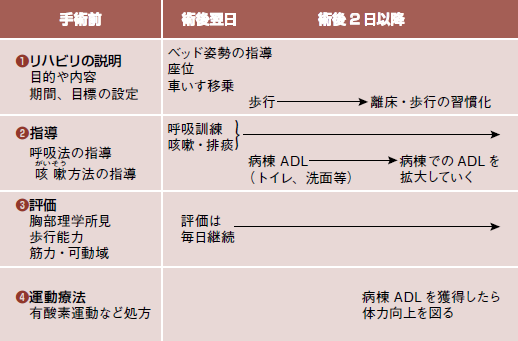

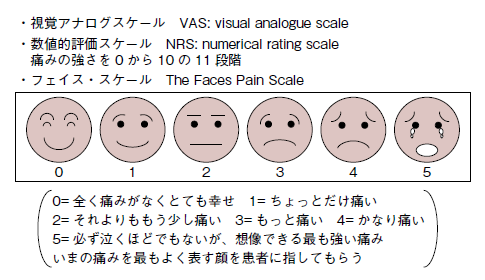

ここから患者さんそれぞれの状態に合わせたリハビリが始まる(図3)。そのときに重視しなければならないのが、患者さんの状態の把握だ。客観的に患者さんの疼痛などを測ることを目的に、いくつかの方法があるが、鵜澤さんは「数値的評価スケール(NRS)」を採用している(図4)。痛みの強さを0から10の11段階で評価してもらおうというものだ。

個人の目標に合わせたプログラム

リハビリの目標は様々だ。仕事に復帰するためには駅の階段を上り降りしなければならないし、自宅の菜園で作業できればいいという人もいる。

「患者さんそれぞれが描いている目標が異なるので、それを実現できるようにしていくことが我々の役割です。患者さん全員への共通したリハビリプログラムはありますが、そのあとは個別的な対応に移ります」

術後の入院は2週間弱が平均だ。この間に、退院後のADLを改善するためのリハビリが行われる。リハビリの柱は、「呼吸」「歩行」「肩の運動」。その前段階として重要なのが、「起き上がること」だ。

「寝た姿勢ではなく、頭を起こして座ることです。FRCは姿勢���影響されるためです。肺容量が寝ていると小さくなってしまうのです。酸素が体に取り込みにくくなってしまいます」

呼吸では、術前に練習した、鼻から吸って口から出す1:2の時間配分による呼吸を実践する。メインは吐くことであることを改めて心に留めるとやりやすい。

歩行の最初の目標はトイレ

歩行についてみてみよう。手術後はたくさんの管が体についている。それは避けられないことだ。まずは、点滴などがぶら下がっているスタンドを頼りにしながら、少しずつ歩き始める。今日は5m、明日は10mと伸ばして、トイレに行けるのが1つの目標となる。鵜澤さんらスタッフによるリハビリ指導もトイレに行けるまでは1日2回、それ以後は1回となる。

「午前中にリハビリをして、病棟を1周したら、『午後も1周してくださいね』と自主的に取り組むことをお願いします。ただし、気をつけなければならないのは、あまり頑張りすぎて疲れないように、ということです」

具体的な歩き方としては、傷があるから胸を張っては歩けないので、ゆっくり歩くことがポイントとなる。肺活量が減るので、足は元気だから歩いて行こうとするが、呼吸がついていけない。スピードが遅くても気にしないことが大切となる。

歩幅や足の運び方は細かく指導しない。呼吸に合わせて運ぶことが第1という。

そして、肩の運動だ。手術した側の肩の運動が必要になる。術後は力が入らない。動かそうとすると痛い。以前は、それを避けるために肩を動かさず、結果的に肩が上がりにくくなった人もいたという。

肩の対策も手術翌日から行う。痛さなどで上がらないと訴える患者さんでも、力を抜いてスタッフが介助すれば、上がるようになる。歩行と同じく、自分で改善(正常化)に努めることが大切だ。肩が上がるようになったら、積極的に着替えや体を拭くことなどを自分でするといった、日常生活に戻るための取り組みが何よりも効果的となる。

「呼吸も歩行も肩の対策も、1つひとつの練習が出来たら、生活に応用してもらうことで、リハビリは短くて済み、回復していただくことが出来ます」

乗り切れば楽になる

鵜澤さんにリハビリについて聞いた。

「リハビリというと、脳卒中の後遺症や骨折からの回復などをイメージして大変と思われているかもしれませんが、肺がん手術後のリハビリは、一時的に体力が落ちたり呼吸の力が弱くなったりしたことを補助するためのものです。日増しに痛みはなくなるので、『今日が一番大変ですよ、痛かったら痛み止めありますよ』と呼び掛けています。不便でつらさはありますが、乗り切れば楽になります。それを支援しています」

同じカテゴリーの最新記事

- 運動はメンタルへのデトックス効果も高い がん治療後に元の生活に戻れることが大事、運動はその第一歩

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 社会復帰までが医療の責任 退院してからもしっかりフォローアップ

- 多職種による切れ目のない訪問看護 スタッフ間の密な連絡が鍵

- 社会復帰目標に個別的な対応を図る 肺がん手術前後のリハビリテーション

- 乳がん術後に行いたい、肩関節可動域訓練と運動療法

- 多様な職種の連携で、骨転移患者さんのQOLを維持する 最期まで自分の足で歩けるように

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害