乳がん術後に行いたい、肩関節可動域訓練と運動療法

有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせるのが理想的

運動療法に関しては、乳がんの患者さんのための特別な方法があるわけではない。勧められているのは、生活習慣病の予防に役立つと言われているような運動である。かつては有酸素運動が勧められていたが、現在は、有酸素運動と筋力トレーニングの両方を行うことが勧められている。

有酸素運動では、推奨されている運動強度は結構高い。

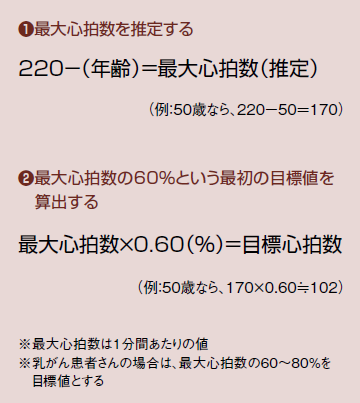

「運動強度は心拍数で表されます。年齢によって最大心拍数は異なりますが、最大心拍数の60~80%の心拍数になる強さの運動が勧められています」

最大心拍数とは、その人が可能な限り激しい運動を行ったときの心拍数である。「最大心拍数=220−年齢」の式で推定値を求めることができる(図3)。

「運動の種類は、ウォーキングでも、水泳でも、自転車でも構いません。ただ、最大心拍数の60~80%というのは、決して軽い運動ではないので、ウォーキングなら、速く歩く必要があります」

50歳なら最大心拍数の推測値は170となる。その60~80%だから、心拍数が102~136程度の運動ということになる。心拍数は心拍計で測ってもよいし、15秒間の脈拍を数え、それを4倍してもよい。

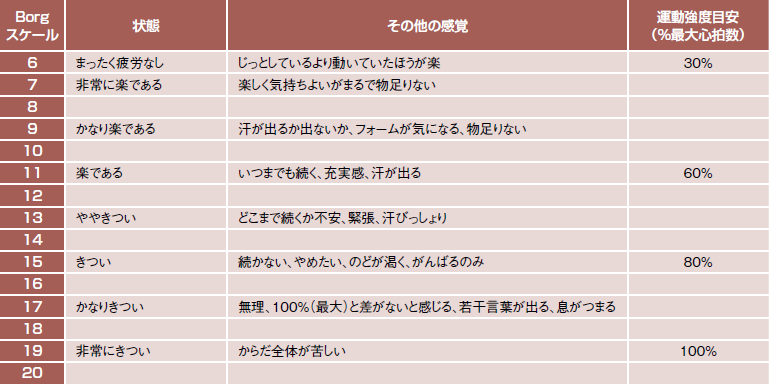

「心拍数は運動強度の指標として優れていますが、心臓に問題があって心拍数があまり上がらない人もいます。そのようなことで負荷をかけ過ぎてしまうことを避けるために、自覚的運動強度(表4)も併用するとよいでしょう」

自覚的運動強度は、本人の感じ方によって、運動の強度を6~20までの13段階で評価する。最大心拍数の60%は自覚的運動強度では11(楽である)、80%は15(きつい)という評価になる。

「この強度の運動を、10~15分程度から始め、徐々に延ばしていって、20~30分程度行えるようにします。化学療法や放射線療法を受けているときは、10~15分程度、無理のない範囲で行うようにします」

1種類ずつでも週3回程度を継続したい

筋力トレーニングは、10種目程度の運動を行い、上肢、下肢、体幹をバランスよく強化するとよい。加える負荷は、10回繰り返せる程度がよいとされている。

「実際には、10種目の運動を行うのも、10回繰り返せる程度の負荷を加えるというのも、専門的な指導者がつかないと難しいでしょう。現実的には、有酸素運動だけで終わりにせず、上肢、下肢、体幹の筋力トレーニングを1種類ずつ行うだけでもよいと思います」

運動療法は、週3回行うことが推奨されている。

以上のようなリハビリを行うことで、活動性が向上する、再発が減る、化学療法の副作用が出にくく、治療がしっかり行える、といった効果が得られるという。手術直後から行うのが理想的だが、乳がんのサバイバーが、今から運動療法を始めてもよい。体力が向上することで、QOLの向上が期待できる。

同じカテゴリーの最新記事

- 運動はメンタルへのデトックス効果も高い がん治療後に元の生活に戻れることが大事、運動はその第一歩

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 社会復帰までが医療の責任 退院してからもしっかりフォローアップ

- 多職種による切れ目のない訪問看護 スタッフ間の密な連絡が鍵

- 社会復帰目標に個別的な対応を図る 肺がん手術前後のリハビリテーション

- 乳がん術後に行いたい、肩関節可動域訓練と運動療法

- 多様な職種の連携で、骨転移患者さんのQOLを維持する 最期まで自分の足で歩けるように

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害