多様な職種の連携で、骨転移患者さんのQOLを維持する 最期まで自分の足で歩けるように

薬物療法、放射線治療、手術で症状緩和

「骨転移に対する治療には、薬物療法(もとのがんに対する抗がん薬、ゾメタやランマークなどの骨修飾薬、鎮痛薬、鎮痛補助薬)、放射線治療、手術、装具療法などがあります」(篠田さん)

(臨床現場では)痛みの治療や麻痺の予防には放射線治療、骨折予防には手術などの手段が効を奏することも多い。放射線治療による痛みの軽減と麻痺の予防効果についてはエビデンス(科学的根拠)が確立されているが、骨折予防については医療機関によって考え方が異なるという。

「痛みや麻痺に対する症状緩和を目的とした放射線治療では、総線量30Gy(グレイ)を10回分割し、3Gyずつ週5回2週間照射する方法、または20Gyを5分割して4Gyずつ週5回照射する方法などがよく行われます。痛み止めを目的にする場合や、継続的な通院・入院治療が身体的な負担になる場合には、8Gyを1回、1日で終了する照射法もあります。放射線治療で痛みの3割は消失し、7割は改善します」(澤田さん)

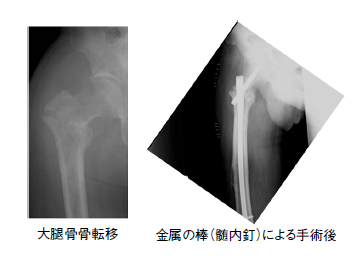

骨転移の手術については、元のがんが制御されていて骨に1カ所だけ転移があるような場合は根治的な手術をめざすこともあるが、多発骨転移や他臓器転移を伴う場合などは、骨折予防など運動機能の保持を目的に行われることが多い(写真2)。

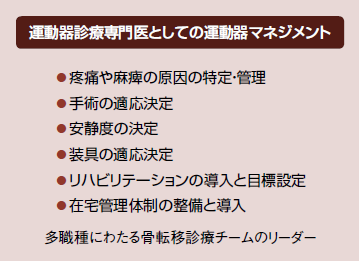

「骨転移の治療に整形外科医が関われば、骨の手術ができますし、骨折や麻痺の可能性や手術適応なども的確に判断できます。骨折などのリスクを勘案しながら骨転移のリハビリテーションを進めることも可能です(図3)」(篠田さん)

骨転移のリハビリテーションで「自立した生活」が可能に

篠田さん、澤田さんは、骨転移のリハビリテーションのメリットについて、次のように話す。

「骨折予防のためにベッド上安静にしていると、筋力が衰えて歩けなくなるだけでなく、呼吸機能をはじめとする全身の機能が低下して廃用症候群となる危険性が高く、寝たきりになることを免れません。

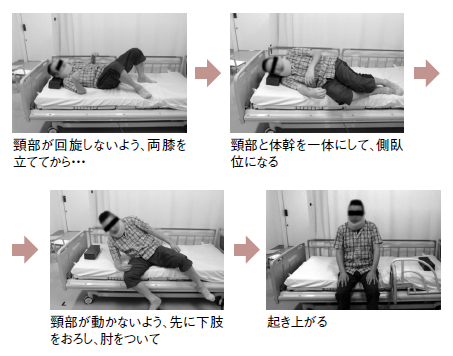

一方、適切な治療に加えてリハビリテーションを行い、骨折や麻痺、疼痛を避けるための体の動かし方や起き上がり方を習得していただけば、筋力を保持し廃用症候群を予防しながら寝たきりを防ぐことができ、トイレも自分で行ける自立した生活が可能になります。

また、リハビリテーションによって体力的にも回復するので、自立した生活が送れる状態を長く維持できることで、抗がん薬や手術などの治療がより受けやすくなり、延命につながる可能性もあります」(澤田さん)

骨転移のリハビリテーションの1例を挙げると、上下肢の筋力強化、松葉杖や歩行器などを使った歩行訓練、骨折しそうな足に体重をかけずに歩く工夫や、ベッドから起き上がるときに痛みなく起き上がる方法などがある(写真4)。

「骨転移キャンサーボード」が関わった症例を紹介しよう。

<Aさん(60代)・腎がん・多発骨転移・内臓転移>

腎がんの根治手術を受け、腎臓を摘出。数年後に、太ももに痛みが出現。両大腿骨の多発骨転移、皮膚と皮下の転移、内臓転移が見つかる。体重をかけたら骨折のリスクが高く「両下肢免荷」が必要な状態

●治療の目標

骨折の予防と痛みの軽減、最期まで自立した生活ができること

●治療とリハビリの経過

・大腿骨に金属の棒(髄内釘)を入れる手術

・術前のリハビリ→理学療法士(PT)が体の動かし方などを指導。両下肢に体重をかけずに車椅子に移乗するため、腕のプッシュアップや、スライドボードの使用法などの習得

・術後のリハビリ→手術翌日から離床。筋力強化や歩行器を使った歩行訓練などのリハビリテーションを続行

・播種予防のための放射線治療(2週間)

●自宅の整備

ソーシャルワーカーと地域医療連携部により、自宅のトイレや浴室等の整備も行われ、1カ月後に退院

・分子標的薬による治療を開始

Aさんは自宅でトイレも自分で行ける生活を続け、自分で車の運転をして通院。最期まで活動的な日々を過ごせた。

「もし、このリハビリを行っていなかったらベッド上安静から寝たきりの道を進み、トイレも人の手を借りざるを得なかったと推測できます」(篠田さん)

骨転移キャンサーボードで適切な治療とリハビリを

Aさんのケースは、主治医のほかリハビリテーション科、整形外科、放射線科など各科の医療連携により、最期まで自立した生活を維持できた好例だ。

「当院の骨転移キャンサーボードでは、月1回カンファレンスを行い、スタッフ間で情報を共有しつつ、治療方針を検討します。多職種が連携できる骨転移キャンサーボードによって、切れ目のない治療が可能となります。当院の骨転移キャンサーボードでは、どの診療科の患者さんでも、画像で骨転移の所見があれば受け入れています」(篠田さん)

全国各地で同様の体制が整えば、かなり進行した骨転移でも最期まで歩き、動ける人間らしい生活が続けられるに違いない。全国各地にこうした体制が波及していくことが望まれる。

同じカテゴリーの最新記事

- 運動はメンタルへのデトックス効果も高い がん治療後に元の生活に戻れることが大事、運動はその第一歩

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 社会復帰までが医療の責任 退院してからもしっかりフォローアップ

- 多職種による切れ目のない訪問看護 スタッフ間の密な連絡が鍵

- 社会復帰目標に個別的な対応を図る 肺がん手術前後のリハビリテーション

- 乳がん術後に行いたい、肩関節可動域訓練と運動療法

- 多様な職種の連携で、骨転移患者さんのQOLを維持する 最期まで自分の足で歩けるように

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害