訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害

個々の患者に合わせたリハビリテーション

では、実際のリハビリテーションはどのように行われているのだろう。個々のケースを見てみよう。

●誤嚥を予防しながらの発声・排痰訓練

63歳の男性は、首都圏の大学病院の口腔外科で舌がんの治療を受けた。術前放射線治療を受けた後、舌の大部分と下顎を一部切除し、両頸部リンパ節郭清も行った。その後、脚の骨の一部である腓骨および大胸筋皮弁による再建術を受けた。ところが手術後に感染してしまい、腓骨皮弁と周囲の組織を切除し、チタン製プレートによる下顎骨の固定術を受けた。その後、重度の誤嚥により、術後一時的に装着する誤嚥を防ぐためのカフ付きカニューレという器具を外すことができなくなったという。このカフ付きカニューレとは、「カフ」というゴム風船のようなものがついたプラスチックの管のことをいう。気管を切開して喉頭より下に装着し、「カフ」を膨らませることで、唾液や分泌物が気管に落ちないようにするためのものだが、これが外せないと同時に話すこともできない。

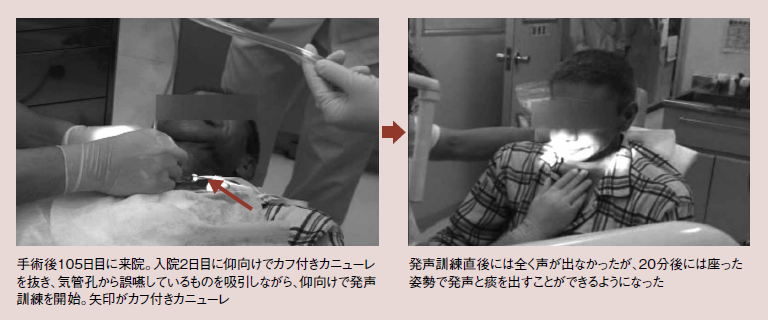

「男性は、術後105日目に当科に来られました。入院2日目に仰向けでカフ付きカニューレを抜き、口および気管孔から誤嚥しているものを吸引しながら、仰向けで発声訓練を始めました」(写真4 左)

この訓練法は、仰向けで唾液や分泌物が気管に入るのを防ぎながら、腹式呼吸、発声、排痰の一連の動作を患者さんを励ましながら行う方法だ。男性は、直後は全く声が出なかったが、20分後には、座った姿勢で発声と痰を出すことができるようになり、その日にカフ付きカニューレを外すことができたという(写真4 右)。

●誤嚥した際の前傾姿勢を指導

68歳の男性は、食道がんで腫瘍のあった胸部食道を全摘し、残った頸部食道と吊り上げた胃をつなぐ食道胃吻合術を受けた。

術後、反回神経麻痺による摂食嚥下障害となり、胃瘻により栄養を摂取し、約3カ月間全く口から食べていなかった。この患者さんに対しては、髙橋さんは来院した初日に、頸部聴診を行いながら嚥下内視鏡検査を実施した。誤嚥が認められたが、わずかな咳反射(ムセ)があった。

「高齢者で問題なのは、不顕性誤嚥という、誤嚥しても感じずに、ムセがない人が多いことです。ムセがないと、そのまま食べ物や痰が気管を通って肺へ到達してしまい、誤嚥性肺炎を起こす原因となってしまうのです。この男性の場合、聴診によりわずかな咳払いが聴き取れ、それを本人も自覚していたため、食べるときに、わずかでも咳払いをしたら、頭を前にもたげる前傾姿勢をとってもらい、誤嚥物を出すように指導しました」

すると、その日の夜からスタッフの指導のもと、普通食を全て口から食べられるようになった。男性は7日で退院して、2カ月後には胃瘻がとれる状況になったという。

このように、患者さんに誤嚥したサインを気づかせ、その際にどういった対処を行えばいいのか指導することによって、患者さんは口から食べられるようになるのだ。

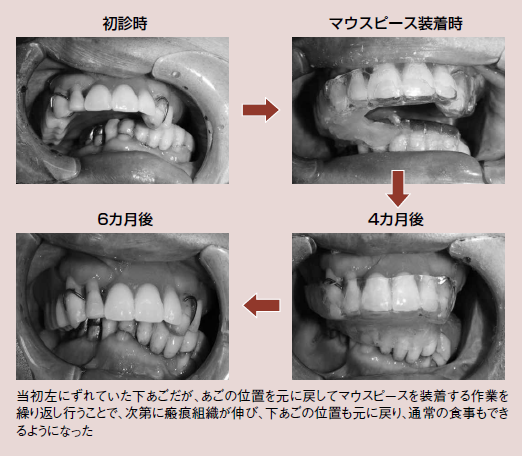

●あごのずれをオリジナルのマウスピースで補正

61歳の左下歯肉がんの女性は、左下のあごの骨を一部切除し、腹直筋皮弁による再建を行ったものの、再建した部分が壊死し、2次再建として大胸筋皮弁を行った。ただ、再建した部位が傷跡となって瘢痕化し、線維化してひきつれが起こり、あごがどんどん左側にずれてしまい、食事も普通食が食べられない状況になった。そこで髙橋さんは、まず上下それぞれのあごにマウスピースを作製し、手であごを元の位置に戻した上で、その位置を保つように上あごと下あごのマウスピース同士を接着し、あごを固定。一定期間装着した後に、マウスピースを上下切り離し、再び手であごをさらに正常の位置近くに戻し、再度マウスピースで上あごと下あごを固定するといった作業を繰り返し行った。すると、次第に瘢痕組織が伸び、約1年後にはあごもほぼ元の位置に戻ったという(写真5)。

「あごの位置が元に戻ったことで、調整食だったのが、通常の食事も召し上がれるようになりました」

リハビリテーションで重要となるのが患者自身による努力

リハビリテーションで大切なことは、最先端の診療技術を使いながらも、最終的には、患者さん自身の自覚による努力だと髙橋さんは強調する。そのため髙橋さんたちは、患者さんを励ましながら、リハビリテーションに取り組む意欲を出してもらう。リハビリテーションに当たっては、目上の高齢者に決して躊躇することなく全力で指導する方針だという。

「とくにご高齢の方は、加齢も日々進むため、障害を持っているとさらに厳しい状況となり、相当な努力をしないと改善には至らないことを自覚していただき、頑張ってもらうためです」

そこには、髙橋さんたちの、厳しいながらも優しい〝親心〟があるようだ。

「患者さんのモチベーションを上げながら〝No Pain No Gain〟をモットーに努力してもらっています。そして訓練を習慣化して、退院後も正しくトレーニングが続けられるように努めます」

1日7回の歯磨きで肺炎を予防

自宅で日常的にとくに気をつけるべきことは、食事と口腔ケアだ。食事については、段階的に普通食へ向けて慣らしていく。

「重度の人は、最初に口に入れるものは氷を砕いたものがいいです。冷たい感覚が口や喉のどこにあるかがわかりやすく、溶ければただの水なので誤嚥しても問題になりにくいのです」

それがクリアできるとゼリーやムース、そして段々と固形物へ移行していく。

口腔ケアは、細菌を減らし肺炎を予防するだけではなく、口腔内の感覚を鈍らせないようにする効果がある。

「1日7回、食前食後と寝る前に口腔ケアを行ってもらいます。口の中をきれいにして、固形物が食べきれない場合はトロミ水やゼリーなど流れの良いものを交互に摂っていただくこともあります」

リハビリテーションは、患者さん個々の状況によってその対処法が異なる、まさにテーラーメードのメニューが必要だ。したがって、臨床試験によってエビデンス(科学的根拠)を確立し、標準的な方法論を広めるのはなかなか難しい。しかし、「今後はエビデンスの構築を積極的に行っていきたい」と髙橋さん。標準治療が確立され、こうしたリハビリテーションがどの施設でも受けられるようになることを期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 運動はメンタルへのデトックス効果も高い がん治療後に元の生活に戻れることが大事、運動はその第一歩

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 社会復帰までが医療の責任 退院してからもしっかりフォローアップ

- 多職種による切れ目のない訪問看護 スタッフ間の密な連絡が鍵

- 社会復帰目標に個別的な対応を図る 肺がん手術前後のリハビリテーション

- 乳がん術後に行いたい、肩関節可動域訓練と運動療法

- 多様な職種の連携で、骨転移患者さんのQOLを維持する 最期まで自分の足で歩けるように

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害